Le parcours d’un coureur à pied ressemble à la construction d’une maison. Sans fondations solides, l’édifice s’écroule aux premières intempéries. Dans l’univers de la course à pied, cette base inébranlable porte un nom : l’endurance fondamentale. Souvent négligée au profit de séances plus intenses, cette allure particulière constitue pourtant la pierre angulaire de toute progression durable. Plongeons ensemble dans les arcanes de cette composante essentielle qui différencie les amateurs des véritables connaisseurs.

Sommaire

| Type de séance | Intensité | Durée | Fréquence | Objectif |

| Footing de base | 60-65% VMA(75-80% FCM) | 30 à 60 minutes | 2 à 4 fois par semaine | Développement aérobie général, récupération active |

| Sortie longue (10 km) | 60-65% VMA | Jusqu’à 1h20 maximum | 1 fois par semaine | Endurance de base, adaptation physiologique |

| Sortie longue (Semi-marathon) | 60-65% VMA | Jusqu’à 1h40 maximum | 1 fois par semaine | Endurance spécifique, résistance musculaire |

| Sortie longue (Marathon) | 60-65% VMA | Jusqu’à 2h15 maximum | 1 fois par semaine | Endurance prolongée, adaptation métabolique |

| Footing de reprise (après coupure) | 60% VMA | 30 à 45 minutes | 3 à 5 fois par semaine | Réadaptation progressive à l’effort |

| Sortie longue progressive | 60-65% VMA avec portions à 80-90% FCM | Variable selon objectif | 1 fois par semaine | Combinaison endurance et allure spécifique |

| Footing de récupération | 60% VMA maximum | 30 à 45 minutes | Après compétition ou séance intense | Élimination des déchets métaboliques, récupération |

L’endurance fondamentale : colonne vertébrale de la progression du coureur

L’endurance fondamentale représente bien plus qu’une simple allure d’entraînement. Elle incarne le socle sur lequel repose l’ensemble de votre potentiel athlétique. Gilles Dorval, entraîneur certifié 3ème degré par la Fédération Française d’Athlétisme, l’affirme sans détour : « L’endurance fondamentale constitue les fondations de l’entraînement. Sans elle, le coureur ne peut progresser. » Cette vérité, trop souvent ignorée par les débutants pressés de voir des résultats, mérite d’être gravée dans le marbre.

Définition physiologique de l’endurance fondamentale

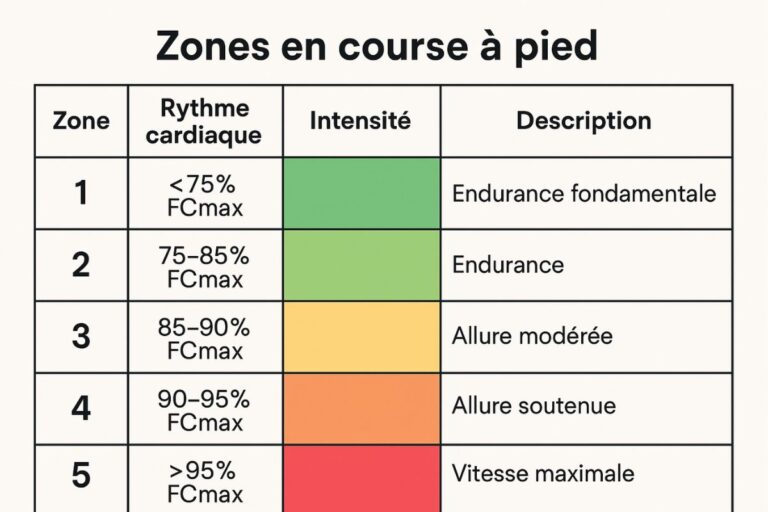

Sur le plan physiologique, l’endurance fondamentale correspond à un effort modéré sollicitant principalement la filière aérobie. À cette intensité, l’organisme utilise majoritairement les lipides comme source d’énergie tout en améliorant sa capacité à métaboliser l’oxygène. Concrètement, cette zone d’effort se situe entre 60% et 65% de votre VMA (Vitesse Maximale Aérobie), ce qui équivaut approximativement à 75%-80% de votre fréquence cardiaque maximale.

Le corps humain réagit admirablement à ce type d’effort prolongé. Les adaptations physiologiques incluent une augmentation de la densité capillaire musculaire, un renforcement du muscle cardiaque et une amélioration de l’efficacité respiratoire. En termes simples, votre moteur devient plus puissant et plus économe simultanément.

Bénéfices incontestables pour le développement athlétique

Les avantages de l’endurance fondamentale dépassent largement le cadre cardiovasculaire. Cette allure particulière façonne l’athlète dans sa globalité:

- Développement musculo-tendineux progressif : les tissus s’adaptent graduellement aux contraintes mécaniques de la course.

- Amélioration de l’économie de course : le geste devient plus fluide, moins énergivore.

- Renforcement du système immunitaire : contrairement aux séances intensives qui peuvent temporairement affaiblir les défenses naturelles.

- Récupération active : placée stratégiquement entre deux séances qualitatives, l’endurance fondamentale favorise l’élimination des déchets métaboliques.

Cette allure modérée permet également au coureur d’affiner sa perception de l’effort. Loin du tumulte des séances à haute intensité, le pratiquant développe une conscience corporelle aiguisée, apprend à écouter son corps et identifie plus facilement les signaux précurseurs de fatigue ou de blessure.

Erreurs courantes et idées reçues

Le mythe le plus tenace concernant l’endurance fondamentale réside dans sa supposée inefficacité. Nombreux sont les coureurs qui considèrent ces sorties comme du temps perdu, préférant systématiquement les séances à haute intensité. Cette vision erronée conduit invariablement au surentraînement ou au plateau de performance.

Courir trop vite lors des séances d’endurance fondamentale constitue l’erreur la plus répandue. Paradoxalement, ralentir s’avère souvent le meilleur moyen d’accélérer sa progression. Le frein principal reste l’ego – difficile d’accepter de courir à un rythme qui semble dérisoire lorsqu’on se sait capable d’aller beaucoup plus vite.

Les footings en endurance fondamentale : l’art de la lenteur maîtrisée

Le footing représente l’incarnation par excellence de l’endurance fondamentale. Cette séance, pilier de tout programme d’entraînement sérieux, mérite une attention particulière dans sa conception et son exécution. Loin d’être une simple formalité, le footing bien mené nécessite rigueur et discipline.

Paramètres clés pour un footing efficace

La magie du footing réside dans sa simplicité apparente qui cache une science précise. Pour tirer pleinement profit de ces séances, plusieurs variables doivent être finement ajustées:

- Durée optimale : entre 30 minutes et 1 heure, selon votre niveau et vos objectifs. Pour les marathoniens confirmés, la limite supérieure peut s’étendre jusqu’à 90 minutes.

- Fréquence hebdomadaire : idéalement 2 à 4 séances par semaine, réparties judicieusement dans votre planning d’entraînement.

- Terrain adapté : privilégiez les surfaces souples (chemins forestiers, pistes) qui ménagent votre système musculo-squelettique tout en offrant une résistance naturelle.

Le ressenti pendant ces séances devrait correspondre à une conversation possible sans essoufflement excessif. Si vous peinez à maintenir une discussion fluide, c’est le signe imparable que vous évoluez au-delà de la zone d’endurance fondamentale.

L’utilisation d’une montre cardio-GPS s’avère particulièrement pertinente pour ces séances, non pas pour battre des records, mais pour maintenir scrupuleusement l’intensité dans la fourchette préconisée. La technologie se met ainsi au service de la sagesse athlétique.

Positionnement stratégique dans le programme d’entraînement

Loin d’être placés au hasard, les footings en endurance fondamentale s’intègrent stratégiquement dans l’architecture globale de votre préparation. Ils trouvent naturellement leur place:

- Entre deux séances qualitatives (fractionné, côtes, seuil) pour faciliter la récupération active.

- Au lendemain d’une compétition pour relancer en douceur la machine sans surcharger un organisme déjà sollicité.

- En période de reprise après blessure ou pause saisonnière, où ils constituent l’essentiel du volume d’entraînement.

Les footings incarnent également des moments privilégiés pour travailler d’autres aspects techniques souvent négligés : posture, foulée, respiration. La faible intensité permet de se concentrer pleinement sur ces éléments fondamentaux sans que la fatigue n’altère la qualité d’exécution.

Progression raisonnée après une période d’interruption

La reprise d’activité constitue un moment délicat où l’endurance fondamentale révèle toute sa pertinence. Après une pause prolongée, qu’elle soit due à une blessure ou à la coupure annuelle, l’organisme nécessite une réadaptation progressive à l’effort.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunDurant cette phase cruciale de 2 à 3 semaines, les footings non éprouvants permettent aux différents systèmes (cardiovasculaire, musculaire, tendineux) de se réhabituer en douceur aux contraintes spécifiques de la course à pied. La patience s’avère ici la meilleure alliée du coureur.

Un exemple concret de progression sur deux semaines illustre parfaitement cette approche prudente mais efficace:

Pour un coureur habituellement sur 3 séances hebdomadaires:

- Semaine 1: trois sorties de 30-40 minutes

- Semaine 2: trois sorties de 45-45-45 minutes

Pour un pratiquant sur 4 séances:

- Semaine 1: quatre sorties de 45-45-45-45 minutes

- Semaine 2: quatre sorties de 45-45-45-60 minutes

Pour les plus assidus (5 séances):

- Semaine 1: cinq sorties de 45-45-60-45-45 minutes

- Semaine 2: cinq sorties de 45-60-60-45-60 minutes

Cette montée en charge progressive illustre parfaitement l’adage bien connu: « Hâte-toi lentement ». L’impatience, si naturelle soit-elle, constitue l’ennemi juré du coureur en phase de reprise.

La sortie longue : pièce maîtresse

Si le footing représente le quotidien du coureur, la sortie longue en constitue le moment de vérité hebdomadaire. Cette séance emblématique, qui inspire autant de respect que d’appréhension, représente l’expression la plus aboutie de l’endurance fondamentale. Son importance croît exponentiellement avec la distance de l’objectif visé.

Principes fondamentaux de la sortie longue réussie

La sortie longue obéit à des règles simples mais intangibles qui en garantissent l’efficacité tout en limitant les risques:

- Allure strictement contrôlée : comme pour les footings classiques, 60-65% de VMA constituent la zone idéale. Toute accélération compromet les bénéfices recherchés.

- Progression graduelle : jamais la durée maximale d’emblée, mais une augmentation méthodique semaine après semaine.

- Hydratation et nutrition adaptées : contrairement aux footings courts, la sortie longue nécessite généralement un ravitaillement pendant l’effort.

- Récupération majorée : les 24-48h suivant cette séance demandent une attention particulière (sommeil, alimentation, hydratation).

L’insertion ponctuelle de portions à allure modérée (80-90% FCM) au sein de la sortie longue constitue une variante intéressante pour les coureurs expérimentés. Ces accélérations contrôlées stimulent différemment l’organisme sans compromettre l’objectif principal de la séance.

Durée optimale selon l’objectif compétitif

La durée maximale de la sortie longue varie considérablement selon la distance préparée. Cette calibration précise permet d’optimiser les bénéfices tout en évitant l’écueil du surentraînement:

- Pour un 10 km : la sortie longue culminera à 1h20, soit bien au-delà du temps de course prévu, même pour un coureur modeste. Cette apparente disproportion s’explique par les adaptations physiologiques recherchées indépendamment du temps de compétition.

- Pour un semi-marathon : 1h40 constitue la limite supérieure recommandée, permettant d’approcher ou de dépasser légèrement la durée d’effort anticipée en compétition.

- Pour un marathon : 2h15 représente le seuil à ne pas franchir, même pour les coureurs visant un chrono bien supérieur. Au-delà, les risques de blessure et de surentraînement augmentent de façon disproportionnée par rapport aux bénéfices marginaux.

Cette approche relativement conservatrice peut surprendre, notamment pour la préparation marathon où la sortie longue s’arrête bien avant la distance de compétition. Cette sagesse, fruit de décennies d’expérience collective, privilégie la fraîcheur le jour J et la pérennité de la pratique sur le long terme.

Planification progressive pour le marathonien

La préparation d’un marathon constitue l’exemple parfait d’une montée en puissance méthodique de la sortie longue. Sur une base de 9 sorties longues hebdomadaires (idéalement le week-end), voici comment Gilles Dorval préconise d’organiser la progression:

- Semaine 1 : 1h20

- Semaine 2 : 1h30

- Semaine 3 : 1h45

- Semaine 4 : 2h00

- Semaine 5 : 2h15 (pic d’entraînement, à 4 semaines de l’objectif)

- Semaine 6 : 2h00

- Semaine 7 : 1h45

- Semaine 8 : 1h15

- Semaine 9 : Marathon

Cette courbe en cloche illustre parfaitement la philosophie de l’affûtage: atteindre le pic de forme le jour J plutôt que lors des entraînements. La diminution progressive du volume après le pic constitue un élément crucial souvent négligé par les coureurs qui persistent à maintenir une charge élevée jusqu’aux derniers jours.

Pour les coureurs avancés, ces sorties longues peuvent intégrer des variations d’allure stratégiques: portions au seuil anaérobie, accélérations progressives ou « negative split » (seconde moitié plus rapide que la première). Ces nuances transforment une séance d’endurance pure en un travail plus spécifique, préparant concrètement aux sensations de course.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.