Le choix entre la zone 2 et la zone 3 pour développer son endurance fondamentale n’est pas anodin. Cette décision peut drastiquement influencer vos performances, votre récupération et votre progression à long terme. En tant que coureur aguerri, j’ai expérimenté les subtilités de ces deux zones d’intensité, et leurs effets sur mon corps sont bien distincts. Alors, faut-il privilégier la tranquillité relative de la zone 2 ou l’effort plus soutenu de la zone 3 ? La réponse mérite qu’on s’y attarde. L’endurance fondamentale constitue le socle sur lequel repose toute performance d’endurance digne de ce nom. Sans cette base solide, inutile d’espérer briller sur vos courses favorites. Mais encore faut-il savoir comment la construire efficacement ! C’est là que le débat entre zone 2 et zone 3 prend tout son sens. Suivez-moi dans cette analyse approfondie qui éclairera votre approche de l’entraînement d’endurance.

Sommaire

- 1 Comprendre les zones d’entraînement et leur utilité pratique

- 2 Différences essentielles entre la zone 2 et la zone 3

- 3 Pourquoi la zone 2 s’impose comme le choix idéal pour l’endurance fondamentale

- 4 Le rôle spécifique de la zone 3

- 5 Stratégies pratiques pour déterminer et respecter vos zones d’entraînement

- 6 Applications concrètes : structurer son entraînement autour des zones 2 et 3

- 7 Erreurs fréquentes et pièges à éviter dans la gestion des zones d’entraînement

- 8 Témoignages et exemples concrets

- 9 Pourquoi regarder sa fréquence cardiaque pour définir ses zones d’entraînement

- 10 Les sujets tendances

Comprendre les zones d’entraînement et leur utilité pratique

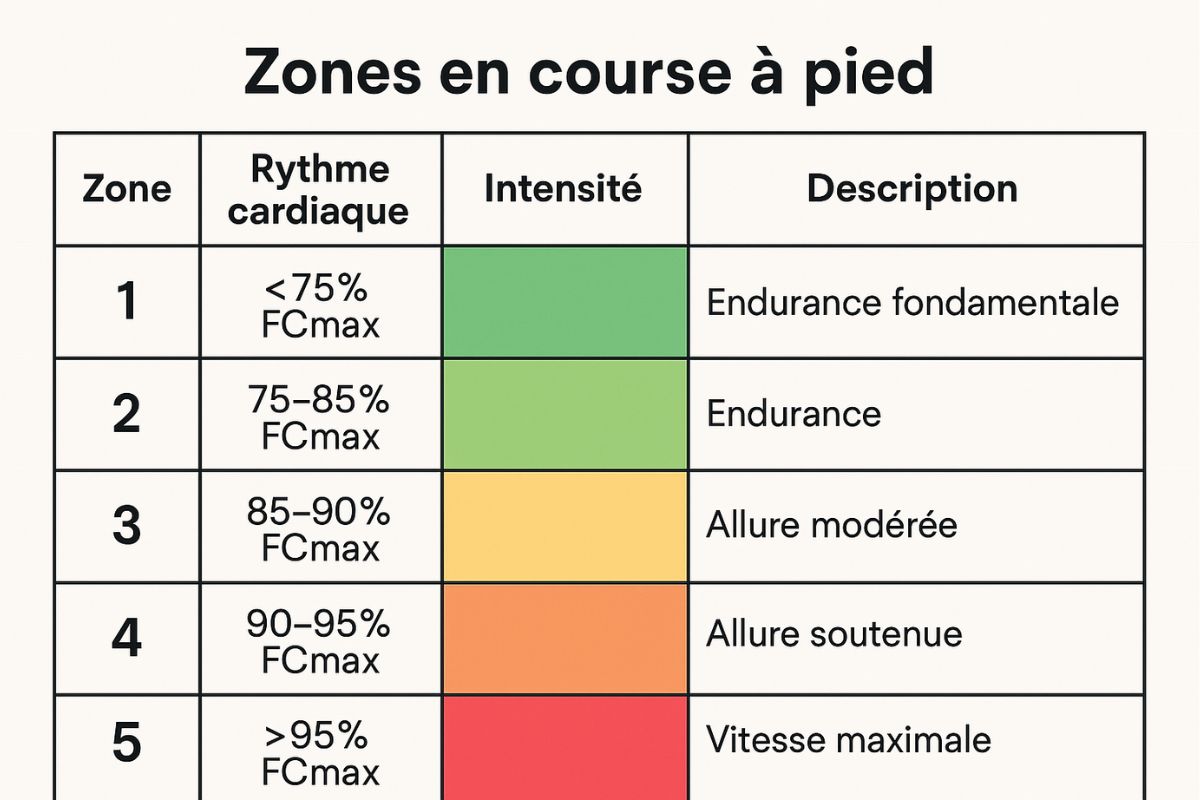

Les zones d’entraînement représentent un concept fondamental pour tout athlète soucieux d’optimiser ses séances. Ces divisions du spectre d’intensité ne sont pas de simples abstractions théoriques ; elles constituent de véritables outils de planification qui permettent d’orienter précisément chaque séance vers un objectif physiologique spécifique.

Le modèle des zones comme carte d’orientation

Comme le disait si justement le statisticien George Box, « tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles ». Cette maxime s’applique parfaitement aux zones d’entraînement. Bien qu’elles ne reflètent pas avec une précision absolue les processus physiologiques complexes qui se déroulent dans notre organisme, elles offrent un cadre pratique pour structurer nos efforts.

La métaphore de la carte et du territoire illustre parfaitement cette idée. Une carte n’est jamais le territoire qu’elle représente, mais elle nous aide à nous y déplacer efficacement. De même, les zones d’entraînement simplifient la complexité physiologique pour nous permettre de naviguer dans notre préparation avec méthode.

Les domaines d’intensité physiologique

Derrière ces zones pratiques se cachent des domaines d’intensité physiologique bien réels. Ces domaines se déclinent en quatre niveaux distincts : basse, moyenne, haute et très haute intensité. Chacun correspond à des réactions métaboliques et respiratoires spécifiques de notre organisme. L’idéal serait d’établir nos zones d’entraînement sur la base de mesures physiologiques précises, obtenues lors de tests d’effort. Cette approche personnalisée permet d’adapter l’entraînement aux caractéristiques uniques de chaque coureur, plutôt que de se fier à des formules génériques qui peuvent s’avérer approximatives.

Différences essentielles entre la zone 2 et la zone 3

La frontière entre la zone 2 et la zone 3 n’est pas arbitraire. Elle correspond à un phénomène physiologique bien identifié : le premier seuil ventilatoire. Ce seuil, également connu sous les appellations de seuil lactique 1 ou seuil aérobie, marque le passage de la basse à la moyenne intensité.

Les caractéristiques de la zone 2

La zone 2 se caractérise par une intensité modérée qui sollicite l’organisme sans le mettre en difficulté. Lors d’un effort en zone 2, la conversation reste possible, la respiration demeure contrôlée et les muscles ne manifestent pas de signes de fatigue importants. C’est l’intensité idéale pour les longues sorties qui constituent l’ossature de tout programme d’endurance. À ce niveau d’effort, le corps utilise principalement les graisses comme source d’énergie, ce qui favorise l’endurance aérobie sur la durée. De plus, l’effort reste suffisamment modéré pour que la récupération post-entraînement soit rapide, généralement en moins de 24 heures.

Les particularités de la zone 3

En zone 3, l’intensité grimpe d’un cran. La respiration s’accélère et s’approfondit, la conversation devient plus difficile et les jambes commencent à ressentir l’accumulation de fatigue. Cette zone correspond typiquement aux séances dites de « tempo », qui visent à améliorer l’endurance musculaire et la résistance à la fatigue. Physiologiquement, la zone 3 marque une transition dans les filières énergétiques : le corps commence à utiliser davantage de glucides et moins de lipides pour alimenter l’effort. Le taux de lactate sanguin augmente légèrement, sans toutefois atteindre les niveaux qui caractérisent les efforts à haute intensité.

Pourquoi la zone 2 s’impose comme le choix idéal pour l’endurance fondamentale

L’endurance fondamentale vise à développer les capacités aérobies de base, celles qui soutiennent toutes les autres qualités physiques. Pour atteindre cet objectif, la zone 2 présente des avantages considérables que la zone 3 ne peut égaler.

Les bénéfices physiologiques de l’entraînement en zone 2

S’entraîner en zone 2 stimule de nombreuses adaptations bénéfiques pour l’endurance. Au niveau cellulaire, ces efforts favorisent la prolifération des mitochondries, véritables centrales énergétiques de nos muscles. Plus nous disposons de mitochondries, plus notre capacité à produire de l’énergie de façon aérobie s’améliore. La zone 2 développe également la capillarisation musculaire, facilitant l’apport d’oxygène et de nutriments aux muscles sollicités. Le cœur lui-même s’adapte, en augmentant son volume d’éjection systolique, ce qui permet d’améliorer l’efficacité de chaque battement cardiaque.

La magie de la récupération rapide

L’un des atouts majeurs de l’entraînement en zone 2 réside dans sa faible dette de récupération. Après une séance menée à cette intensité, même prolongée, le corps récupère rapidement. Cette caractéristique permet d’enchaîner les séances avec une fréquence élevée, maximisant ainsi le volume d’entraînement hebdomadaire. Pour illustration, après deux heures de course en zone 2 le dimanche, rien n’empêche de réaliser une nouvelle séance d’endurance ou de renforcement musculaire dès le lundi. Cette capacité à accumuler les heures d’entraînement sans épuiser l’organisme constitue la clé de voûte du développement de l’endurance fondamentale.

Le rôle spécifique de la zone 3

Si la zone 2 constitue le socle idéal pour l’endurance fondamentale, n’en déduisons pas pour autant que la zone 3 n’a pas sa place dans un programme d’entraînement bien conçu. Cette intensité plus élevée apporte des bénéfices spécifiques qui complètent parfaitement le travail réalisé en zone 2.

Les séances de tempo : le domaine privilégié de la zone 3

La zone 3 correspond parfaitement aux séances de tempo, caractérisées par un effort soutenu mais encore contrôlé. Ces séances développent la résistance à la fatigue musculaire et améliorent la capacité à maintenir un rythme soutenu sur des durées moyennes à longues. Les entraînements en zone 3 préparent également l’organisme à tolérer des niveaux plus élevés de lactate, repoussant ainsi le seuil à partir duquel la fatigue s’installe. Cette adaptation s’avère précieuse pour les phases finales des compétitions, lorsqu’il faut maintenir l’allure malgré la fatigue accumulée.

La périodisation intelligente de la zone 3

La zone 3 gagne à être intégrée avec discernement dans le plan d’entraînement. Trop de séances à cette intensité risquent d’épuiser l’organisme et de compromettre la régularité de l’entraînement. L’idéal consiste à introduire progressivement les séances en zone 3 après avoir établi une solide base en zone 2. Dans une approche périodisée, la zone 3 trouve naturellement sa place dans les phases de préparation spécifique qui précèdent les compétitions importantes. Elle contribue alors à affiner la forme physique et à préparer le corps aux exigences particulières de l’épreuve visée.

Vous pouvez la calculer juste ici.

Stratégies pratiques pour déterminer et respecter vos zones d’entraînement

La théorie des zones d’entraînement ne prend tout son sens que si l’on parvient à les identifier avec précision et à les respecter scrupuleusement lors des séances. Plusieurs méthodes permettent d’y parvenir, chacune avec ses avantages et ses limites.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunLes méthodes objectives

La méthode la plus fiable pour déterminer vos zones personnelles repose sur des tests physiologiques spécifiques. Le test par paliers progressifs, réalisé en laboratoire ou sur le terrain, permet d’identifier précisément vos seuils ventilatoires et d’en déduire vos zones d’entraînement individuelles. La mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC) constitue également un outil précieux pour affiner la définition de vos zones. Des applications spécialisées analysent désormais cette variabilité et proposent des ajustements quotidiens de vos zones en fonction de votre état de forme et de récupération.

Les approches subjectives

Sans accès à des mesures physiologiques, il reste possible de se fier à des indices subjectifs pour estimer son niveau d’effort. L’échelle de Borg, qui évalue la perception de l’effort sur une échelle de 6 à 20, offre un repère pratique : la zone 2 correspond généralement à un niveau perçu entre 11 et 13. Le test de la conversation constitue un autre indicateur simple mais efficace. En zone 2, vous devriez pouvoir maintenir une conversation sans difficulté excessive, tandis qu’en zone 3, l’élocution devient plus hachée et demande des pauses plus fréquentes pour respirer.

Pour en apprendre plus sur l’endurance fondamentale à 7kmh, lisez cet article.

Applications concrètes : structurer son entraînement autour des zones 2 et 3

Maintenant que nous comprenons les spécificités des zones 2 et 3, voyons comment les intégrer judicieusement dans un programme d’entraînement cohérent, adapté à différents objectifs et niveaux de pratique.

La pyramide de l’endurance

L’image de la pyramide illustre parfaitement la philosophie d’entraînement la plus éprouvée. La zone 2 constitue la base large de cette pyramide, occupant 70 à 80% du volume total d’entraînement pour un coureur d’endurance. Cette proportion importante garantit le développement solide des qualités aérobies fondamentales. Sur cette base s’édifient ensuite des étages plus étroits, composés de séances en zone 3 (10-15% du volume) et d’entraînements à haute intensité (5-10%). Cette structure pyramidale équilibrée optimise les adaptations physiologiques tout en minimisant les risques de surentraînement.

La périodisation annuelle

Au fil d’une saison, les proportions entre zones 2 et 3 peuvent évoluer stratégiquement. La période de base privilégie massivement la zone 2, établissant les fondations aérobies. À mesure que les objectifs compétitifs se rapprochent, la part de la zone 3 augmente progressivement, préparant l’organisme aux exigences spécifiques des courses. Ce glissement progressif vers des intensités plus élevées doit s’opérer sans jamais abandonner complètement le travail en zone 2. Même en période de compétition, les séances d’endurance fondamentale conservent leur place, servant alors de récupération active entre les séances plus intenses.

Erreurs fréquentes et pièges à éviter dans la gestion des zones d’entraînement

L’application pratique des principes d’entraînement par zones recèle plusieurs chausse-trappes dans lesquelles tombent régulièrement même des coureurs expérimentés. Identifier ces erreurs courantes permet de les éviter et d’optimiser ainsi l’efficacité de votre préparation.

Le syndrome du « no man’s land » : ni assez lent, ni assez rapide

L’une des erreurs les plus répandues consiste à s’entraîner systématiquement dans une zone intermédiaire, à cheval entre la zone 2 et la zone 3. Cette pratique, que les Anglo-Saxons nomment « no man’s land », cumule les inconvénients des deux mondes : trop intense pour maximiser le volume d’entraînement, mais pas assez pour déclencher les adaptations spécifiques de la haute intensité. Ce syndrome touche particulièrement les coureurs intermédiaires, qui peinent à accepter l’apparente lenteur des séances en zone 2 pure. Pourtant, respecter strictement la polarisation des intensités (soit clairement en zone 2, soit nettement au-dessus de la zone 3) s’avère beaucoup plus efficace pour progresser.

La dérive cardiaque : quand la zone 2 se transforme insidieusement en zone 3

Lors de longues sorties, un phénomène physiologique nommé « dérive cardiaque » peut survenir. Pour une même vitesse de course, la fréquence cardiaque augmente progressivement, faisant basculer insidieusement l’effort de la zone 2 vers la zone 3, parfois à l’insu du coureur. Cette dérive résulte de plusieurs facteurs : déshydratation, augmentation de la température corporelle, épuisement des réserves glycogéniques… Pour maintenir l’efficacité de vos séances d’endurance fondamentale, surveillez attentivement votre fréquence cardiaque et n’hésitez pas à ralentir si nécessaire pour rester dans la zone 2 ciblée.

Témoignages et exemples concrets

Pour illustrer l’impact réel des choix de zones d’entraînement, rien ne vaut des exemples concrets tirés de l’expérience d’athlètes ayant expérimenté différentes approches.

L’exemple des champions d’endurance

Les grands champions d’endurance, qu’ils soient marathoniens, triathlètes ou cyclistes, partagent généralement une approche similaire de leur entraînement. Eliud Kipchoge, détenteur du record du monde du marathon, réalise environ 80% de son volume d’entraînement à des intensités correspondant à notre zone 2. Ce que beaucoup d’observateurs remarquent avec surprise, c’est l’apparente facilité avec laquelle ces athlètes d’élite effectuent leurs séances d’endurance fondamentale. Ils acceptent pleinement la lenteur relative de ces entraînements, conscients qu’elle permet d’accumuler le volume nécessaire aux adaptations physiologiques recherchées.

Cas d’étude : la transformation d’un programme déséquilibré

Prenons le cas de Thomas, coureur amateur de 42 ans préparant son premier marathon. Son approche initiale consistait à courir systématiquement à une intensité correspondant à la zone 3, persuadé qu’un entraînement « confortable » ne pouvait être efficace. Résultat : après six semaines, Thomas souffrait de fatigue chronique, de douleurs articulaires et voyait ses performances stagner. En réorientant 75% de son volume vers la zone 2, il a pu augmenter son kilométrage hebdomadaire de 40 à 65 km sans signe de surentraînement. Trois mois plus tard, son record personnel sur semi-marathon s’améliorait de 8 minutes, démontrant l’efficacité d’une base aérobie solide construite en zone 2.

Pourquoi regarder sa fréquence cardiaque pour définir ses zones d’entraînement

La fréquence cardiaque constitue un indicateur précieux pour déterminer et respecter vos zones d’entraînement avec précision. Contrairement à la vitesse ou aux sensations subjectives, elle reflète directement la réponse physiologique de votre organisme à l’effort fourni. Cet outil de mesure objective permet d’optimiser chaque séance en fonction de l’objectif physiologique visé, qu’il s’agisse de développer l’endurance fondamentale en zone 2 ou de travailler le seuil en zone 3.

Les avantages d’un entraînement guidé par la fréquence cardiaque

S’appuyer sur la fréquence cardiaque pour guider ses séances présente de multiples bénéfices pour tout coureur soucieux d’efficacité. D’abord, cette méthode offre une personnalisation réelle de l’entraînement, puisqu’elle tient compte de votre condition physique du jour. Un même parcours pourra ainsi être couru à des vitesses différentes selon votre état de forme, tout en maintenant l’intensité cardiovasculaire appropriée. La fréquence cardiaque permet également d’adapter instantanément l’effort en fonction des conditions externes. Chaleur, humidité, dénivelé ou fatigue accumulée influencent directement votre réponse cardiaque. En suivant cet indicateur plutôt que la vitesse, vous restez dans la zone physiologique optimale malgré ces facteurs variables. Cet ajustement automatique évite les séances trop intenses qui épuiseraient inutilement vos ressources sans apporter de bénéfices supplémentaires.

Comment déterminer ses zones cardiaques personnelles

La définition précise de vos zones cardiaques personnelles nécessite idéalement un test d’effort avec mesure des échanges gazeux. Ce test, réalisé en laboratoire sous supervision médicale, identifie avec exactitude vos seuils ventilatoires, qui constituent les véritables frontières physiologiques entre les zones d’intensité. À défaut de ce test gold standard, plusieurs méthodes de terrain permettent d’estimer ces zones. Le test de Conconi modifié, consistant à augmenter progressivement votre vitesse de course tout en enregistrant votre fréquence cardiaque, permet d’identifier le point d’inflexion correspondant au premier seuil ventilatoire. Cette valeur détermine alors la limite entre vos zones 2 et 3. Les formules basées sur la fréquence cardiaque maximale (comme celle de Karvonen) offrent une approximation acceptable pour débuter, bien qu’elles négligent les variations individuelles importantes qui existent entre coureurs.

Interpréter les données cardiaques au quotidien

Au-delà de la simple lecture ponctuelle, l’analyse régulière de vos données cardiaques fournit des informations précieuses sur votre progression. Une diminution de la fréquence cardiaque pour une même vitesse indique généralement une amélioration de votre économie de course. De même, une récupération cardiaque plus rapide après l’effort témoigne d’adaptations cardiovasculaires favorables. Attention toutefois aux pièges d’interprétation. Une fréquence anormalement élevée peut signaler un état de fatigue, une déshydratation ou un début de maladie, invitant à réduire l’intensité prévue. À l’inverse, certains médicaments ou une forte chaleur peuvent modifier artificiellement votre réponse cardiaque. La fréquence cardiaque doit donc être considérée comme un outil précieux mais non exclusif, à combiner avec l’écoute de vos sensations pour un entraînement vraiment optimal. L’expérience et la connaissance de votre corps affineront progressivement votre capacité à interpréter ces signaux pour ajuster parfaitement vos zones d’entraînement.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.