Le frisson de fouler les sentiers montagneux à 1500 mètres d’altitude reste une expérience incomparable pour nous autres traileurs. Cette élévation, souvent considérée comme modérée, représente pourtant un véritable palier où notre physiologie commence sérieusement à s’adapter. Habitué des courses en montagne depuis plus d’une décennie, j’ai pu observer les subtiles transformations qui s’opèrent dans mon organisme dès que l’altimètre franchit cette barre symbolique. L’air, plus raréfié qu’en plaine, demande à notre corps de déployer des stratégies d’adaptation fascinantes. Contrairement aux idées reçues, ces modifications ne sont pas anodines – même à cette altitude que certains qualifieraient d’intermédiaire.

Pour le traileur comme pour le randonneur occasionnel, comprendre ces mécanismes devient essentiel pour optimiser ses performances et, surtout, préserver sa santé lors des sorties en altitude. Ma dernière course dans les Alpes m’a rappelé combien cette frontière des 1500m marque un tournant. La respiration légèrement plus saccadée, les battements cardiaques un peu plus intenses… Des signaux subtils mais révélateurs que notre corps entre en zone d’adaptation. Plongeons ensemble dans les arcanes de cette fascinante mécanique physiologique.

Sommaire

| Catégorie d’avantages | Bénéfices spécifiques | Délai d’apparition | Durée des effets | Altitude optimale |

|---|---|---|---|---|

| Adaptations hématologiques | – Augmentation des globules rouges – Élévation du taux d’hémoglobine – Meilleur transport d’oxygène | 7-10 jours | 2-4 semaines après retour en plaine | 1500-2500m |

| Adaptations musculaires | – Augmentation de la densité mitochondriale – Amélioration des enzymes oxydatives – Meilleure utilisation du lactate | 10-14 jours | 3-6 semaines après retour en plaine | 1200-2000m |

| Adaptations respiratoires | – Augmentation du volume respiratoire – Amélioration de l’efficacité ventilatoire – Renforcement des muscles respiratoires | 3-7 jours | 2-3 semaines après retour en plaine | 1500-3000m |

| Adaptations métaboliques | – Meilleure économie de course – Optimisation de l’utilisation des substrats – Amélioration du rendement énergétique | 14-21 jours | 4-8 semaines après retour en plaine | 1800-2200m |

| Bénéfices cardiovasculaires | – Amélioration du débit cardiaque – Augmentation du volume d’éjection systolique – Optimisation de la vascularisation | 7-14 jours | 3-5 semaines après retour en plaine | 1500-2200m |

| Bénéfices immunitaires | – Stimulation des cellules NK – Amélioration de la fonction des lymphocytes T – Réduction des infections respiratoires | 10-20 jours | 2-3 mois après retour en plaine | 1200-2000m |

| Avantages psychologiques | – Renforcement de la résilience mentale – Amélioration de la tolérance à l’inconfort – Développement de la concentration | 5-10 jours | Variable, souvent durable | Toutes altitudes |

| Bénéfices hormonaux | – Augmentation de l’EPO endogène – Optimisation du rapport testostérone/cortisol – Amélioration de la sensibilité à l’insuline | 4-14 jours | 2-4 semaines après retour en plaine | 1800-2500m |

| Performances en compétition | – Gain en VO2max de 2-5% – Amélioration du seuil lactique – Meilleure puissance maximale aérobie | Optimal 2-3 semaines après stage | 3-6 semaines après retour en plaine | Stage à 1800-2200m, compétition en plaine |

| Adaptation aux futures expositions | – Acclimatation plus rapide lors d’expositions ultérieures – Réduction des symptômes du MAM – Meilleure tolérance aux altitudes supérieures | Effet observé dès la 2ème exposition | Jusqu’à 1 an après exposition initiale | Progressive, de 1500m à plus élevée |

Changements physiologiques à 1500m

La révolution hématologique en altitude

Dès que nos baskets foulent les sentiers à 1500 mètres, une révolution silencieuse s’amorce dans nos veines. Notre moelle osseuse, sentinelle vigilante, détecte la baisse de pression partielle d’oxygène et lance la production additionnelle d’érythropoïétine (EPO). Les coureurs connaissent bien cette hormone, tristement célèbre dans le dopage, mais naturellement produite par notre organisme face au défi de l’altitude. En réponse, notre sang s’enrichit progressivement en globules rouges – ces transporteurs microscopiques chargés d’acheminer l’oxygène vers nos muscles assoiffés pendant l’effort. La beauté de ce mécanisme réside dans sa précision: à 1500m, l’augmentation reste modérée mais suffisamment significative pour améliorer notre capacité d’endurance après quelques jours d’acclimatation.

L’adaptation respiratoire, premier réflexe d’altitude

Ma dernière traversée des Pyrénées m’a confirmé une vérité physiologique: à 1500m, notre respiration change subtilement. Le rythme s’accélère légèrement, parfois imperceptiblement pour le novice, mais évident pour qui connaît son corps. Cette tachypnée compensatoire représente la première ligne de défense contre l’hypoxie relative induite par l’altitude. Les poumons travaillent davantage, augmentant leur ventilation minute pour capturer chaque molécule d’oxygène disponible. L’efficacité de ce mécanisme varie d’un individu à l’autre – certains traileurs s’adaptent remarquablement vite, tandis que d’autres ressentent plus longtemps cette demande respiratoire accrue. La génétique joue ici un rôle prépondérant, expliquant pourquoi certains semblent nés pour l’altitude tandis que d’autres doivent composer avec ses contraintes.

Le coeur, chef d’orchestre de l’adaptation à l’altitude

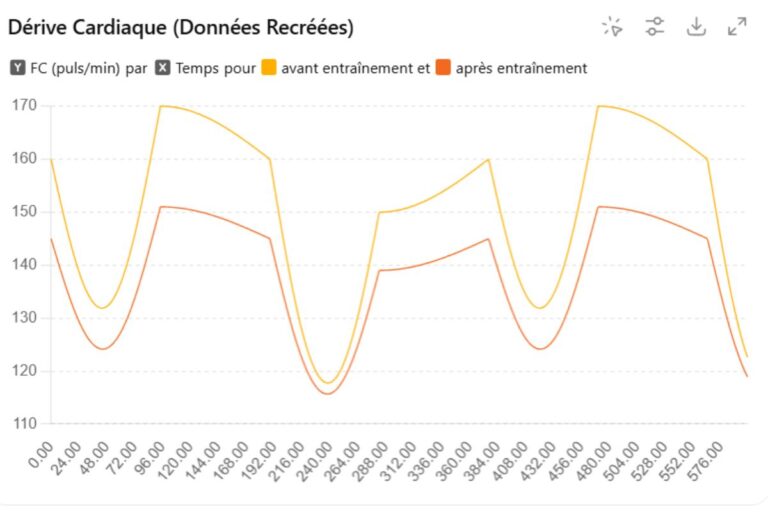

Notre muscle cardiaque, véritable métronome de l’effort, accélère sa cadence à 1500m. Cette augmentation du débit cardiaque compense intelligemment la moindre disponibilité en oxygène. Concrètement, lors de mes sessions d’entraînement en moyenne montagne, j’observe systématiquement 5 à 10 battements supplémentaires par minute pour un effort équivalent à celui fourni en plaine. Cette sollicitation cardiaque accrue explique pourquoi l’altitude constitue un excellent stimulus d’entraînement. Notre cœur travaille davantage, renforce ses fibres, améliore son rendement – bénéfices qui perdurent même de retour en basse altitude. Les athlètes de haut niveau ne s’y trompent pas, incorporant régulièrement des stages à cette élévation dans leur préparation, sans subir les inconvénients des altitudes plus extrêmes.

Symptômes potentiels du MAM à 1500m

Maux de tête en altitude: Décoder le message de notre cerveau

La migraine légère qui s’invite parfois dès 1500m ne relève pas du hasard. Cette céphalée caractéristique constitue fréquemment le premier symptôme du mal aigu des montagnes (MAM), même à cette altitude modérée. Habituellement diffuse, pulsatile, exacerbée par l’effort ou la nuit, elle témoigne d’une vasodilatation cérébrale compensatrice face à la baisse d’oxygène. Lors d’un récent trail dans le Massif Central, cette douleur sourde m’a surpris dès le premier soir à 1500m, rappelant que même les organismes entraînés restent sensibles aux caprices de l’altitude. Un traileur avisé ne l’ignore jamais, même si la tentation existe de l’attribuer à la déshydratation ou à la fatigue. L’aspirine ou le paracétamol soulagent généralement ces céphalées, mais leur persistance doit alerter sur un possible MAM débutant.

Troubles digestifs: Quand l’estomac parle le langage de l’altitude

Les nausées surprenant à 1500m ne résultent pas nécessairement d’une alimentation inappropriée. L’altitude, même modérée, peut perturber notre système digestif par divers mécanismes. La redistribution sanguine privilégiant muscles et cerveau au détriment du système digestif explique partiellement ce phénomène. Ces désagréments gastriques se manifestent plus fréquemment chez les sujets sensibles ou insuffisamment acclimatés. L’expérience m’a enseigné que fragmenter l’alimentation en repas plus légers mais plus fréquents atténue considérablement ces troubles. Les aliments riches en épices, difficiles à digérer ou inhabituels méritent particulièrement d’être évités durant les premières journées en altitude, période où notre système digestif s’avère plus vulnérable.

L’insomnie d’altitude: Ces nuits blanches qui racontent notre acclimatation

Le sommeil perturbé représente peut-être le symptôme le plus sournois de l’adaptation à 1500m. Même à cette altitude intermédiaire, la qualité du repos nocturne se dégrade subtilement pour beaucoup d’entre nous. Réveils fréquents, sensation d’étouffement, rêves inhabituellement intenses… Le cerveau, particulièrement sensible aux variations d’oxygénation, manifeste ainsi son adaptation. Cette perturbation du cycle veille-sommeil s’explique partiellement par la respiration périodique nocturne, phénomène où alternent hyperventilation et apnées brèves. Ce pattern respiratoire irrégulier, normal en altitude mais déstabilisant, fragmente notre sommeil sans que nous en ayons toujours conscience. L’acclimatation progressive améliore généralement cette situation en quelques nuits, mais certains traileurs sensibles peuvent bénéficier de techniques de relaxation ou parfois, de mélatonine pour accélérer cette adaptation.

Période d’adaptation en Altitude

Le timing précis de l’adaptation hématologique

La production accrue de globules rouges suit un calendrier relativement prévisible. À 1500m, l’augmentation significative du taux d’hémoglobine s’observe généralement après 7 à 10 jours d’exposition continue. Cette cinétique explique pourquoi l’arrivée la veille d’une compétition en altitude constitue rarement une stratégie gagnante. Ma propre expérience de préparation pour l’UTMB m’a démontré l’importance de respecter ce délai physiologique. L’organisme ne s’adapte pas sur commande, il suit ses propres règles temporelles. Les bénéfices hématologiques de l’altitude s’installent progressivement, atteignant leur apogée après environ deux semaines à 1500m – timing idéal pour planifier un bloc d’entraînement spécifique ou un stage pré-compétition.

L’évolution quotidienne des sensations en altitude

Les premiers jours à 1500m suivent généralement une courbe d’adaptation assez typique. La première journée s’avère souvent trompeuse, marquée par une excitation et des performances parfois surprenantes – phase que les physiologistes nomment « lune de miel avec l’altitude ». L’euphorie initiale cède rapidement place à une période plus difficile vers le deuxième ou troisième jour, où la fatigue et les symptômes légers du MAM peuvent culminer. Cette phase critique passée, l’amélioration devient généralement progressive et constante. Les sensations d’effort s’allègent, la récupération s’accélère, le sommeil se normalise. Vers le septième jour, la plupart des traileurs retrouvent leur niveau de performance habituel, avant de potentiellement le dépasser grâce aux adaptations hématologiques. Ce calendrier d’adaptation justifie pleinement l’adage montagnard: « Monter haut, dormir bas » pendant la période d’acclimatation.

Les marqueurs objectifs d’une adaptation réussie

Au-delà des sensations subjectives, certains indicateurs permettent de mesurer scientifiquement notre degré d’acclimatation à 1500m. La saturation en oxygène, facilement mesurable avec un oxymètre de pouls, constitue l’un des plus accessibles. Initialement abaissée à cette altitude (typiquement 92-95% contre 97-99% au niveau de la mer), elle remonte progressivement avec l’acclimatation. La fréquence cardiaque au repos représente un autre marqueur précieux. Temporairement élevée lors des premiers jours, elle retrouve progressivement des valeurs proches de la normale chez le sujet bien acclimaté. Lors de mes stages en altitude, je surveille méticuleusement ces paramètres chaque matin, établissant ainsi une courbe d’adaptation personnalisée qui guide l’intensité de mes entraînements quotidiens.

Conseils d’acclimatation à 1500m

La progressivité, pilier d’une adaptation réussie

L’ascension graduelle vers 1500m représente probablement le principe cardinal d’une acclimatation optimale. Même à cette altitude modérée, l’organisme apprécie de disposer d’étapes intermédiaires. Pour les courses importantes se déroulant à cette élévation, privilégier une arrivée anticipée avec nuitées à des altitudes croissantes optimise l’adaptation physiologique. Lors de ma préparation pour le Marathon du Mont-Blanc, j’ai adopté un protocole d’acclimatation progressive particulièrement efficace: trois jours à 800m, puis trois autres à 1200m avant d’atteindre l’altitude de course. Cette approche échelonnée a considérablement réduit les symptômes habituels d’adaptation et maximisé ma performance le jour J. La méthode requiert certes davantage de temps, mais l’investissement se révèle généralement payant pour les épreuves majeures.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunGestion intelligente de l’intensité des entraînements

L’erreur classique du traileur fraîchement arrivé à 1500m? Maintenir l’intensité habituelle de ses séances. La sagesse consiste plutôt à réduire significativement la charge d’entraînement durant les premiers jours, privilégiant des sorties courtes à faible intensité, permettant à l’organisme d’initier son adaptation sans stress excessif. L’échelle de perception de l’effort (RPE) prend ici toute sa valeur, guidant plus fidèlement l’intensité que la fréquence cardiaque, temporairement altérée par l’altitude. Concrètement, un footing ressenti comme facile (RPE 3-4/10) suffit amplement les premiers jours, même si le chronomètre affiche des valeurs inhabituellement lentes. La patience paie: après 4-5 jours, l’intensité peut progressivement augmenter, pour retrouver des séances qualitatives normales vers la fin de la première semaine.

L’hydratation renforcée, nécessité physiologique méconnue

À 1500m, l’atmosphère présente généralement une hygrométrie plus faible qu’en plaine, tandis que notre ventilation augmentée accélère les pertes hydriques respiratoires. Cette double contrainte explique pourquoi notre besoin hydrique augmente d’environ 25% à cette altitude, fait souvent négligé par les sportifs. L’expérience m’a enseigné l’importance cruciale de cette hyperhydratation préventive. Concrètement, maintenir une urine claire et abondante constitue un indicateur simple d’hydratation adéquate. Les boissons légèrement enrichies en électrolytes facilitent cette hydratation en limitant les pertes minérales accrues par la diurèse d’altitude – phénomène naturel où les reins éliminent davantage d’eau pour concentrer le sang face à l’hypoxie relative.

Recommandations nutritionnelles à 1500m

Stratégie ferrique

L’hémoglobine, protéine transporteuse d’oxygène, nécessite du fer pour sa synthèse. À 1500m, la stimulation de la production globulaire accroît naturellement notre besoin en fer biodisponible, nutriment potentiellement limitant pour l’adaptation hématologique. Privilégier les sources alimentaires riches en fer héminique (viande rouge, boudin noir, foie) offre un avantage certain, ce fer étant mieux absorbé que sa version non-héminique (lentilles, épinards, fruits secs). L’association avec la vitamine C (agrumes, poivrons, kiwi) améliore considérablement l’absorption du fer végétal. Pour les traileurs végétariens préparant un séjour à 1500m, une supplémentation peut parfois s’avérer pertinente, idéalement instaurée quelques semaines avant l’exposition à l’altitude.

Macronutriments adaptés

L’altitude modifie subtilement notre métabolisme énergétique, favorisant l’utilisation des glucides au détriment des lipides. Cette préférence métabolique explique pourquoi une alimentation enrichie en glucides complexes (55-65% de l’apport calorique total) optimise généralement les performances à 1500m. Les pâtes complètes, le riz brun, les patates douces ou le quinoa constituent d’excellentes bases alimentaires durant un séjour en altitude. L’organisme les transforme efficacement en glycogène musculaire et hépatique, carburant privilégié dans ces conditions d’oxygénation réduite. Parallèlement, sans négliger les protéines nécessaires à la récupération (1,6-2g/kg/jour), réduire légèrement les lipides améliore généralement la digestibilité des repas, aspect non négligeable face aux troubles digestifs parfois associés à l’altitude.

Micronutriments antioxydants

L’altitude, même modérée, génère un stress oxydatif accru via plusieurs mécanismes physiopathologiques. Les antioxydants alimentaires deviennent ainsi particulièrement précieux pour neutraliser les radicaux libres produits en plus grande quantité à 1500m. Fruits et légumes colorés, riches en polyphénols, vitamines C et E, sélénium ou zinc méritent une place prépondérante dans l’assiette du traileur en altitude. Ma propre routine nutritionnelle inclut systématiquement des myrtilles fraîches au petit-déjeuner, des noix du Brésil (riches en sélénium) en collation, et une portion généreuse de légumes colorés à chaque repas principal. Cette stratégie antioxydante naturelle semble réduire significativement la fatigue résiduelle et accélérer la récupération entre les sessions d’entraînement en altitude.

Et pour voir les effets de l’altitude à 1000m, c’est ici.

Signes d’alerte et mesures à prendre

Reconnaître les symptômes préoccupants du MAM

Si 1500m représente rarement une altitude suffisante pour développer un MAM sévère, certains sujets particulièrement sensibles peuvent néanmoins présenter des symptômes significatifs. La progression anormale des céphalées malgré l’antalgie standard constitue probablement le signal d’alarme le plus fiable. L’apparition d’un œdème périphérique inhabituellement marqué (doigts, visage), de troubles de l’équilibre, d’une fatigue disproportionnée ou d’une confusion mentale même légère doit immédiatement alerter. Ces manifestations peuvent signaler une forme plus sérieuse d’intolérance à l’altitude, justifiant une surveillance accrue voire une descente préventive, même à cette élévation modérée.

Quand redescendre: Décision rationnelle vs ego sportif

La descente demeure le traitement le plus efficace des troubles liés à l’altitude, même à 1500m. Perdre quelques centaines de mètres d’élévation suffit généralement à résoudre rapidement les symptômes débutants du MAM à cette altitude. L’expérience m’a enseigné cette leçon d’humilité lors d’un stage dans les Cévennes. Malgré l’altitude modeste, des céphalées persistantes affectaient ma récupération. Deux nuits à 900m ont complètement résolu le problème, permettant ensuite une remontée progressive sans récidive des symptômes. Cette stratégie temporaire de repli, bien que contraire à l’ego du sportif, préserve la santé tout en optimisant l’acclimatation ultérieure – véritable investissement dans la performance à long terme.

Populations à risque accru: Vigilance adaptée

Certains profils physiologiques présentent une vulnérabilité particulière face à l’altitude, même modérée. Les antécédents de MAM, même à des altitudes plus élevées, constituent un facteur prédictif majeur. Les personnes souffrant d’anémie préexistante, d’hémoglobinopathies ou de pathologies cardiopulmonaires chroniques méritent également une surveillance renforcée. L’âge ne représente pas en soi un facteur limitant majeur à 1500m, contrairement aux idées reçues. Les séniors bien entraînés s’acclimatent généralement aussi efficacement que les jeunes adultes. En revanche, les enfants prépubères nécessitent une attention spécifique, leur perception et communication des symptômes pouvant différer significativement des adultes. Pour ces populations particulières, l’avis médical préventif et la progressivité extrême de l’acclimatation constituent les meilleures garanties d’une expérience positive en altitude.

Bénéfices de l’adaptation à 1500m

L’effet « boost » sur les performances en plaine

L’adaptation à 1500m génère des améliorations physiologiques durables qui se traduisent par des bénéfices mesurables une fois de retour au niveau de la mer. L’augmentation de l’hémoglobine et des enzymes oxydatives musculaires persiste plusieurs semaines après la redescente, offrant un avantage aérobie significatif. Personnellement, j’ai constaté mes meilleures performances chronométriques sur semi-marathon systématiquement dans les 2-3 semaines suivant un stage d’entraînement à cette altitude. La VO2max augmente typiquement de 2-5%, tandis que l’économie de course s’améliore par des mécanismes encore partiellement élucidés. Ce « boost » d’altitude explique pourquoi de nombreux élites programment stratégiquement leurs blocs d’entraînement en moyenne montagne avant les compétitions majeures en plaine. C’est le cas de Kilian Jornet avec sa vo2 Max depuis son enfance.

Renforcement du système immunitaire par l’altitude

L’exposition à 1500m sollicite également notre système immunitaire de façon bénéfique. La modulation immunitaire induite par l’hypoxie modérée renforce nos défenses naturelles via plusieurs mécanismes: augmentation des cellules NK (Natural Killers), meilleure fonction des lymphocytes T, et production accrue d’interleukines spécifiques. Cet effet immunostimulant, moins connu que les adaptations cardiovasculaires, explique partiellement les bénéfices thérapeutiques traditionnellement attribués aux « cures d’altitude ». L’expérience empirique des équipes sportives confirme souvent cette observation: les athlètes bien acclimatés à moyenne altitude présentent généralement moins d’infections respiratoires dans les mois suivant leur stage en montagne.

Bienfaits psychologiques et mentaux de l’altitude

Au-delà des adaptations purement physiologiques, l’exposition à 1500m offre des bénéfices psychologiques substantiels pour le traileur. L’adaptation à l’inconfort relatif de l’altitude renforce la résilience mentale, développe la capacité à supporter l’effort perçu, et améliore la concentration face aux perturbations externes. Cette dimension mentale, difficile à quantifier mais déterminante en compétition, constitue peut-être l’héritage le plus précieux d’un séjour à cette altitude. La conscience aiguisée des sensations corporelles, la patience développée durant l’acclimatation, la connexion renforcée avec l’environnement naturel… Autant d’actifs immatériels qui transcendent la simple amélioration des paramètres physiologiques mesurables.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.