Voilà bien une question qui hante les nuits de tous les apprentis ultra-traileurs. Combien de kilomètres faut-il avaler chaque semaine pour espérer voir l’arrivée de son premier 100 bornes ? La réponse va probablement vous surprendre, car elle va à l’encontre de tout ce qu’on entend dans les vestiaires des courses. Contrairement aux idées reçues, courir davantage ne garantit absolument pas une meilleure performance sur les longues distances. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la plupart des abandons en ultra-trail proviennent d’une préparation mal calibrée, souvent excessive en volume.

Sommaire

Le mythe du « plus c’est mieux » en trail running

Pourquoi l’obsession du kilométrage élevé devient dangereuse

L’erreur classique consiste à croire qu’un ultra-trail de 100 kilomètres nécessite forcément 80 ou 100 kilomètres d’entraînement hebdomadaire. Cette logique simpliste ignore complètement la physiologie de l’effort et les mécanismes d’adaptation du corps humain.

Les blessures de surcharge représentent 70% des abandons de préparation selon les statistiques des centres de médecine du sport. Périostites, tendinites d’Achille, syndromes de l’essuie-glace : autant de pathologies directement liées à un volume excessif mal géré.

Les exemples concrets d’échecs par excès

Prenons l’exemple de Marc, coureur amateur de 35 ans qui préparait son premier UTMB. Persuadé qu’il fallait « en mettre plein les jambes », il s’astreignait à 90 kilomètres par semaine. Résultat : fracture de fatigue au métatarse trois semaines avant le départ.

À l’inverse, Sophie a terminé le Trail du Mont-Blanc avec « seulement » 45 kilomètres hebdomadaires, mais une préparation parfaitement structurée incluant du dénivelé spécifique et une récupération optimisée.

Les vrais chiffres qui comptent selon la distance

Préparation trail jusqu’à 50 kilomètres

Pour les distances courtes en trail, 30 à 40 kilomètres par semaine suffisent largement.

Cette fourchette permet de développer l’endurance de base sans risquer la saturation musculaire ou articulaire. La répartition classique s’articule autour de trois sorties : une sortie longue de 15-20 kilomètres le week-end, deux sorties moyennes de 8-12 kilomètres en semaine. L’intensité prime sur la quantité : mieux vaut courir 35 kilomètres avec du dénivelé spécifique que 50 kilomètres sur du plat.

| Distance trail | Volume hebdomadaire | Sortie longue | Nombre de sorties |

|---|---|---|---|

| 25-30 km | 30-35 km | 15-18 km | 3-4 sorties |

| 35-50 km | 35-40 km | 18-25 km | 4 sorties |

Entraînement pour distances jusqu’à 100 kilomètres

Le saut vers l’ultra change la donne. Entre 40 et 60 kilomètres hebdomadaires deviennent nécessaires, mais attention aux modalités ! Au-delà de 50 kilomètres par semaine, l’intégration du vélo devient quasi obligatoire.

Cette pratique croisée permet de maintenir le volume cardio-vasculaire tout en préservant l’intégrité articulaire. Une sortie vélo de 2 heures équivaut grossièrement à une sortie course de 1h15, sans l’impact traumatisant pour les genoux et les chevilles. La sortie longue prend une dimension particulière : elle peut atteindre 30-35 kilomètres lors des week-ends clés, représentant parfois 60% du volume hebdomadaire total.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunAu-delà de 100 kilomètres

Paradoxalement, préparer un 150 ou 200 kilomètres ne nécessite pas plus de 60 kilomètres par semaine. L’enjeu se déplace vers la gestion de l’ultra-endurance et la capacité à maintenir l’effort sur des durées extrêmes. La randonnée devient un allié précieux dans cette équation. Marcher 4-5 heures en montagne développe l’endurance spécifique sans créer de traumatisme articulaire. Cette activité complémentaire simule parfaitement les phases de marche inévitables sur les ultras.

La stratégie secrète des coureurs d’élite

L’importance cruciale des week-ends chocs

Les week-ends chocs constituent l’épine dorsale d’une préparation ultra réussie. Ces séquences de 2-3 jours concentrent 40 à 50% du volume hebdomadaire total, simulant les contraintes spécifiques de l’épreuve cible. Un week-end choc type s’organise ainsi : sortie de 3-4 heures le samedi, récupération active (marche ou vélo facile) le dimanche matin, puis sortie de 2-3 heures l’après-midi.

Cette alternance effort-récupération partielle reproduit fidèlement les sensations de l’ultra. François d’Haene, multiple vainqueur de l’UTMB, ne dépasse jamais 65 kilomètres par semaine en moyenne annuelle. Sa force réside dans la qualité de ses séances spécifiques et la périodisation chirurgicale de ses week-ends chocs.

Utiliser le vélo dans sa préparation

Le cyclisme représente l’arme secrète des ultra-traileurs malins. Cette discipline permet d’accumuler du volume d’entraînement sans subir les contraintes mécaniques de la course à pied. Une sortie vélo de 3 heures en zone d’endurance génère des adaptations cardiovasculaires similaires à 2 heures de course, tout en préservant totalement les structures articulaires.

L’élément que 90% des traileurs négligent

La récupération comme facteur déterminant

La récupération détermine 80% de la réussite d’une préparation ultra. Pourtant, rares sont les coureurs qui lui accordent l’attention méritée. Cette phase constitue le moment où les adaptations physiologiques se concrétisent réellement. Le sommeil joue un rôle capital dans ce processus. 7 à 8 heures de sommeil de qualité permettent la synthèse des protéines musculaires et la régénération du système nerveux central.

Un déficit chronique annule purement et simplement les bénéfices de l’entraînement. L’alimentation post-effort mérite également une attention particulière. La fenêtre métabolique des 30 minutes suivant l’effort constitue le moment optimal pour la reconstitution des stocks de glycogène et la réparation musculaire.

Gestion des microcycles et de la charge d’entraînement

La planification des microcycles révèle toute son importance dans la préparation ultra. L’alternance semaine forte / semaine de récupération permet d’éviter l’accumulation de fatigue tout en progressant régulièrement. Une semaine de récupération ne signifie pas inactivité totale. Réduire le volume de 30-40% tout en maintenant une intensité modérée optimise la surcompensation. Cette approche ondulée maximise les gains tout en minimisant les risques.

| Type de semaine | Volume (% de la charge normale) | Intensité | Focus principal |

|---|---|---|---|

| Semaine forte | 100-110% | Modérée à élevée | Stimulus d’adaptation |

| Semaine récupération | 60-70% | Faible à modérée | Assimilation et régénération |

Les signaux d’alarme à ne jamais ignorer

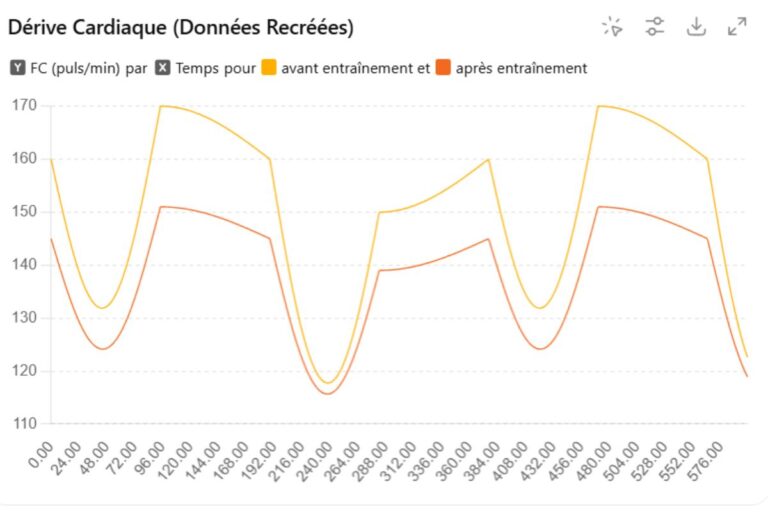

Certains signaux doivent impérativement déclencher une pause dans l’entraînement. Une fréquence cardiaque de repos élevée de plus de 10 battements constitue un indicateur fiable de fatigue excessive. Les douleurs articulaires persistantes, même légères, méritent une attention immédiate. Ignorer ces signaux précurseurs conduit invariablement vers la blessure et l’arrêt prolongé de l’activité. La motivation déclinante représente également un marqueur psychologique important. La passion pour l’entraînement doit rester intacte : sa diminution traduit souvent un excès de charge ou un manque de variété. Et si vous voulez savoir comment courir 40km par semaine, lisez cet article.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.