L’endurance fondamentale représente la pierre angulaire de tout programme d’entraînement en course à pied efficace. Cette allure modérée, souvent sous-estimée par les coureurs débutants et intermédiaires, constitue pourtant le secret d’une progression durable et d’une santé optimale.

Sommaire

| Niveau du coureur | Durée recommandée | Fréquence hebdomadaire | Volume total hebdomadaire |

|---|---|---|---|

| Débutant (< 1 an) | 30-45 minutes | 2-3 séances | 60-120 minutes |

| Intermédiaire (1-3 ans) | 45-60 minutes | 3-4 séances | 135-240 minutes |

| Avancé (> 3 ans) | 60-90+ minutes | 4-6 séances | 240-400+ minutes |

| Par objectif de course | |||

| Préparation 5-10km | 30-60 minutes | 2-3 séances | 70-180 minutes (60-70% du volume total) |

| Préparation semi-marathon | 45-90 minutes | 3-4 séances | 150-270 minutes (65-70% du volume total) |

| Préparation marathon | 60-150 minutes | 3-5 séances | 240-450 minutes (70-75% du volume total) |

| Préparation trail/ultra | 60-180+ minutes | 4-6 séances | 300-600+ minutes (75-80% du volume total) |

| Types de séances en endurance fondamentale | |||

| Échauffement avant séance intense | 15-25 minutes | 1-3 séances | 15-75 minutes |

| Récupération après séance intense | 5-10 minutes | 1-3 séances | 5-30 minutes |

| Footing de récupération | 30-60 minutes | 1-3 séances | 30-180 minutes |

| Sortie longue | 60-180 minutes | 1 séance | 60-180 minutes |

Les bases de l’endurance fondamentale

L’endurance fondamentale, ce terme qui revient constamment dans les discussions entre coureurs, mérite d’être clairement défini avant toute chose. Il s’agit d’un rythme de course modéré qui sollicite principalement le système aérobie, permettant au corps de produire de l’énergie en présence d’oxygène. Cette allure se caractérise par un effort soutenu mais confortable, bien en-deçà de nos limites physiologiques.

Qu’est-ce que l’endurance fondamentale exactement ?

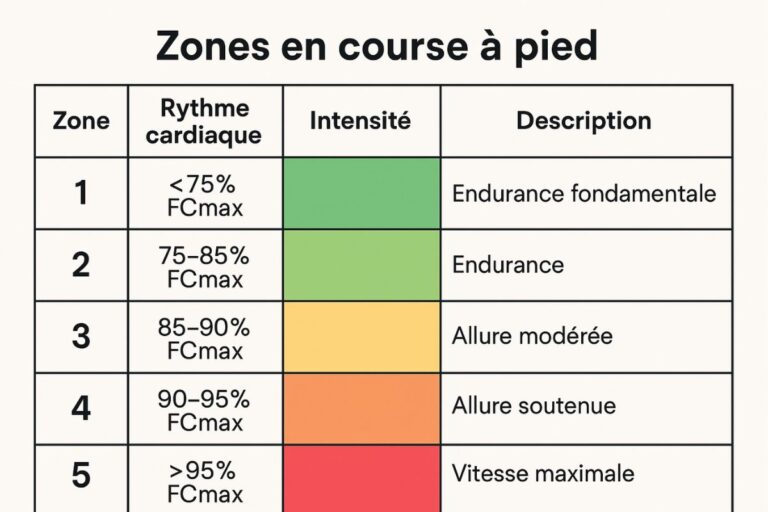

L’endurance fondamentale correspond à un effort se situant entre 60% et 70% de votre fréquence cardiaque maximale (FCM). À cette intensité, le corps privilégie les lipides comme source d’énergie principale, contrairement aux allures plus élevées qui puisent davantage dans les réserves de glycogène. Ce travail à basse intensité développe progressivement la capacité du système cardiovasculaire à transporter et utiliser l’oxygène de manière efficiente. Pour illustrer concrètement, un coureur possédant une VMA (Vitesse Maximale Aérobie) de 15 km/h devrait maintenir une allure d’environ 10 km/h lors de ses sorties en endurance fondamentale. Cette différence substantielle explique pourquoi de nombreux passionnés résistent à l’idée de « courir lentement » – l’ego s’en mêle parfois un peu trop !

Les indicateurs physiologiques de l’endurance fondamentale

Reconnaître l’endurance fondamentale ne nécessite pas obligatoirement une montre connectée sophistiquée. Le test de la conversation reste l’indicateur le plus fiable : si vous pouvez maintenir une discussion sans haleter entre chaque phrase, vous êtes probablement en zone d’endurance fondamentale. Votre respiration demeure calme, régulière, et vous n’éprouvez pas cette sensation d’urgence respiratoire caractéristique des allures plus soutenues. Sur le plan technique, cette allure correspond généralement à une fréquence cardiaque ne dépassant pas 130-140 battements par minute pour la plupart des coureurs adultes. L’effort perçu se situe généralement entre 4 et 5 sur une échelle de 10, ce qui traduit un sentiment d’aisance relativement confortable.

Les sensations à rechercher en endurance fondamentale

Les sensations corporelles constituent des repères précieux pour ajuster votre rythme. Un footing en endurance fondamentale doit procurer une impression de fluidité, sans tension excessive dans les muscles. La foulée reste naturelle, détendue, comme si vous pouviez maintenir ce rythme indéfiniment. Paradoxalement, certains coureurs éprouvent initialement un sentiment d’inconfort avec cette allure modérée. Une sorte de « piétinement » qui donne l’impression de ne pas avancer suffisamment vite. Cette perception disparaît généralement après quelques semaines d’adaptation, laissant place à une sensation agréable de mouvement harmonieux. Voir ici mon outil de calcul d’endurance fondamentale !

Durées recommandées selon le niveau

Le temps optimal à consacrer à l’endurance fondamentale varie considérablement selon votre expérience en course à pied. Cette progression naturelle permet d’augmenter progressivement le volume sans risquer la surutilisation ou les blessures qui accompagnent souvent un accroissement trop rapide de la charge d’entraînement.

Pour les débutants : 30-45 minutes d’endurance fondamentale

Les néophytes en matière de course à pied devraient initialement cibler des séances d’endurance fondamentale de 30 à 45 minutes. Cette durée modérée favorise l’adaptation progressive des systèmes cardiovasculaire et musculo-squelettique aux contraintes spécifiques de la course à pied. Deux à trois sorties hebdomadaires de cette durée constituent un excellent point de départ pour créer une base aérobie solide. L’erreur classique consiste à vouloir en faire trop, trop vite – approche qui mène invariablement aux blessures ou au surentraînement. La patience reste la vertu cardinale du coureur débutant. La régularité prime sur la longueur des séances. Mieux vaut trois sorties constantes de 30 minutes qu’une unique sortie épuisante de 90 minutes suivie d’une semaine d’inactivité forcée pour cause de courbatures insupportables. La progression s’inscrit dans la durée, pas dans l’intensité immédiate.

Pour les coureurs intermédiaires : 45-60 minutes d’endurance fondamentale

Après six mois à un an de pratique régulière, le coureur intermédiaire peut naturellement étendre ses séances d’endurance fondamentale à 45-60 minutes. Cette augmentation progressive reflète l’adaptation physiologique du corps aux contraintes de l’effort prolongé. À ce stade, trois à quatre séances hebdomadaires deviennent envisageables, dont une légèrement plus longue (jusqu’à 75 minutes) pour développer l’endurance générale. La variété des terrains prend également de l’importance – alterner entre asphalte, chemins forestiers et petites côtes enrichit le stimulus d’entraînement. Les coureurs intermédiaires commencent également à incorporer d’autres types de séances dans leur planning, mais l’endurance fondamentale demeure le socle sur lequel tout le reste s’édifie. Maintenir au moins 70% du volume d’entraînement dans cette zone reste primordial pour continuer à progresser sans s’épuiser.

Pour les coureurs avancés : 60-90+ minutes d’endurance fondamentale

Les coureurs expérimentés, avec plusieurs années de pratique, peuvent aisément soutenir des séances d’endurance fondamentale de 60 à 90 minutes, voire davantage pour les sorties longues spécifiques. Ces durées prolongées affinent particulièrement l’efficacité métabolique et l’économie de course. Quatre à six séances hebdomadaires deviennent la norme, incluant généralement une sortie longue pouvant atteindre 2h-2h30 en endurance fondamentale. Cette sortie longue hebdomadaire joue un rôle crucial dans le développement de l’endurance mentale autant que physique. À ce niveau, l’endurance fondamentale sert également d’outil de récupération active entre les séances plus intenses. Ces « footings de récupération » de 40-60 minutes favorisent l’élimination des déchets métaboliques et accélèrent la régénération musculaire tout en maintenant le volume global d’entraînement.

Volume optimal dans un plan d’entraînement

Déterminer la place exacte de l’endurance fondamentale dans votre programme global représente un équilibre délicat. Trop peu, et vous limitez votre capacité aérobie; trop, et vous risquez de stagner faute de stimuli variés. Les entraîneurs s’accordent généralement sur quelques principes directeurs pour optimiser ce ratio.

La règle des 60-70% du kilométrage hebdomadaire

Les coaches expérimentés recommandent unanimement de consacrer entre 60% et 70% du volume hebdomadaire total à l’endurance fondamentale. Cette proportion substantielle reflète l’importance capitale de cette intensité dans le développement athlétique global. Pour un coureur parcourant 50 kilomètres par semaine, environ 30 à 35 kilomètres devraient donc s’effectuer en endurance fondamentale. Ce ratio assure une base aérobie solide tout en laissant suffisamment de place pour d’autres types d’entraînements complémentaires comme le fractionné ou le seuil. Cette répartition judicieuse permet également de maintenir un équilibre hormonal favorable. Trop d’intensité génère un excès de cortisol et d’autres hormones de stress, tandis qu’une prédominance de l’endurance fondamentale favorise un profil hormonal propice à la récupération et à l’adaptation progressive.

Répartition au sein du programme hebdomadaire

L’intégration de l’endurance fondamentale dans un programme hebdomadaire cohérent suit généralement une logique rythmique. Cette cadence naturelle alterne stimulation et récupération pour maximiser les adaptations sans épuiser l’organisme. Les footings d’échauffement avant les séances intensives (15-25 minutes) constituent un premier segment d’endurance fondamentale. De même, la période de retour au calme post-séance (5-10 minutes) s’effectue naturellement dans cette zone cardiaque. Ces courtes périodes s’accumulent progressivement au fil de la semaine. Les journées entre les séances intensives accueillent idéalement des footings de récupération en endurance fondamentale (40-60 minutes). Ces séances intermédiaires maintiennent la continuité de l’entraînement sans compromettre la récupération. Enfin, la sortie longue hebdomadaire, pilier de tout programme d’endurance, s’effectue majoritairement en endurance fondamentale sur une durée de 60 à 150 minutes selon le niveau et les objectifs.

L’endurance fondamentale dans les différentes phases de préparation

La proportion d’endurance fondamentale fluctue naturellement au cours des différentes phases d’un cycle de préparation. Durant la période de base, elle peut représenter jusqu’à 80-85% du volume total, créant ainsi les fondations physiologiques nécessaires aux phases plus intensives à venir. Pendant la phase spécifique, ce pourcentage diminue légèrement (65-70%) pour faire place à davantage de travail au seuil et à VO2max. L’endurance fondamentale reste néanmoins prédominante, servant de « colle » entre les séances qualitatives plus exigeantes. Lors de l’affûtage pré-compétition, bien que le volume global diminue, la proportion d’endurance fondamentale remonte souvent à 75-80%. Cette réduction d’intensité favorise la surcompensation tout en maintenant l’activité nécessaire pour préserver les adaptations acquises.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunBénéfices selon la durée d’entraînement

Les avantages physiologiques et psychologiques de l’endurance fondamentale évoluent en fonction de la durée des séances. Chaque plage temporelle apporte ses propres bénéfices spécifiques, créant un continuum d’adaptations qui enrichissent progressivement le profil athlétique du coureur.

Bénéfices des séances courtes (30-45 min)

Les séances d’endurance fondamentale de courte durée, entre 30 et 45 minutes, constituent le minimum efficace pour déclencher des adaptations cardiovasculaires significatives. Ces sessions brèves mais régulières stimulent l’angiogenèse – la création de nouveaux capillaires sanguins qui amélioreront progressivement l’irrigation musculaire. L’augmentation du volume sanguin représente un autre bénéfice majeur de ces séances courtes. En quelques semaines seulement, le volume plasmatique s’accroît, permettant au cœur de pomper davantage de sang à chaque battement. Ce phénomène, appelé augmentation du volume d’éjection systolique, améliore l’efficacité cardiaque globale. Sur le plan métabolique, ces sessions initialisent les adaptations mitochondriales essentielles à l’amélioration de l’endurance. Les mitochondries, véritables « centrales énergétiques » cellulaires, augmentent en nombre et en efficacité, optimisant ainsi l’utilisation de l’oxygène au niveau musculaire.

Bénéfices des séances moyennes (45-75 min)

En prolongeant l’effort d’endurance fondamentale jusqu’à 45-75 minutes, de nouveaux mécanismes adaptatifs entrent en jeu. Cette durée intermédiaire favorise particulièrement l’optimisation du métabolisme lipidique – la capacité à utiliser efficacement les graisses comme source d’énergie primaire. L’amélioration de l’économie de course devient également plus prononcée avec ces durées modérées. Le système neuromusculaire affine progressivement son fonctionnement, réduisant les contractions parasites et coordonnant plus efficacement les chaînes musculaires impliquées dans la foulée. Ces séances de durée moyenne contribuent significativement à la diminution de la fréquence cardiaque de repos. Un cœur plus efficace bat moins souvent pour fournir le même débit sanguin, signe d’une adaptation cardiovasculaire positive. Cette réduction peut atteindre 10 à 15 battements par minute chez les pratiquants réguliers.

Bénéfices des sorties longues (75+ min)

Les sorties longues en endurance fondamentale, dépassant 75 minutes, déclenchent des adaptations spécifiques particulièrement précieuses pour les épreuves d’endurance. Ces sessions prolongées favorisent notamment l’augmentation des réserves de glycogène musculaire et hépatique, repoussant ainsi le fameux « mur » redouté des marathoniens. Le renforcement tendineux et ligamentaire s’optimise principalement lors de ces sorties étendues. Les structures conjonctives, dont le remodelage s’effectue plus lentement que celui du tissu musculaire, bénéficient particulièrement de cette sollicitation prolongée à intensité modérée. Sur le plan hormonal, ces longues séances modifient favorablement le profil endocrinien du coureur. La sensibilité à l’insuline s’améliore, facilitant la gestion du glucose sanguin. Parallèlement, la production d’endorphines – les fameux « opioïdes endogènes » procurant la sensation d’euphorie du coureur – atteint son apogée après environ 60-75 minutes d’effort continu.

L’impact psychologique des différentes durées

Au-delà des bénéfices physiologiques, la durée des séances d’endurance fondamentale influence considérablement les aspects psychologiques de la pratique. Les sessions courtes (30-45 minutes) développent principalement la discipline et la constance, fondements essentiels de tout progrès athlétique. Les séances intermédiaires (45-75 minutes) cultivent davantage la résilience mentale – cette capacité à maintenir l’effort malgré l’émergence progressive de l’inconfort. Cette qualité fondamentale distingue souvent les coureurs qui progressent de ceux qui stagnent. Quant aux sorties longues (75+ minutes), elles forgent la patience stratégique et l’autogestion. Apprendre à doser son effort sur la durée, gérer les phases de doute transitoires, et maintenir une concentration fluctuante mais présente constituent des apprentissages précieux transférables à de nombreux domaines de la vie.

Progression et adaptation de la durée

L’évolution de la durée des séances d’endurance fondamentale obéit à des principes méthodiques qui maximisent les adaptations tout en minimisant les risques de blessure. Cette progression graduelle constitue l’un des piliers de la planification d’entraînement efficace à long terme.

Comment augmenter progressivement le temps de course

L’augmentation du temps passé en endurance fondamentale suit idéalement une progression linéaire prudente. La règle classique recommande de ne pas accroître le volume hebdomadaire de plus de 10% d’une semaine à l’autre, principe particulièrement pertinent pour l’endurance fondamentale. L’allongement progressif de la sortie longue constitue généralement la première stratégie d’augmentation du volume. Ajouter 5 à 10 minutes chaque semaine à cette session principale permet d’étendre graduellement la capacité d’endurance sans surcharger l’organisme.

L’augmentation de la fréquence représente une alternative plus douce à l’allongement des séances individuelles. Passer de trois à quatre sorties hebdomadaires avant d’allonger significativement chaque session réduit le risque de surutilisation tout en accroissant le volume global.

Les plateaux d’adaptation physiologique

Le parcours de progression en endurance fondamentale se caractérise par une succession de plateaux d’adaptation. Ces périodes de stabilité apparente, parfois perçues comme des stagnations, correspondent en réalité à des phases de consolidation physiologique essentielles. Chaque palier d’adaptation (généralement après 4-6 semaines à un volume donné) nécessite une légère perturbation pour stimuler de nouveaux progrès. L’introduction ponctuelle de variations topographiques, l’allongement modéré d’une séance hebdomadaire, ou l’ajout d’une session supplémentaire peuvent suffire à relancer la progression. Ces plateaux se manifestent souvent par une stabilisation de la fréquence cardiaque pour une vitesse donnée. Lorsque ce phénomène survient après plusieurs semaines de progression constante, envisager un micro-cycle de récupération (réduction temporaire du volume de 30-40%) avant de reprendre la progression peut s’avérer judicieux.

Signes indiquant qu’il faut ajuster la durée

Certains indicateurs physiologiques et psychologiques signalent la nécessité d’ajuster la durée des séances d’endurance fondamentale. Une augmentation persistante de la fréquence cardiaque matinale (>5 bpm) pendant plusieurs jours consécutifs suggère une récupération incomplète et potentiellement un volume excessif. La qualité du sommeil constitue un baromètre fiable de l’équilibre entre charge d’entraînement et récupération. Un sommeil perturbé, fragmenté ou insuffisant, particulièrement après les journées comportant des séances d’endurance fondamentale prolongées, indique généralement un dépassement temporaire des capacités de récupération.

La persistance de courbatures légères au-delà de 48 heures après une sortie d’endurance fondamentale signale également un volume potentiellement excessif pour le niveau d’adaptation actuel. Dans ce cas, réduire temporairement la durée des séances de 15-20% permet souvent de restaurer l’équilibre optimal.

L’importance des semaines de récupération

La progression durable du temps passé en endurance fondamentale repose sur l’intégration stratégique de semaines de récupération. Ces périodes de réduction volontaire du volume (généralement toutes les 3-4 semaines) permettent la consolidation des adaptations physiologiques acquises. Durant ces semaines allégées, le volume total d’endurance fondamentale diminue typiquement de 30-40%, tandis que l’intensité reste identique. Cette réduction temporaire favorise la surcompensation des systèmes cardiovasculaire et musculo-squelettique sans perdre les bénéfices acquis. Contrairement à une idée répandue, ces semaines de récupération n’entraînent pas de régression mais accélèrent paradoxalement la progression à moyen terme. Elles préviennent l’accumulation de fatigue chronique et maintiennent la fraîcheur psychologique, deux facteurs déterminants pour la consistance de l’entraînement sur le long terme.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.