L’endurance fondamentale constitue la pierre angulaire de toute pratique de course à pied sérieuse. Je vous guide pas à pas à travers ce concept clé souvent mal compris mais pourtant crucial.

Comment calculer son endurance fondamentale : Mon outil !

Définition de l’endurance fondamentale :

L’endurance fondamentale représente cette allure de course que l’on peut maintenir confortablement pendant de longues périodes sans s’épuiser ni s’essouffler. C’est ce rythme qui permet d’enchaîner les kilomètres lors d’un footing tout en restant à l’aise, respirant normalement et même capable de tenir une conversation.

La base de toute progression en course à pied

Dans le milieu du running, l’endurance fondamentale constitue véritablement le socle sur lequel repose toute amélioration des performances. Contrairement aux idées reçues, courir toujours plus vite ne garantit pas de progresser. La majorité des entraîneurs professionnels recommandent de consacrer environ 80% du volume d’entraînement à cette intensité modérée.

L’endurance fondamentale sollicite principalement le métabolisme aérobie, c’est-à-dire la production d’énergie en présence d’oxygène. À cette intensité, le corps utilise efficacement les graisses comme carburant principal, préservant ainsi les précieuses réserves de glycogène pour les efforts plus intenses.

Les signes d’une course en endurance fondamentale

Comment savoir si vous courez bien en endurance fondamentale? Plusieurs indices peuvent vous éclairer:

- Votre respiration reste fluide et contrôlée

- Vous pouvez maintenir une conversation sans haleter

- La sensation d’effort est modérée, jamais excessive

- Vous pourriez théoriquement maintenir ce rythme pendant des heures

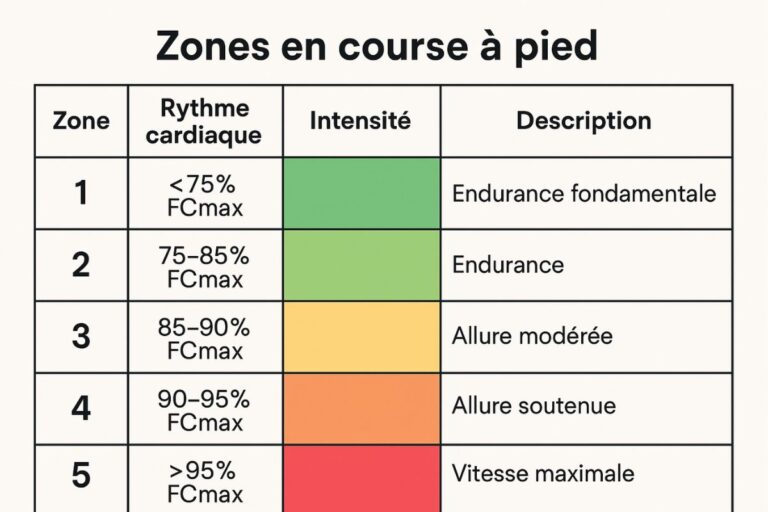

- Votre fréquence cardiaque reste dans une zone confortable (généralement 65-75% de votre FCM)

Cette zone d’intensité se situe bien en-deçà du seuil anaérobie, cette limite au-delà de laquelle l’accumulation d’acide lactique commence à entraver sérieusement la performance.

Méthode 1 : Le test des 12 minutes pour calculer son endurance fondamentale

Le test des 12 minutes, souvent appelé « test de Cooper », offre une méthode éprouvée pour déterminer sa VMA (Vitesse Maximale Aérobie), clé du calcul de l’endurance fondamentale. Cette approche scientifique mais accessible ne nécessite qu’une piste d’athlétisme ou un parcours mesuré.

Protocole détaillé du test des 12 minutes

La préparation s’avère cruciale pour obtenir des résultats fiables. Commencez par un échauffement complet d’au moins 15 minutes incluant course légère, mobilité articulaire et quelques accélérations progressives. Cette phase préparatoire permet d’éviter les blessures et d’optimiser les performances.

Le test en lui-même consiste à parcourir la plus grande distance possible pendant exactement 12 minutes. L’effort doit être soutenu mais intelligent – partez à un rythme que vous estimez pouvoir maintenir sur la durée complète. Une erreur classique consiste à démarrer trop vite puis s’effondrer dans les dernières minutes.

Mesurez précisément la distance parcourue en mètres. Si vous utilisez une piste d’athlétisme standard de 400m, comptez simplement le nombre de tours effectués et ajoutez la distance supplémentaire du dernier tour incomplet.

Le calcul précis de la VMA et de l’endurance fondamentale

Une fois votre distance totale mesurée, appliquez la formule suivante:

VMA = (distance parcourue en mètres / 2) × 10

Par exemple, si vous avez parcouru 2800 mètres:

VMA = (2800 / 2) × 10 = 1400 × 10 = 14 km/h

L’endurance fondamentale correspond généralement à 60% de cette VMA:

Endurance fondamentale = VMA × 0,6

Avec notre exemple:

Endurance fondamentale = 14 × 0,6 = 8,4 km/h

Cette vitesse représente l’allure idéale pour vos sorties longues et entraînements d’endurance pure. À ce rythme, vous développez efficacement votre système cardiovasculaire et votre endurance aérobie sans accumuler trop de fatigue.

Les variables qui influencent les résultats du test

Plusieurs facteurs peuvent affecter la précision de ce test:

- Les conditions météorologiques: chaleur, humidité ou vent fort compromettent les performances

- Le type de terrain: une surface irrégulière ou glissante ralentit naturellement l’allure

- L’état de fraîcheur: fatigue accumulée, mauvais sommeil ou alimentation inadaptée impactent négativement les résultats

- L’expérience en course: les coureurs débutants ont souvent du mal à gérer leur effort sur 12 minutes

Pour optimiser la fiabilité, répétez ce test dans des conditions similaires toutes les 8 à 12 semaines pour suivre votre progression. L’évolution de ces résultats reflète fidèlement l’amélioration de votre condition physique générale.

Méthode 2 : Utiliser un cardiofréquencemètre pour définir son endurance fondamentale

L’approche par la fréquence cardiaque offre une alternative particulièrement précise et individualisée pour déterminer votre zone d’endurance fondamentale. Cette méthode s’appuie sur la relation étroite entre rythme cardiaque et intensité d’effort.

Déterminer sa fréquence cardiaque maximale

Avant tout, vous devez connaître votre fréquence cardiaque maximale (FCM). La formule classique 220 – âge fournit une estimation approximative, mais présente une marge d’erreur importante. Pour plus de précision, plusieurs options s’offrent à vous:

- Test d’effort médical: la méthode la plus fiable, réalisée sous supervision médicale

- Test de Conconi modifié: protocole d’intensité progressive jusqu’à l’épuisement

- Test de terrain: après échauffement, effectuez 3 à 4 sprints en côte à intensité maximale et relevez la FC la plus élevée

Une fois votre FCM déterminée, l’endurance fondamentale correspond généralement à 65-75% de cette valeur. Par exemple, avec une FCM de 190 battements par minute (bpm), votre zone d’endurance fondamentale se situerait entre 124 et 143 bpm.

L’utilisation pratique du cardiofréquencemètre en course

Les montres et ceintures cardiaques modernes offrent des fonctionnalités avancées pour surveiller votre zone d’effort en temps réel. Configurez des alertes sonores ou vibratoires qui vous avertissent lorsque vous sortez de votre zone cible d’endurance fondamentale.

Durant vos sorties longues, maintenez votre FC dans cette fourchette de 65-75% de votre FCM, même si cela implique parfois de ralentir dans les côtes ou d’accélérer légèrement dans les descentes. Cette discipline garantit un entraînement optimal de votre système aérobie.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunLes premières sorties avec cette approche peuvent sembler frustrantement lentes, particulièrement pour les coureurs habitués à s’entraîner trop intensément. Gardez à l’esprit que l’endurance fondamentale développe des adaptations physiologiques cruciales qui ne sont pas obtenues lors d’efforts plus intenses.

L’interprétation des données cardiaques sur la durée

L’analyse des données cardiaques dans le temps révèle des informations précieuses sur votre progression. Au fil des semaines d’entraînement cohérent, vous remarquerez probablement que:

- Votre vitesse augmente pour une même fréquence cardiaque

- Votre FC de récupération s’améliore (retour plus rapide au rythme de repos après l’effort)

- Votre FC au repos diminue, signe d’un cœur plus efficace

Ces observations confirment les adaptations positives de votre système cardiovasculaire. La « dérive cardiaque » (augmentation progressive de la FC pour un effort constant) tend également à diminuer avec l’amélioration de votre condition physique.

Caractéristiques essentielles de l’endurance fondamentale

L’endurance fondamentale se définit par plusieurs attributs distinctifs qui la différencient des autres intensités d’entraînement. Comprendre ces caractéristiques permet d’optimiser son approche et de maximiser les bénéfices.

La conversation comme indicateur fiable

Le fameux « test de la conversation » constitue l’indicateur le plus accessible pour vérifier si vous courez bien en endurance fondamentale. À cette allure, vous devriez être capable de maintenir une discussion fluide sans haleter entre les mots ou les phrases.

Cette capacité reflète un équilibre physiologique où l’apport d’oxygène suffit amplement à couvrir les besoins énergétiques musculaires. L’essoufflement limité indique que vous n’accumulez pas de dette d’oxygène significative, caractéristique des efforts plus intenses.

Les coureurs expérimentés développent une perception fine de cette zone d’effort, reconnaissant instinctivement la sensation d’un rythme durable sur la longueur. Pour les débutants, s’imposer de courir avec un partenaire et maintenir une conversation peut s’avérer l’approche la plus simple pour rester dans la bonne zone d’intensité.

L’oxygénation musculaire optimale

À l’allure d’endurance fondamentale, l’organisme fonctionne principalement en aérobie, utilisant l’oxygène comme vecteur principal de production d’énergie. Ce processus favorise la combustion des graisses tout en préservant les réserves de glycogène.

Physiologiquement, cette intensité modérée provoque des adaptations spécifiques:

- Augmentation du nombre de mitochondries, véritables « centrales énergétiques » cellulaires

- Développement de la densité capillaire autour des fibres musculaires

- Amélioration de l’efficacité du système de transport de l’oxygène

- Augmentation de la capacité à extraire l’oxygène du sang

Ces modifications structurelles et fonctionnelles constituent le fondement de l’amélioration des performances sur le long terme, bien plus que les adaptations obtenues lors d’entraînements intensifs.

La durabilité de l’effort sans épuisement

L’une des caractéristiques déterminantes de l’endurance fondamentale réside dans sa soutenabilité sur de longues périodes sans accumulation excessive de fatigue. Cette qualité permet d’augmenter progressivement le volume d’entraînement sans risque majeur de surentraînement.

À cette intensité, la production d’acide lactique reste minimale, les impacts au sol sont modérés et la sollicitation neuromusculaire demeure raisonnable. L’organisme récupère ainsi rapidement après les séances, permettant d’enchaîner les entraînements avec des délais réduits.

Cette durabilité explique pourquoi les plans d’entraînement sérieux consacrent une large part du volume hebdomadaire à cette intensité, même pour préparer des compétitions rapides comme le 5 ou 10 km.

Et pour savoir calculer sa VMA en montée, vous pouvez allez ici.

Importance cruciale de l’endurance fondamentale pour la progression

L’endurance fondamentale constitue bien plus qu’une simple composante de l’entraînement – elle représente véritablement le fondement sur lequel repose toute la pyramide de performance. Cette base solide conditionne l’efficacité des séances plus spécifiques et intensives.

Le renforcement cardiovasculaire progressif

L’entraînement régulier en endurance fondamentale provoque des adaptations majeures du système cardiovasculaire. Le cœur subit un remodelage bénéfique, principalement caractérisé par l’hypertrophie du ventricule gauche et l’augmentation du volume d’éjection systolique.

Ces modifications anatomiques permettent de pomper davantage de sang à chaque battement, améliorant le débit cardiaque global sans nécessiter d’augmentation proportionnelle de la fréquence. Cette économie d’énergie se traduit par une fréquence cardiaque de repos plus basse et une récupération plus rapide après l’effort.

Au niveau sanguin, l’endurance fondamentale stimule l’augmentation du volume plasmatique et potentiellement de la masse érythrocytaire (globules rouges). Ces adaptations optimisent le transport de l’oxygène vers les muscles actifs et l’évacuation des déchets métaboliques. Voir mon outil pour calculer son endurance fondamentale et fréquence cardiaque ici !

Le développement optimal de la capillarisation musculaire

L’un des effets les plus significatifs de l’entraînement en endurance fondamentale concerne la densification du réseau capillaire autour des fibres musculaires. Cette angiogenèse améliore considérablement les échanges gazeux et nutritionnels au niveau tissulaire.

Les nouvelles ramifications capillaires réduisent la distance de diffusion entre le sang et les cellules musculaires, permettant un apport plus efficace d’oxygène et de substrats énergétiques. Parallèlement, l’évacuation des métabolites acides s’améliore, retardant l’apparition de la fatigue.

Cette capillarisation accrue bénéficie particulièrement aux fibres de type I (lentes), prédominantes dans les efforts d’endurance, mais profite également aux fibres rapides sollicitées lors des accélérations ou du travail en côte.

La protection contre les blessures et le surentraînement

L’approche équilibrée privilégiant l’endurance fondamentale constitue une véritable assurance contre les deux fléaux des coureurs: blessures et surentraînement. Les efforts modérés imposent une contrainte mécanique raisonnable sur l’appareil locomoteur tout en limitant l’accumulation de fatigue centrale.

Les structures tendineuses et articulaires s’adaptent progressivement aux contraintes de la course, développant leur résistance sans subir de stress excessif. Cette progression graduelle permet aux tissus conjonctifs, dont le temps d’adaptation excède celui du système cardiovasculaire, de se renforcer harmonieusement.

Sur le plan hormonal et immunitaire, l’endurance fondamentale préserve l’équilibre, contrairement aux séances intenses qui peuvent perturber la sécrétion de cortisol et compromettre temporairement les défenses immunitaires. Cette stabilité favorise la récupération et limite les risques de blessures liées à la fatigue.

La base nécessaire aux entraînements spécifiques

Paradoxalement, même pour développer des qualités comme la vitesse ou la résistance, une solide base d’endurance fondamentale s’avère indispensable. Elle crée les conditions physiologiques optimales pour supporter et assimiler les séances plus intenses et spécifiques.

Un coureur ayant développé une excellente endurance fondamentale pourra:

- Récupérer plus rapidement entre les répétitions lors des séances fractionnées

- Maintenir une technique de course efficace même en fin d’effort

- Soutenir un volume d’entraînement plus important

- Progresser plus régulièrement avec moins de périodes de stagnation

Les entraîneurs professionnels insistent sur cette séquence: construire d’abord la base aérobie avant d’introduire progressivement le travail spécifique et intensif. Cette approche « pyramidale » maximise les gains de performance tout en minimisant les risques.

=> Découvrez mon logiciel de VMA et d’allure de course par ici !

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.