Ce concept si souvent mal compris, pourtant pierre angulaire de toute évolution significative en course à pied. Amateur de sensations fortes sur les sentiers ou citadin cherchant à améliorer ses performances sur bitume, j’ai longtemps négligé cette approche, privilégiant la vitesse et l’intensité. Quelle erreur monumentale! Depuis que j’ai intégré l’endurance fondamentale à mon arsenal d’entraînement, mes chronos se sont améliorés et, miracle, les blessures ont drastiquement diminué. L’endurance fondamentale représente cette capacité à maintenir un effort prolongé sans essoufflement, sans souffrance musculaire intense. Une allure où votre corps apprend l’efficience énergétique, optimise l’utilisation de l’oxygène et développe un système cardiovasculaire robuste. Courir lentement pour progresser rapidement – paradoxal, n’est-ce pas?

Pourtant, cette contradiction apparente cache une vérité physiologique implacable. Le piège? Nombreux sont ceux qui courent trop vite, même lors des séances censées développer cette fameuse endurance fondamentale. Résultat: un corps surmené, des adaptations physiologiques limitées et une stagnation des performances sur le long terme. Loin d’être une punition ou un retour en arrière, ralentir intelligemment constitue un investissement judicieux dans votre capital athlétique. Les meilleurs coureurs kenyans, ces légendes vivantes capables de performances extraordinaires, consacrent environ 80% de leur volume d’entraînement à des séances d’endurance fondamentale. Ce n’est pas un hasard! Cette approche raisonnée construit les fondations solides sur lesquelles reposeront ensuite les séances plus intenses, les intervalles et ultimement, vos performances en compétition.

Sommaire

- 1 Qu’est-ce que l’endurance fondamentale exactement?

- 2 Comment déterminer votre propre vitesse d’endurance fondamentale?

- 3 Les erreurs courantes à éviter en endurance fondamentale

- 4 Comment intégrer efficacement l’endurance fondamentale dans votre programme

- 5 L’endurance fondamentale à 7 km/h : mythe ou réalité adaptée à votre profil?

- 6 Les sujets tendances

Qu’est-ce que l’endurance fondamentale exactement?

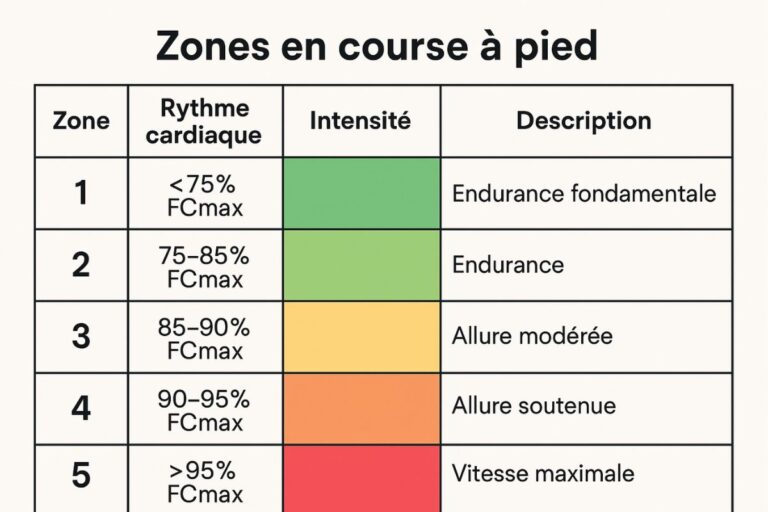

L’endurance fondamentale incarne ce rythme particulier où courir devient presque méditatif. Cette cadence où chaque foulée s’enchaîne sans effort apparent, où votre respiration reste calme, contrôlée, jamais saccadée. Une allure qui permet théoriquement de maintenir l’effort pendant des heures sans effondrement physiologique brutal. Techniquement parlant, nous évoluons ici principalement dans la zone 2 de fréquence cardiaque, cette plage où notre organisme utilise majoritairement les lipides comme carburant principal, épargnant ainsi nos précieuses réserves de glycogène. Un fonctionnement économique, durable, intelligent de notre machinerie biologique.

Les bienfaits insoupçonnés de l’endurance fondamentale

L’endurance fondamentale agit tel un sculpteur patient sur votre système cardiovasculaire. Le cœur développe progressivement sa capacité à propulser davantage de sang à chaque battement, diminuant naturellement votre fréquence cardiaque au repos. Vos capillaires sanguins se multiplient, créant un réseau plus dense pour alimenter vos muscles en oxygène et nutriments. Au niveau cellulaire, les mitochondries – ces minuscules centrales énergétiques présentes dans vos muscles – augmentent tant en nombre qu’en efficacité. La transformation s’opère en profondeur, invisible à l’œil nu mais fondamentale dans l’équation de la performance. Les articulations, tendons et ligaments bénéficient aussi grandement de cette approche mesurée. Contrairement aux séances intensives qui imposent des contraintes mécaniques importantes, l’endurance fondamentale permet une adaptation progressive des structures de soutien, réduisant drastiquement le risque de blessures. L’aspect psychologique mérite également considération. Ces séances plus lentes offrent un espace mental différent, moins focalisé sur la performance immédiate, propice à l’écoute de son corps, au développement de sensations plus fines et à la construction d’une relation durable avec la course à pied.

Pourquoi tant de coureurs négligent-ils ce pilier essentiel?

La société contemporaine valorise l’intensité, l’effort visible, la sueur abondante. Les réseaux sociaux regorgent de séances spectaculaires, d’intervalles brutaux, d’entraînements qui impressionnent. L’endurance fondamentale, par comparaison, semble fade, presque paresseuse. Grande erreur d’appréciation! L’ego constitue souvent un obstacle majeur. Courir lentement peut sembler régressif, surtout face à des coureurs plus rapides. Cette perception erronée pousse nombre d’entre nous à maintenir des allures trop soutenues, compromettant les bénéfices physiologiques recherchés. La méconnaissance des principes fondamentaux de la physiologie de l’effort joue également. Beaucoup ignorent encore que les adaptations les plus significatives pour l’endurance se produisent précisément dans ces zones d’intensité modérée, et non lors des séances à haute intensité qui, bien que nécessaires, doivent rester minoritaires dans un plan d’entraînement équilibré.

En savoir plus sur les zones 2 et 3 en endurance fondamentale ici.

Comment déterminer votre propre vitesse d’endurance fondamentale?

La question cruciale se pose: à quelle vitesse exactement dois-je courir pour rester dans cette zone magique d’endurance fondamentale? La réponse surprend par sa complexité apparente, alors qu’elle repose finalement sur des principes simples mais individualisés. Un élément fondamental à saisir d’emblée: la vitesse d’endurance fondamentale varie considérablement d’un coureur à l’autre. L’erreur commune consiste à vouloir appliquer des standards universels (7km/h, 8km/h, etc.) à des organismes uniques. Votre allure idéale dépend de multiples facteurs: niveau d’entraînement, historique sportif, génétique, morphologie, terrain d’évolution…

Mon expérience personnelle illustre parfaitement cette réalité: ma vitesse d’endurance fondamentale sur plat oscille autour de 11km/h après des années de pratique, tandis qu’un ami débutant peine à maintenir 7km/h sans sortir de sa zone optimale. Aucune hiérarchie ici, simplement des réalités physiologiques différentes! Le contexte environnemental influence également drastiquement cette vitesse. Sur terrain accidenté, en montagne ou par forte chaleur, mon allure d’endurance fondamentale chute parfois à 8km/h, voire moins dans les pentes sévères, alors que mon corps fournit exactement le même effort relatif qu’à 11km/h sur piste plate.

Le test de conversation

Parmi les approches permettant d’identifier votre zone d’endurance fondamentale, le test de conversation reste étonnamment pertinent malgré sa simplicité. Son principe? Si vous pouvez maintenir une conversation fluide, sans halètements entre les phrases, vous évoluez probablement dans votre zone d’endurance fondamentale. Concrètement, essayez de réciter à voix haute un poème, chanter votre chanson préférée ou simplement discuter avec un partenaire d’entraînement. L’incapacité à enchaîner plusieurs phrases sans reprendre votre souffle signale généralement que vous avez dépassé le seuil d’endurance fondamentale pour basculer vers l’endurance active. Cette méthode primitive présente l’avantage considérable de ne nécessiter aucun équipement spécifique. Accessible aux débutants comme aux coureurs expérimentés, elle permet une auto-régulation instantanée de l’effort, particulièrement utile sur terrains variables où la vitesse seule devient un indicateur trompeur. J’applique régulièrement cette technique lors de mes longues sorties dominicales, ajustant mon allure dès que ma capacité à parler se dégrade. Cette vigilance m’a permis d’éviter bien des séances contre-productives où, emporté par l’enthousiasme, j’aurais naturellement accéléré au-delà de ma zone optimale.

La méthode par fréquence cardiaque

Pour les adeptes d’approches plus quantitatives, la fréquence cardiaque offre un paramètre objectif permettant de délimiter avec précision votre zone d’endurance fondamentale. Cette méthode nécessite de connaître votre fréquence cardiaque maximale (FCM) réelle, pas celle estimée par les formules génériques souvent imprécises. L’endurance fondamentale correspond généralement à 65-75% de votre FCM, bien que cette fourchette puisse légèrement varier selon votre profil physiologique personnel. À titre d’exemple, avec une FCM de 190 battements par minute, votre zone d’endurance fondamentale se situerait approximativement entre 124 et 143 pulsations par minute. L’avantage majeur de cette approche réside dans son adaptabilité automatique aux variations de terrain et conditions. Montée raide? Votre rythme cardiaque s’élèvera rapidement, vous incitant à ralentir pour maintenir le même niveau d’effort relatif. Vent de face, chaleur intense ou fatigue accumulée? Votre cardiofréquencemètre vous guidera vers l’ajustement approprié. Les montres connectées modernes facilitent grandement cette méthode, affichant en temps réel votre fréquence cardiaque et vous alertant lorsque vous sortez de la zone prédéfinie. Une technologie que j’utilise quotidiennement pour structurer mes entraînements avec précision, particulièrement lors des sorties longues où la discipline tend naturellement à s’éroder avec la fatigue.

L’approche par VMA

Les coureurs avancés apprécieront l’approche basée sur la Vitesse Maximale Aérobie (VMA), paramètre central de nombreux plans d’entraînement sophistiqués. La VMA représente l’intensité maximale à laquelle votre organisme consomme et utilise l’oxygène, généralement soutenable pendant quelques minutes seulement. L’endurance fondamentale correspond approximativement à 60-65% de votre VMA. Ainsi, un coureur possédant une VMA de 15 km/h trouvera sa zone d’endurance fondamentale entre 9 et 9,75 km/h sur terrain plat et dans des conditions neutres. Cette méthode présente l’avantage considérable de pouvoir structurer l’ensemble de vos séances d’entraînement autour d’un paramètre unique et cohérent. Du fractionné haute intensité (>100% VMA) aux sorties récupération (<60% VMA), chaque séance trouve sa place logique dans un continuum d’intensité. Attention toutefois: la VMA fluctue avec votre niveau de forme et nécessite des tests réguliers pour garantir sa pertinence. J’effectue personnellement un test VMA tous les deux mois environ, généralement le protocole de Billat sur piste, afin d’ajuster finement mes zones d’entraînement.

Pour en savoir plus sur combien de temps faire de l’endurance fondamentale, vous pouvez aller ici.

Les erreurs courantes à éviter en endurance fondamentale

L’endurance fondamentale, concept apparemment simple, recèle pourtant de nombreux pièges où s’engouffrent régulièrement même les coureurs expérimentés. Ces erreurs compromettent non seulement les bénéfices escomptés, mais peuvent également transformer une approche censée être préventive en source potentielle de blessures. Première erreur majeure: courir systématiquement trop vite lors des séances d’endurance fondamentale. Cette tendance quasi universelle trouve ses racines dans notre ego sportif, notre impatience chronique face aux progrès et parfois, une simple méconnaissance des mécanismes physiologiques en jeu. Courir trop rapidement lors de ces séances empêche le développement optimal du système aérobie et surcharge inutilement l’organisme.

J’observe fréquemment ce phénomène lors des sorties clubs dominicales. Théoriquement dédiées à l’endurance fondamentale, ces sessions dégénèrent souvent en compétitions informelles où chacun accélère insidieusement, poussé par l’émulation collective. Résultat: des séances d’endurance active, voire de seuil, masquées sous l’appellation trompeuse d’endurance fondamentale.

L’obsession de la vitesse

La société moderne valorise la performance immédiate, quantifiable, comparable. Les applications de course alimentent cette obsession, classant automatiquement vos sorties, les comparant avec vos précédentes performances ou celles de vos amis. Cette tyrannie du chiffre pousse inconsciemment à accélérer, même lors des séances explicitement dédiées à l’allure lente. Les débutants tombent particulièrement dans ce piège, confondant souvent « entraînement efficace » avec « entraînement difficile ». Une confusion entretenue par certains coachs non qualifiés prônant l’intensité permanente comme seule voie de progression. Erreur fondamentale: les adaptations physiologiques les plus précieuses en endurance nécessitent précisément cette patience que l’endurance fondamentale cultive. Même les coureurs confirmés ne sont pas immunisés contre cette dérive. L’orgueil mal placé, la crainte de paraître « lent » devant d’autres pratiquants ou la simple habitude d’effort soutenu peuvent saborder l’objectif initial. J’ai moi-même longtemps souffert de ce syndrome, incapable psychologiquement de maintenir des allures suffisamment modérées lors de mes séances fondamentales. La solution? Courir parfois seul, sans montre ni application traçant votre parcours. Redécouvrir les sensations pures, l’écoute attentive de votre corps plutôt que l’obéissance aveugle aux données numériques. Ces séances « à l’ancienne » m’ont personnellement réconcilié avec la lenteur constructive de l’endurance fondamentale.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunNégliger l’importance du terrain et des conditions

L’erreur consiste souvent à maintenir obstinément une vitesse cible, indépendamment du contexte environnemental. Terrain, température, vent, altitude – tous ces facteurs influencent drastiquement l’effort relatif fourni à vitesse égale. Une côte à 5% augmente approximativement votre effort de 25% par rapport au plat, rendant mathématiquement impossible le maintien simultané de votre vitesse habituelle et de votre zone cardiaque d’endurance fondamentale. Pourtant, combien de coureurs s’acharnent à maintenir leur rythme habituel en montée, sortant immédiatement de leur zone optimale? J’ai longtemps commis cette erreur lors de mes entraînements en région montagneuse, m’obstinant à maintenir mes 5:30/km quelle que soit la pente. Résultat: des séances censées développer l’endurance fondamentale transformées en travail de seuil, voire d’intensité, compromettant la récupération et le développement aérobie recherché. La solution réside dans l’adaptation constante de votre allure aux conditions, en utilisant idéalement la fréquence cardiaque comme guide plutôt que la vitesse pure. Sur terrain vallonné, votre rythme fluctuera naturellement, ralentissant significativement en montée tout en s’accélérant légèrement en descente, mais toujours dans l’objectif de maintenir un effort cardiovasculaire stable.

L’erreur de régularité

Nombreux sont les coureurs qui considèrent l’endurance fondamentale comme une option, une séance « bonus » lorsque le temps ou l’énergie manquent pour des entraînements plus intenses. Grave erreur de perspective: l’endurance fondamentale constitue la base pyramidale sur laquelle repose l’ensemble de votre développement athlétique. Les plans d’entraînement professionnels accordent généralement 70 à 80% du volume total à l’endurance fondamentale, réservant seulement 20 à 30% aux séances d’intensité plus élevée. Ce ratio, validé par des décennies de recherche en physiologie de l’effort, optimise les adaptations tout en minimisant les risques de blessure et de surentraînement. Mon expérience personnelle confirme cette répartition idéale. Après des années d’acharnement en intensité (50% ou plus de mes séances en seuil ou intervalles), j’ai radicalement changé d’approche, consacrant désormais plus de 75% de mon volume à l’endurance fondamentale. Paradoxalement, mes performances en compétition n’ont jamais été meilleures, et les blessures chroniques qui jalonnaient mon parcours ont pratiquement disparu. La clé réside dans la patience et la confiance dans le processus. L’endurance fondamentale construit lentement mais sûrement les fondations physiologiques qui soutiendront ensuite vos performances de pointe. Négliger cette base revient à construire un gratte-ciel sur des fondations fragiles – impressionnant peut-être temporairement, mais voué à l’effondrement.

Calculez votre endurance fondamentale grâce à mon outil ici.

Comment intégrer efficacement l’endurance fondamentale dans votre programme

L’intégration judicieuse de l’endurance fondamentale transforme radicalement la qualité et l’efficacité d’un plan d’entraînement. Loin d’être un simple ajout cosmétique, elle constitue l’ossature même sur laquelle viendront se greffer les séances plus spécifiques et intensives. Voici comment orchestrer intelligemment cette composante essentielle. Première recommandation cruciale: accordez une place prépondérante à l’endurance fondamentale dans votre planification hebdomadaire. Concrètement, sur six séances hebdomadaires, quatre devraient idéalement se dérouler intégralement en endurance fondamentale. Cette proportion peut surprendre, surtout pour les adeptes d’approches plus intensives, mais elle reflète les pratiques observées chez les athlètes d’élite mondiaux. Ma transition personnelle vers ce modèle ne s’est pas faite sans résistance. Habitué aux séances systématiquement intenses, j’ai initialement perçu cette prédominance de l’endurance fondamentale comme une régression. Les premières semaines, mon ego sportif souffrait de ces allures modérées. Puis progressivement, les adaptations physiologiques sont apparues: récupération améliorée, fatigue chronique dissipée, plaisir retrouvé dans la course…

La séance longue

Parmi toutes les séances d’endurance fondamentale, la sortie longue hebdomadaire occupe une place particulière, presque sacrée. Cette séance unique développe des adaptations physiologiques spécifiques inaccessibles aux entraînements plus courts, même réalisés à intensité identique. Idéalement positionnée en fin de semaine (généralement dimanche), cette sortie longue devrait représenter environ 25-30% de votre kilométrage hebdomadaire total. Pour un coureur totalisant 50km par semaine, cela correspond à une sortie de 12-15km minimum, intégralement réalisée en endurance fondamentale. L’erreur classique consiste à accélérer progressivement durant cette sortie longue, terminant souvent à des allures proches du seuil. Cette dérive compromet l’objectif premier de la séance: l’adaptation prolongée à l’effort aérobie strict.

Disciplinez-vous à maintenir une intensité constante, quitte à ralentir légèrement dans les derniers kilomètres pour compenser la fatigue accumulée. J’ai personnellement adopté une approche radicale pour mes sorties longues: je laisse délibérément ma montre à la maison, me fiant uniquement à mes sensations et au test de conversation. Cette déconnexion technologique volontaire m’a permis de retrouver l’essence même de l’endurance fondamentale: un effort confortable, presque méditatif, développant patiemment les qualités aérobies sans pression chronométrique.

Les séances de récupération

Question épineuse que celle des séances de récupération: doivent-elles se dérouler en endurance fondamentale stricte ou à une intensité encore moindre? La littérature scientifique suggère une approche nuancée. Les véritables séances de récupération active devraient généralement se situer légèrement en-dessous de votre zone d’endurance fondamentale, typiquement entre 50 et 60% de votre FCM ou 50-55% de votre VMA. Cette intensité, parfois qualifiée d’endurance lente ou récupération active, maximise la circulation sanguine tout en minimisant le stress physiologique additionnel. Concrètement, si votre endurance fondamentale se situe autour de 70% FCM, vos séances de récupération devraient idéalement se dérouler autour de 60% FCM, soit une différence perceptible d’intensité. Cette distinction fine mais significative optimise le processus de surcompensation après des séances intensives. J’alterne personnellement entre deux types de récupération: des séances d’endurance très lente (environ 55% FCM) après les séances particulièrement éprouvantes (intervalles, compétitions) et des séances d’endurance fondamentale classique (65-70% FCM) après des charges modérées. Cette flexibilité permet d’adapter précisément la récupération à la fatigue réellement accumulée.

La progression du volume en endurance fondamentale

L’augmentation progressive du volume d’endurance fondamentale constitue un levier puissant de progression, souvent sous-exploité par les coureurs focalisés sur l’intensité. Accroître méthodiquement votre kilométrage hebdomadaire en endurance fondamentale stimule des adaptations profondes et durables sans surcharger excessivement l’organisme. La règle d’or largement acceptée limite cette augmentation à 10% maximum par semaine, avec une semaine de consolidation (volume stable ou légèrement réduit) toutes les 3-4 semaines. Cette prudence permet aux structures de soutien (tendons, ligaments, os) de s’adapter au volume croissant, prévenant efficacement les blessures de surcharge. Mon expérience personnelle confirme la pertinence de cette approche graduelle. Après une blessure majeure m’ayant éloigné plusieurs mois des sentiers, j’ai rebâti patiemment mon volume en endurance fondamentale, partant de 20km hebdomadaires pour atteindre progressivement 80km, sur une période de six mois. Cette patience a non seulement prévenu la récidive mais a également construit une base aérobie exceptionnellement solide pour mes performances ultérieures. L’erreur fréquente consiste à augmenter simultanément volume et intensité, surchargeant l’organisme au-delà de ses capacités d’adaptation. Sagesse cardinale: lorsque vous augmentez significativement votre volume d’endurance fondamentale, réduisez temporairement l’intensité ou la fréquence de vos séances plus exigeantes. Cette balance préserve l’équilibre délicat entre stimulus d’entraînement et récupération.

L’endurance fondamentale à 7 km/h : mythe ou réalité adaptée à votre profil?

La question revient constamment dans les discussions entre coureurs, sur les forums spécialisés et lors des sorties club : « 7 km/h est-ce une bonne vitesse pour l’endurance fondamentale? » Répondre par un simple oui ou non serait profondément réducteur et potentiellement trompeur. La vérité, nuancée et personnalisée, mérite qu’on s’y attarde avec précision. Les 7 km/h représentent approximativement 8:30 au kilomètre, une allure qui peut sembler très lente pour certains coureurs expérimentés mais parfaitement adaptée, voire challengeante, pour un débutant ou une personne en reprise après blessure. L’efficacité d’une allure d’endurance fondamentale ne se mesure pas à sa valeur absolue, mais à son adéquation avec votre condition physiologique actuelle. L’erreur fondamentale consiste à considérer cette vitesse comme une référence universelle. Deux coureurs évoluant à 7 km/h peuvent se trouver dans des zones d’effort radicalement différentes – l’un en pleine aisance respiratoire réalisant un véritable travail d’endurance fondamentale, l’autre au bord de l’essoufflement dépassant largement la zone visée.

Mon parcours personnel illustre parfaitement cette relativité. Lors de mes débuts en course à pied, 7 km/h représentait effectivement mon allure d’endurance fondamentale idéale, celle où je pouvais maintenir une conversation fluide tout en développant mes capacités aérobies. Aujourd’hui, cette même vitesse correspondrait davantage à une marche sportive qu’à ma zone d’endurance fondamentale, située plutôt autour de 10-11 km/h après des années de pratique régulière.

Pour les débutants

Pour un coureur novice ou en phase de reprise, 7 km/h peut constituer l’allure idéale d’endurance fondamentale. Cette vitesse permet généralement aux débutants de maintenir l’effort sans accumulation excessive d’acide lactique tout en stimulant suffisamment le système cardiovasculaire pour déclencher les adaptations recherchées. Les premiers mois de pratique exigent une patience particulière et une acceptation de ces allures modestes. Le débutant construisant ses bases d’endurance à 7 km/h pose les fondations solides qui supporteront ensuite sa progression vers des vitesses plus élevées, sans brûler les étapes essentielles du développement physiologique. J’observe régulièrement ce phénomène lors des initiations que j’encadre : les nouveaux coureurs résistent initialement à cette lenteur imposée, puis découvrent avec étonnement qu’ils peinent parfois à maintenir ces 7 km/h sur des distances croissantes tout en respectant les critères d’endurance fondamentale (aisance respiratoire, capacité à converser). La progression naturelle fera évoluer cette vitesse d’endurance fondamentale, généralement assez rapidement chez les débutants. Un néophyte démarrant à 7 km/h pourra voir son allure d’endurance fondamentale grimper à 8 ou 9 km/h en quelques mois de pratique régulière, sans modification de sa zone d’effort relative – simplement par adaptation physiologique positive.

Pour les coureurs intermédiaires

Le coureur intermédiaire, pratiquant régulièrement depuis plusieurs mois voire quelques années, trouvera généralement que 7 km/h représente une allure trop lente pour solliciter efficacement sa zone d’endurance fondamentale. Pour ce profil, cette vitesse correspond souvent davantage à une marche rapide ou un footing de récupération très lent. Une étude menée auprès de coureurs amateurs réguliers (3-4 séances hebdomadaires depuis plus d’un an) révèle que leur zone d’endurance fondamentale se situe typiquement entre 9 et 11 km/h pour les hommes, 8 et 10 km/h pour les femmes, avec bien entendu des variations individuelles significatives. S’obstiner à maintenir 7 km/h à ce stade pourrait sous-stimuler le système cardiovasculaire, limitant les bénéfices recherchés. Ma propre expérience confirme cette évolution naturelle. Après deux années de pratique régulière, mes séances d’endurance fondamentale se déroulaient autour de 9,5 km/h, rendant les 7 km/h initiaux clairement insuffisants pour maintenir mon rythme cardiaque dans la zone cible (65-75% FCM). Le coureur intermédiaire doit accepter cette progression naturelle de son allure d’endurance fondamentale comme un signe positif d’adaptation, tout en restant vigilant à ne pas basculer dans l’excès inverse : courir trop vite et transformer insidieusement ses séances d’endurance fondamentale en entraînements d’endurance active ou de seuil. Voici les chaussures Hoka que j’utilise pour faire mon seuil !

Pour les coureurs expérimentés

Le coureur chevronné, avec plusieurs années de pratique régulière derrière lui, verra généralement sa zone d’endurance fondamentale se situer nettement au-dessus des 7 km/h. Pour ce profil, s’astreindre à cette allure relèverait d’une récupération active très légère plutôt que d’un véritable travail d’endurance fondamentale. Les données recueillies auprès de coureurs expérimentés (pratique régulière depuis 5+ années) montrent que leur zone d’endurance fondamentale se situe généralement entre 11 et 14 km/h, parfois davantage pour les athlètes très entraînés.

À ce niveau, courir à 7 km/h ne sollicite plus suffisamment le système cardiovasculaire pour stimuler les adaptations aérobies recherchées. Cette réalité physiologique explique pourquoi certains coureurs aguerris alternent marche et course lors de leurs sorties avec débutants – leur système cardiovasculaire peine à atteindre la zone d’endurance fondamentale à des allures aussi modestes, rendant l’exercice peu productif en termes d’adaptation physiologique. J’ai personnellement fait cette expérience lors d’une longue convalescence suite à une fracture de fatigue. Après six mois d’arrêt complet, j’ai dû temporairement revenir à des allures proches de 7-8 km/h pour respecter ma zone d’endurance fondamentale, avant de retrouver progressivement mes vitesses habituelles. Cette expérience m’a rappelé la relativité fondamentale de ces paramètres.

Les circonstances où 7 km/h devient pertinent pour tous

Certaines situations spécifiques justifient pleinement cette allure de 7 km/h, indépendamment de votre niveau d’expérience. Le contexte environnemental peut radicalement transformer l’effort relatif fourni à vitesse constante, rendant parfois cette allure modeste parfaitement adaptée même pour des coureurs confirmés. En montagne, face à des dénivelés significatifs (>10-15%), même le coureur expérimenté verra son allure d’endurance fondamentale chuter drastiquement, parfois jusqu’à 6-7 km/h dans les pentes les plus sévères. Le dénivelé recalibre entièrement les vitesses de référence, l’effort cardiovasculaire pouvant doubler à vitesse égale sur forte pente. Les conditions climatiques extrêmes imposent également une révision de ces allures. Par forte chaleur (>30°C) ou humidité élevée (>80%), le corps consacre une part significative de son énergie à la thermorégulation, augmentant la perception d’effort et la sollicitation cardiaque à vitesse constante. Dans ces conditions, ralentir jusqu’à 7 km/h peut devenir nécessaire pour maintenir l’effort dans la zone d’endurance fondamentale ciblée. La fatigue accumulée constitue un autre facteur déterminant. En fin de semaine chargée ou lendemain de séance intensive, votre allure d’endurance fondamentale peut temporairement diminuer de 10-20%, ramenant potentiellement des coureurs intermédiaires ou expérimentés vers cette référence de 7 km/h pour maintenir l’effort dans la zone physiologique appropriée.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.