Le marathon, cette épreuve mythique de 42,195 km, fascine et attire chaque année des milliers de coureurs. Entre défi personnel et quête de performance, nombreux sont ceux qui se demandent combien de ces épreuves il est raisonnable d’enchaîner sur une année sans compromettre sa santé. Alors qu’on voit certains athlètes enchaîner plus d’une dizaine de marathons par an, est-ce vraiment une approche à suivre ? Plongeons dans cette question essentielle pour tout coureur de fond soucieux de préserver son corps sur le long terme.

Sommaire

| Aspect | Recommandation | Détails |

|---|---|---|

| Nombre optimal de marathons par an | 2 à 3 | Idéalement répartis entre printemps et automne pour respecter les cycles de récupération et préparation |

| Temps de récupération après un marathon | 3 semaines minimum | 1 semaine de repos quasi-complet, puis 2 semaines de reprise progressive avant d’entamer une nouvelle préparation |

| Durée idéale de préparation | 3 à 4 mois | Pour un coureur régulier, incluant phases de construction, spécifique et d’affûtage |

| Maximum raisonnable | 5 à 6 marathons par an | Nécessite d’alterner les objectifs de performance et de plaisir, avec récupération adaptée |

| Signes d’épuisement à surveiller | Multiples indicateurs | Fatigue persistante, troubles du sommeil, baisse de performance malgré l’entraînement, perte de motivation |

| Alternatives recommandées | Semi-marathons, trails courts | Permettent de participer à plus d’événements avec moins d’impact physiologique |

Le marathon, cette épreuve mythique de 42,195 km, fascine et attire chaque année des milliers de coureurs. Entre défi personnel et quête de performance, nombreux sont ceux qui se demandent combien de ces épreuves il est raisonnable d’enchaîner sur une année sans compromettre sa santé. Alors qu’on voit certains athlètes enchaîner plus d’une dizaine de marathons par an, est-ce vraiment une approche à suivre ? Plongeons dans cette question essentielle pour tout coureur de fond soucieux de préserver son corps sur le long terme.

Le temps de récupération nécessaire après un marathon

Un marathon n’est pas une simple course, mais un effort considérable qui sollicite l’organisme dans ses retranchements. La récupération post-marathon représente une phase cruciale trop souvent négligée par les coureurs pressés de reprendre l’entraînement. Les études physiologiques démontrent que le corps subit des micro-traumatismes musculaires, une fatigue hormonale et une baisse immunitaire temporaire après ces 42 kilomètres d’effort intense.

La phase de récupération immédiate

La première semaine suivant un marathon constitue ce qu’on appelle la phase aiguë de récupération. Durant cette période, l’organisme travaille intensément à réparer les tissus musculaires endommagés et à reconstituer ses réserves énergétiques. Les sensations de courbatures, de jambes lourdes ou même de « jambes en coton » témoignent de ce travail interne. Pendant ces 7 premiers jours, privilégiez le repos complet ou quelques sorties très légères en endurance fondamentale, à un rythme vraiment confortable où la conversation reste aisée.

L’euphorie post-marathon peut jouer des tours. Ce sentiment d’accomplissement, associé à l’adrénaline résiduelle, pousse parfois à reprendre trop rapidement. Erreur classique : vouloir enchaîner sur des séances de fractionné dès la semaine suivante. Les médecins du sport sont unanimes : cette précipitation risque de provoquer un effet rebond quelques semaines plus tard, avec une fatigue décuplée et parfois l’apparition de blessures.

Les trois semaines indispensables

La science du sport indique qu’il faut au minimum trois semaines complètes avant d’envisager sereinement le début d’une nouvelle préparation marathon. Ce délai permet la cicatrisation complète des fibres musculaires, la reconstitution des stocks de glycogène et un retour à l’équilibre hormonal.

La deuxième semaine post-marathon peut intégrer quelques foulées plus dynamiques, mais sans structuration précise ni objectif de performance. La troisième semaine marque généralement le retour progressif à des séances plus spécifiques, tout en restant vigilant aux signaux envoyés par le corps. Un jour de fatigue inhabituelle ou une sensibilité ligamentaire doivent conduire à ralentir le processus.

L’âge, l’expérience et l’intensité de l’effort fourni pendant le marathon modifient cette équation. Un marathonien confirmé de 30 ans ayant couru « tranquillement » récupérera plus vite qu’un débutant de 45 ans ayant cherché à battre son record personnel. L’écoute de son corps reste le meilleur indicateur pour adapter cette période de récupération.

Les signes d’une récupération insuffisante

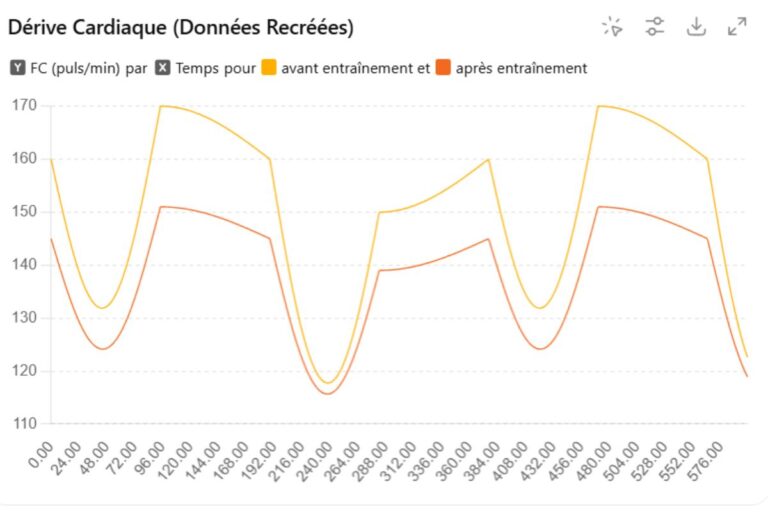

Comment savoir si la récupération est complète ? Plusieurs indicateurs fiables existent. La fréquence cardiaque au repos constitue un baromètre précieux : si elle demeure supérieure de 5 à 10 battements à votre normale habituelle plusieurs jours après avoir repris l’entraînement, c’est que la récupération n’est pas achevée. Voir votre fréquence cardiaque sur marathon ici.

La qualité du sommeil offre un autre indicateur pertinent. Un sommeil perturbé, associé à une irritabilité inhabituelle ou des difficultés de concentration, suggère un organisme encore en phase de récupération. De même, une performance anormalement faible lors des premières séances de reprise ou une sensation de « jambes lourdes » persistante doivent inciter à la prudence.

Les analyses sanguines peuvent révéler une élévation des marqueurs inflammatoires ou un déséquilibre hormonal jusqu’à trois semaines après l’épreuve, même chez les athlètes d’élite. La récupération ne se limite pas à l’absence de douleurs mais englobe un retour complet à l’homéostasie physiologique.

Voir les meilleures chaussures de chez Hoka pour faire son marathon ici.

La durée optimale d’une préparation marathon

Après la récupération vient le temps de la préparation pour un nouveau défi. Une préparation marathon efficace s’étend idéalement sur une période de 12 à 16 semaines pour un coureur expérimenté. Cette durée permet de construire progressivement le volume et l’intensité nécessaires sans précipitation, facteur clé pour limiter les risques de blessures.

Le cycle idéal de 3-4 mois pour les coureurs réguliers

Pour un coureur déjà habitué à des distances longues et maintenant une base d’endurance régulière, trois à quatre mois représentent l’équilibre parfait. Cette période intègre idéalement une phase de construction (4-6 semaines), une phase spécifique (4-6 semaines) et une phase d’affûtage (2-3 semaines).

La phase de construction développe les capacités aérobies fondamentales et renforce les structures musculo-tendineuses. La phase spécifique intensifie le travail aux allures marathon et supérieures, développant l’économie de course. L’affûtage, souvent mal maîtrisé, vise à réduire la fatigue accumulée tout en maintenant les adaptations physiologiques acquises.

Les plans d’entraînement des marathons majeurs comme Boston, New York ou Paris s’articulent autour de cette structure temporelle, fruit de décennies d’expérience et de recherche en physiologie de l’effort. Les coachs de haut niveau comme Jack Daniels ou Pete Pfitzinger ont validé ces cycles dans leurs ouvrages de référence.

L’adaptation selon les profils et objectifs

Un débutant complet devra envisager une préparation plus longue, parfois jusqu’à six mois, pour permettre une adaptation progressive des systèmes cardiovasculaire et musculo-squelettique. À l’inverse, un coureur de haut niveau peut parfois se contenter de dix semaines s’il maintient une base d’entraînement substantielle toute l’année.

L’objectif chronométrique influence considérablement la structure et la durée de la préparation. Viser un marathon en moins de 3 heures exige une densité d’entraînement supérieure, avec davantage de séances spécifiques que pour terminer en 4h30. De même, un premier marathon nécessite une approche différente d’une tentative de record personnel.

Le kilométrage hebdomadaire progresse idéalement de manière ondulante, avec une semaine plus légère toutes les trois ou quatre semaines. Cette périodisation permet d’équilibrer charge et récupération. Les coureurs élites peuvent atteindre 150-160 km par semaine, quand un amateur visant 3h30-4h se contentera généralement de 60-80 km.

Les périodes de repos stratégiques

Une préparation marathon intelligente intègre des périodes de récupération planifiées. Les micro-cycles de trois semaines de charge progressive suivies d’une semaine de décharge représentent une structure éprouvée. Ces paliers préviennent l’accumulation excessive de fatigue et permettent l’assimilation des charges d’entraînement.

Les semaines de décharge ne signifient pas arrêt complet mais réduction du volume (généralement de 30-40%) et de l’intensité. Elles constituent un moment privilégié pour évaluer les progrès réalisés et ajuster la suite du programme si nécessaire.

La science du sport a démontré que les adaptations physiologiques (augmentation de la densité mitochondriale, amélioration de la capillarisation musculaire, optimisation enzymatique) surviennent principalement durant ces phases de récupération relative, et non pendant l’effort lui-même. Négliger ces plages de récupération compromet paradoxalement les gains de performance.

Voir les chaussures pour faire un marathon en 3H30 ici.

Le nombre raisonnable de marathons annuels

Après avoir examiné les temps de récupération et de préparation, faisons les calculs. Pour la majorité des coureurs, deux à trois marathons par an représentent l’équilibre optimal entre passion et préservation physique. Cette fréquence permet d’accorder à chaque épreuve l’attention qu’elle mérite tout en préservant l’intégrité physique sur le long terme.

Le calendrier idéal : le rythme printemps-automne

L’analyse des performances des coureurs amateurs sur plusieurs années révèle un schéma efficace : un marathon de printemps (mars-avril-mai) suivi d’un marathon d’automne (septembre-octobre-novembre). Cette répartition offre plusieurs avantages significatifs.

D’abord, ce rythme s’accorde parfaitement avec les conditions climatiques dans l’hémisphère nord. Les températures modérées du printemps et de l’automne facilitent tant la préparation que la performance le jour J. L’été, souvent trop chaud pour les longues sorties, devient une période de transition et de travail complémentaire (renforcement musculaire, travail technique, etc.).

Cette alternance crée naturellement des cycles annuels équilibrés. Après le marathon de printemps, juin offre une récupération active avant de reprendre progressivement en juillet-août pour préparer l’échéance automnale. Décembre-janvier deviennent alors une période de repos relatif et de travail foncier avant d’entamer la préparation spécifique pour le printemps suivant.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunLes grandes classiques mondiales s’inscrivent dans ce calendrier : Paris, Londres, Boston au printemps ; Berlin, Chicago, New York en automne. Cette configuration permet également de varier les objectifs : par exemple, viser une performance chronométrique au printemps et privilégier le plaisir sur un parcours spectaculaire à l’automne.

Les risques d’un enchaînement trop rapide

Certains coureurs, emportés par l’enthousiasme ou poussés par le « challenge », tentent d’aligner les marathons à un rythme soutenu. Les recherches en médecine sportive pointent plusieurs risques associés à cette pratique.

Le premier danger concerne les structures ostéo-articulaires. Les impacts répétés du marathon (environ 42.000 foulées) génèrent des micro-traumatismes qui, sans récupération adéquate, peuvent évoluer vers des blessures plus sérieuses : fractures de fatigue, tendinopathies chroniques ou syndromes de surmenage articulaire.

Le système immunitaire souffre également d’un enchaînement trop rapide. Les études montrent une baisse significative des défenses immunitaires dans les semaines suivant un marathon, augmentant la vulnérabilité aux infections. Un coureur enchaînant les marathons navigue constamment dans cette zone de fragilité immunitaire.

L’aspect hormonal mérite attention. La répétition d’efforts d’endurance extrêmes peut perturber l’équilibre hormonal, particulièrement les niveaux de cortisol et de testostérone. Ces déséquilibres impactent non seulement la performance mais aussi la santé générale, la qualité du sommeil et même la santé mentale.

Les alternatives pour les passionnés insatiables

Pour ceux que la distance marathon fascine mais qui souhaitent préserver leur santé, plusieurs alternatives existent. Le semi-marathon offre un excellent compromis, permettant de goûter à l’ambiance des grandes courses tout en limitant l’impact physiologique. Quatre à six semi-marathons annuels paraissent raisonnables pour un coureur expérimenté.

Les trails courts (20-30km) constituent une autre option intéressante. La nature variée des terrains sollicite différemment la musculature et réduit l’impact répétitif sur les articulations. De plus, l’environnement naturel apporte une dimension supplémentaire à l’expérience de course.

Le concept de « B races » gagne en popularité dans le monde de l’endurance. Il s’agit de participer à certaines courses sans objectif de performance, en les intégrant comme entraînements longs dans la préparation d’un objectif principal. Cette approche permet de profiter de l’ambiance des événements tout en restant fidèle à une planification raisonnable.

Certains coureurs optent également pour le découpage de leur saison en « blocs » distincts, en alternant focus sur le marathon, sur les distances plus courtes (5-10km) puis sur le trail. Cette périodisation annuelle maintient la motivation tout en sollicitant différentes filières énergétiques et groupes musculaires.

Pour découvrir les marathons les plus rapides de France, c’est juste ici !

Signes d’alerte d’épuisement à surveiller

Même avec une planification judicieuse, le risque de surmenage existe. Connaître les signaux d’alarme constitue une compétence essentielle pour tout marathonien. Le surentraînement ne survient pas brutalement mais s’installe progressivement, rendant sa détection précoce cruciale.

Les manifestations physiques du surentraînement

Le corps envoie plusieurs signaux lorsqu’il atteint ses limites. Une fatigue persistante malgré un sommeil suffisant représente souvent le premier indicateur. Cette lassitude diffère de la fatigue normale post-entraînement par sa persistance matinale et sa résistance aux jours de repos.

Les perturbations du sommeil constituent un autre signal d’alerte majeur. Paradoxalement, malgré la fatigue accumulée, le surentraînement provoque souvent des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes fréquents ou un sommeil non réparateur. Ce cercle vicieux amplifie la fatigue et retarde la récupération.

Les variations anormales de la fréquence cardiaque fournissent des indicateurs objectifs précieux. Une élévation du pouls au repos de plus de 10% sur plusieurs jours, une récupération cardiaque ralentie après l’effort ou une incapacité à atteindre sa fréquence cardiaque maximale habituelle durant les séances intenses doivent alerter.

Les troubles digestifs récurrents (perte d’appétit, nausées, troubles intestinaux), les céphalées fréquentes ou l’apparition de petites infections à répétition (rhumes, aphtes, herpès) témoignent également d’un système immunitaire affaibli par un volume d’entraînement excessif.

Les signes psychologiques et motivationnels

La dimension mentale du surentraînement reste souvent négligée. La perte de motivation pour des séances habituellement appréciées constitue un signal psychologique majeur. Quand l’entraînement devient systématiquement une corvée, que la montre ou les statistiques deviennent obsessionnelles, le plaisir fondamental de courir s’estompe.

L’irritabilité croissante, les sautes d’humeur inexpliquées ou une sensibilité émotionnelle inhabituelle peuvent également révéler un état de surmenage. L’entourage remarque souvent ces changements comportementaux avant même que le coureur n’en prenne conscience.

La diminution de la concentration dans les activités quotidiennes, professionnelles ou personnelles, accompagne fréquemment le surmenage sportif. Ce « brouillard mental » témoigne d’un déséquilibre neurobiologique plus global que les simples courbatures musculaires.

Les troubles anxieux ou dépressifs représentent les manifestations les plus sévères du surentraînement prolongé. Des études ont établi des liens entre surmenage chronique et dérèglements neuroendocriniens similaires à certains états dépressifs. L’équilibre entre performance et santé mentale mérite toute l’attention du coureur ambitieux.

La régression paradoxale des performances

Le symptôme ultime du surentraînement réside dans la baisse des performances malgré un volume d’entraînement maintenu ou augmenté. Cette stagnation ou régression constitue l’expression concrète du déséquilibre entre charge d’entraînement et capacité de récupération.

Concrètement, les allures habituellement maîtrisées deviennent pénibles, les sensations s’alourdissent et les temps de référence s’éloignent. Cette spirale négative pousse parfois à intensifier encore l’entraînement, aggravant la situation au lieu de la résoudre.

Les tests de terrain simples comme le test de Ruffier-Dickson ou l’analyse de la variabilité cardiaque (HRV) permettent de quantifier objectivement cette fatigue accumulée. Des applications smartphone dédiées facilitent aujourd’hui ce suivi quotidien.

Le phénomène touche toutes les filières énergétiques : détérioration des performances en endurance fondamentale comme en fractionné intense. Les coureurs rapportent souvent une sensation de « jambes en plomb » dès les premiers kilomètres, même après plusieurs jours de repos relatif.

L’importance d’un suivi médical approprié

Face à des signes persistants de surentraînement, consulter un médecin du sport devient indispensable. Le surmenage avancé, parfois appelé syndrome de « dépassement », peut avoir des conséquences durables sur la santé s’il n’est pas pris en charge adéquatement.

Un bilan sanguin complet incluant hémogramme, marqueurs inflammatoires, statut hormonal et paramètres ferritiniques permet d’objectiver la situation. Certains médecins spécialisés proposent également des tests d’effort avec mesure des échanges gazeux pour évaluer précisément l’impact sur les capacités physiologiques.

La pluridisciplinarité s’avère souvent nécessaire, associant médecin, kinésithérapeute, nutritionniste et parfois psychologue du sport. Cette approche globale traite non seulement les symptômes mais aussi les causes profondes du surmenage.

La prescription médicale peut inclure un arrêt complet temporaire de la course à pied, particulièrement difficile à accepter pour les passionnés. Pourtant, cette pause forcée, bien qu’inconfortable, reste souvent le seul moyen de briser le cycle du surentraînement et de permettre une reprise pérenne.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.