Le kilomètre 34 de la SaintéLyon ne ressemble à aucun autre. Ce n’est pas la montée la plus raide du parcours, ni la descente la plus technique. Ce n’est même pas le passage le plus froid ou le plus boueux. Pourtant, c’est là que des centaines de coureurs abandonnent chaque année. Pas parce que leurs jambes lâchent, mais parce que leur tête flanche.

Sainte-Catherine, c’est un ravitaillement un peu douloureux. Et surtout, juste devant, des bus de rapatriement. Moteur tournant, chauffage allumé, portes ouvertes. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là pour tester votre détermination, pour mesurer la solidité de votre mental, pour vous offrir une porte de sortie au moment précis où vous commencez à douter.

Ne les regardez pas. Surtout, ne les regardez pas.

Voir la liste des favoris pour l’édition 2025 de la Sainté Lyon ici !

Sommaire

- 1 Sainte-Catherine : le vrai mur de la SaintéLyon

- 2 Ces bus n’existent que pour une chose : vous faire douter

- 3 La stratégie pour traverser Sainte-Catherine sans flancher

- 4 Pourquoi Sainte-Catherine plus que les autres ravitaillements ?

- 5 Ce qui se passe quand vous passez Sainte-Catherine

- 6 Les sujets tendances

Sainte-Catherine : le vrai mur de la SaintéLyon

Sur un marathon, on parle du mur du trentième kilomètre. Sur un ultra-trail alpin, on évoque la descente qui tue les quadriceps ou la montée interminable qui anéantit le moral. À la SaintéLyon, le mur n’est ni physique ni géographique. C’est un état mental qui s’installe précisément au kilomètre 34, à Sainte-Catherine.

Un emplacement stratégiquement redoutable

Le ravitaillement de Sainte-Catherine tombe pile au mauvais moment. Vous avez déjà enchaîné Saint-Christo au kilomètre 19, puis une quinzaine de kilomètres dans la nuit qui s’épaissit. L’euphorie du départ s’est dissipée depuis longtemps. Le peloton s’est étiré, chacun a retrouvé sa solitude nocturne, et la fatigue commence à s’installer insidieusement.

Ce n’est pas encore le chaos total, mais ce n’est plus la fraîcheur des premiers kilomètres. Les premières erreurs tactiques commencent à se payer. Ceux qui sont partis trop vite sentent leurs cuisses durcir. Ceux qui n’ont pas assez mangé sentent le coup de barre arriver. Ceux qui ont sous-estimé le froid sentent leurs doigts s’engourdir malgré les gants.

Un confort qui devient un piège

Le contraste thermique frappe immédiatement. Vous sortez d’une heure ou deux dans la nuit glacée, et vous pénétrez dans une chaleur artificielle qui engourdit instantanément votre vigilance. Vos muscles se relâchent, votre cerveau ralentit, vos défenses mentales baissent.

Il y a des tables, des chaises. Des bénévoles bienveillants qui vous proposent du café chaud, de la soupe fumante. D’autres coureurs assis, en train de refaire leurs lacets, de consulter leur téléphone, de débattre avec leur binôme sur la suite à donner. Chaque seconde passée dans cette atmosphère augmente le risque d’abandon.

Car dehors, à quelques mètres, les bus attendent. Vous ne pouvez pas les rater. Ils sont là, alignés, éclairés, chauffés. Leurs portes restent ouvertes. Vous entendez peut-être le ronronnement du moteur. Vous voyez d’autres coureurs y monter, soulagés, libérés de l’effort à venir.

Ces bus n’existent que pour une chose : vous faire douter

L’organisation de la SaintéLyon ne place pas ces bus à Sainte-Catherine par sadisme. Ils remplissent une fonction logistique évidente : rapatrier les coureurs qui abandonnent, blessés ou simplement incapables de continuer. Mais dans votre tête épuisée, ils prennent une dimension différente.

La matérialisation de l’abandon

Ces bus incarnent la tentation. Ils sont la preuve physique qu’il existe une alternative à la souffrance qui vous attend encore pendant des heures. Vous êtes crevé, vous avez froid, vous commencez à vous demander pourquoi vous faites ça. Et là, on vous montre une sortie de secours, confortable, immédiate, accessible.

Ce n’est pas un piège volontaire. C’est pire que ça : c’est un piège logique. Votre cerveau rationalise instantanément : « Tu as déjà fait 34 kilomètres, c’est déjà bien. Pourquoi continuer à souffrir alors qu’un bus chauffé peut te ramener à Lyon en une heure ? »

Cette logique est implacable. Elle s’appuie sur votre fatigue, sur votre inconfort, sur vos doutes préexistants. Si vous n’avez pas préparé mentalement ce moment précis, vous êtes vulnérable.

Le pouvoir de la suggestion collective

Le danger augmente exponentiellement quand vous voyez d’autres coureurs abandonner. Chaque abandon que vous observez valide inconsciemment l’option de l’arrêt. « Si lui abandonne, pourquoi pas moi ? Il avait l’air mieux préparé que moi. » « Si elle s’arrête, c’est peut-être que continuer n’a pas de sens. »

Les phrases que vous entendez deviennent toxiques : « Moi j’arrête ici, c’est déjà bien. » « J’ai trop mal aux genoux, je vais pas me bousiller pour une course. » « On a déjà fait la moitié, c’est honorable. »

Ces mots ne vous concernent pas. Ils concernent d’autres coureurs, dans d’autres situations, avec d’autres objectifs. Mais dans votre état de vulnérabilité, ils résonnent comme des vérités universelles applicables à votre propre cas.

La stratégie pour traverser Sainte-Catherine sans flancher

Passer Sainte-Catherine victorieusement ne relève pas du courage ou de la motivation. Cela relève de la programmation mentale. Vous devez avoir visualisé ce moment, préparé votre protocole, automatisé vos actions.

Entrer avec un plan d’exécution précis

Avant même d’arriver à Sainte-Catherine, vous savez exactement ce que vous allez y faire. Pas « à peu près », pas « on verra selon les sensations ». Exactement. Votre protocole doit être clair :

- Je remplis ma gourde (ou pas)

- Je mange telle chose précise (banane, barre, gel)

- Je bois un demi-gobelet de bouillon

- Je vérifie que ma frontale fonctionne

- Je repars

Temps total prévu : trois minutes maximum. Pas cinq, pas sept. Trois minutes. Au-delà, vous entrez dans la zone dangereuse où le doute peut s’installer.

Ne pas s’asseoir, ne pas consulter son téléphone

Ces deux actions anodines constituent des déclencheurs puissants d’abandon. S’asseoir envoie à votre cerveau le signal que vous vous reposez, que vous faites une pause. Votre corps interprète immédiatement cette pause comme la fin de l’effort. Se relever devient alors deux fois plus difficile mentalement.

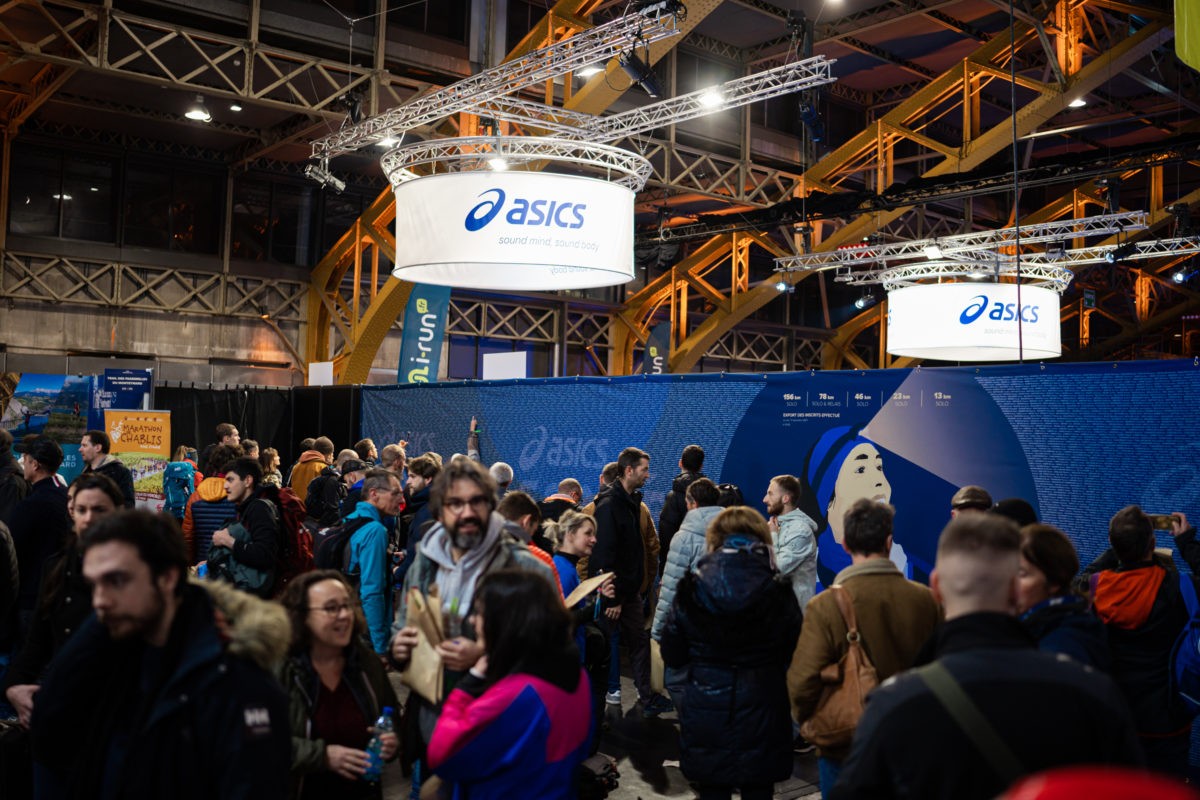

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunConsulter son téléphone vous déconnecte de la course. Vous lisez les messages de soutien, vous voyez l’heure qu’il est, vous calculez combien de temps il reste. Chaque calcul nourrit le doute. « Encore quatre heures dans le froid ? Sérieusement ? »

Restez debout. Gardez votre téléphone dans la poche. Exécutez votre protocole comme un automate. Ne réfléchissez pas, agissez.

Éviter les conversations qui affaiblissent

Si vous courez en binôme ou en groupe, Sainte-Catherine est le moment le plus dangereux pour la dynamique collective. Il suffit qu’un membre du groupe exprime ses doutes pour que tout le groupe vacille.

Les phrases à bannir absolument de vos échanges :

- « T’en penses quoi, on continue ? »

- « J’ai super mal, et toi ? »

- « Ça sert à quoi de se faire mal comme ça ? »

- « On pourrait prendre le bus et revenir l’année prochaine mieux préparés »

Ces questions sont des virus mentaux. Elles contaminent instantanément le moral de tout le groupe. Si quelqu’un commence à exprimer des doutes, coupez court immédiatement : « On en parle au prochain ravito. Là on repart. »

Pourquoi Sainte-Catherine plus que les autres ravitaillements ?

La SaintéLyon compte plusieurs ravitaillements. Pourquoi Sainte-Catherine est-il spécifiquement celui où tout se joue ? Plusieurs facteurs se combinent pour créer une tempête parfaite.

Le facteur temporel : la nuit s’installe

À Sainte-Catherine, vous entrez dans la partie la plus sombre de la nuit. Les heures entre 22h et 2h du matin sont celles où le moral humain est naturellement au plus bas. Votre rythme circadien vous pousse vers le sommeil, pas vers l’effort.

Cette baisse physiologique du tonus mental se combine avec la fatigue accumulée depuis le départ. Votre cerveau cherche activement des raisons d’arrêter, et les bus lui offrent sur un plateau la justification parfaite.

Le facteur distance : ni trop tôt, ni trop tard

Au kilomètre 34, vous n’êtes ni au début ni à la fin. Abandonner à Saint-Christo (km 19) semble ridicule : vous venez à peine de commencer. Abandonner au Camp (km 45) semble stupide : il ne reste plus grand-chose.

Mais au kilomètre 34, l’abandon paraît rationnel. « J’ai déjà fait un beau parcours, 34 kilomètres nocturnes c’est honorable. Et il en reste encore autant, peut-être plus dur avec le froid qui augmente. »

Cette position médiane crée l’illusion d’un abandon légitime, ni honteux ni absurde. C’est exactement cette légitimité apparente qui rend le piège si efficace.

Le facteur physiologique : les premières vraies difficultés

Contrairement à ce qu’on pourrait penser, les premiers 30 kilomètres de la SaintéLyon sont relativement gérables pour un coureur bien préparé. C’est après que ça se complique vraiment. Le froid s’intensifie, les réserves énergétiques commencent à baisser, les petites douleurs se transforment en gênes sérieuses.

Sainte-Catherine marque le passage d’une course gérable à une course difficile. Votre corps commence à vous envoyer des signaux d’alerte. Si vous n’avez pas l’expérience pour interpréter ces signaux correctement, vous risquez de surestimer la gravité de votre état.

« J’ai mal aux cuisses » devient « Je vais me blesser gravement si je continue ». « J’ai froid aux mains » devient « Je vais faire une hypothermie ». Votre cerveau amplifie les dangers pour justifier l’arrêt.

Ce qui se passe quand vous passez Sainte-Catherine

Une confiance renforcée pour la suite

Après Sainte-Catherine, chaque kilomètre parcouru renforce votre certitude intérieure. Vous avez résisté à la tentation, vous avez tenu bon au moment crucial. Cette victoire mentale vous porte littéralement vers Lyon.

Les ravitaillements suivants (Le Camp au km 45, Soucieu, Chaponost) ne présentent plus le même danger. Vous y arrivez avec la conviction d’avoir déjà gagné la bataille la plus difficile. Psychologiquement, vous êtes invincible.

La distance restante devient gérable

Après Sainte-Catherine, les noms des ravitaillements commencent à sentir l’arrivée. Le Camp, c’est déjà la banlieue de Lyon qui se rapproche. Soucieu, Chaponost : des noms qui résonnent comme des étapes finales, plus comme des obstacles insurmontables.

Votre cerveau bascule du mode « survie » au mode « finalisation ». Au lieu de compter les kilomètres qui restent avec angoisse, vous les comptez avec impatience. Ce changement de perspective transforme complètement votre expérience de la course.

Le jour se lève parfois

Selon votre allure et l’heure de départ, les derniers kilomètres peuvent se dérouler à l’aube. Voir le jour se lever après une nuit entière d’effort produit un effet psychologique extraordinaire. C’est comme une renaissance, une promesse que la nuit difficile touche à sa fin.

Cette lumière progressive efface une partie de la fatigue mentale. Les paysages redeviennent visibles, les repères se multiplient, la sensation d’isolement disparaît. Vous n’êtes plus seul dans votre bulle de lumière frontale, vous redevenez un coureur parmi d’autres sur un parcours identifiable.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.