Depuis des décennies, l’image du marathonien type hante les esprits : silhouette élancée, mollets de coq et corps taillé au couteau. Cette représentation, ancrée dans l’imaginaire collectif, mérite pourtant d’être questionnée. Car entre fantasme et réalité biomécanique, l’écart s’avère parfois considérable.

Des analyses révèlent des vérités surprenantes qui bouleversent nos idées reçues sur le gabarit optimal pour exceller sur 42,195 kilomètres.

Sommaire

Le mythe du marathonien ultra-sec remis en question

Déconstruction des clichés sur la morphologie du coureur de fond

Cette vision stéréotypée du marathonien filiforme trouve ses racines dans l’observation superficielle des athlètes élites. Pourtant, la réalité s’avère bien plus nuancée. La morphologie ne constitue qu’un curseur parmi d’autres, rappelle Tristan Pawlak avec justesse. Les apparences peuvent tromper sur la véritable nature de la performance marathonienne. Nombreux sont les coureurs qui se complexent devant leur miroir, persuadés que leur gabarit les handicape irrémédiablement. Cette croyance limitante mérite d’être combattue par des arguments scientifiques solides.

La diversité morphologique chez les champions

Un simple coup d’œil aux podiums internationaux suffit à constater l’hétérogénéité des physiques gagnants. Des géants comme Florian Carvalho (1m83) côtoient des gabarits plus compacts tel Kenenisa Bekele (1m63), prouvant que l’excellence marathonienne ne se conjugue pas avec une seule morphologie. Cette diversité démontre l’absurdité des standards figés. Chaque organisme possède ses propres atouts biomécaniques, exploitables avec intelligence et méthode.

Les vraies clés biomécaniques révélées par la science

Anatomie optimale : buste court, jambes longues, mollets courts

La biomécanique moderne identifie plusieurs caractéristiques favorables à la performance marathonienne. Un buste raccourci associé à des jambes allongées optimise la foulée en déplaçant le centre de gravité vers une position idéale. Cette configuration anatomique permet d’exploiter au maximum chaque cycle de course. Les tibias plus longs que les fémurs améliorent significativement le levier de propulsion, transformant chaque impact au sol en élan efficace.

| Caractéristique anatomique | Avantage biomécanique |

|---|---|

| Buste court + jambes longues | Maximisation de la foulée |

| Tibias > fémurs | Meilleur levier de propulsion |

| Mollets courts | Économie énergétique accrue |

| Hanches étroites | Réduction des mouvements parasites |

Le rôle crucial du rebond élastique et des tendons d’Achille

Les mollets courts combinés aux tendons d’Achille allongés représentent un véritable trésor biomécanique. Cette architecture particulière facilite la restitution d’énergie élastique, phénomène capital pour l’économie de course. À chaque impact, ces structures peuvent récupérer jusqu’à 50% de l’énergie produite. Un avantage mécanique considérable qui explique en partie l’apparente facilité des champions à maintenir des allures soutenues.

Pourquoi la mécanique prime sur la maigreur

« Un muscle tire sur un tendon, un tendon tire sur un os. C’est de la pure physique », résume brillamment Tristan Pawlak. Cette approche mécaniste révèle l’importance des leviers anatomiques sur la simple masse corporelle. Des hanches étroites limitent les oscillations latérales parasites, concentrant l’énergie vers l’avant. Chaque détail anatomique influence directement l’efficacité gestuelle, bien au-delà des considérations esthétiques.

Analyse comparative des champions mondiaux

Bekele, Kipchoge, Carvalho : morphologies différentes, performances équivalentes

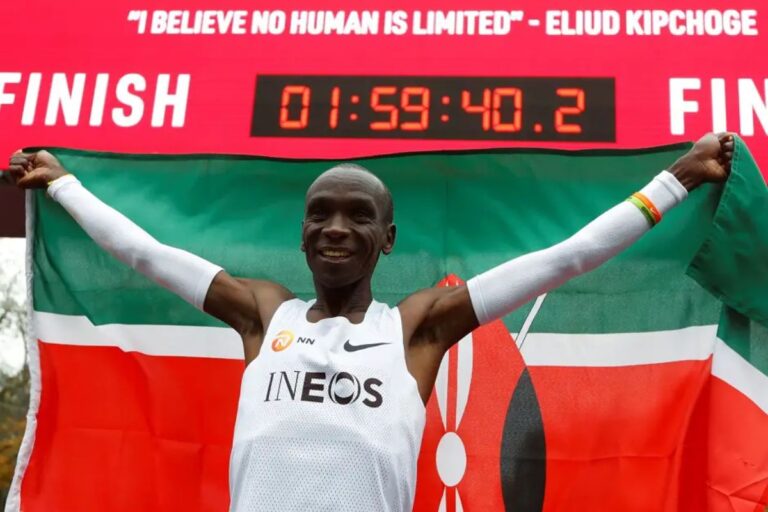

L’étude des trois références mondiales actuelles révèle des profils morphologiques contrastés. Kenenisa Bekele affiche un gabarit compact (1m63, 56kg) tandis qu’Eliud Kipchoge présente des mensurations légèrement supérieures (1m67, 57kg). Florian Carvalho brise complètement les codes avec ses 1m83 pour 70kg. Pourtant, ce français court régulièrement sous les 2h10, prouvant que la taille n’handicape nullement la vitesse pure.

Les points communs qui font la différence

Malgré leurs différences apparentes, ces athlètes partagent des segmentations corporelles efficaces. Leurs proportions jambes-buste, leurs centres de gravité optimisés et leurs mollets courts constituent leurs véritables atouts communs. Ces similitudes biomécaniques transcendent les variations de taille ou de poids. Elles confirment l’importance des rapports anatomiques sur les valeurs absolues.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunLa vérité sur le poids et la performance marathonienne

L’IMC n’est pas un facteur déterminant

L’analyse des indices de masse corporelle des champions démolit un autre mythe tenace. Aucun des trois athlètes cités ne présente un IMC inférieur à 18,5, seuil officiel de la maigreur selon l’OMS. Bekele affiche 21,1, Kipchoge 20,4 et Carvalho 20,9. Ces valeurs, parfaitement normales, contredisent l’idée reçue selon laquelle la performance exige une maigreur extrême.

Aucun champion en état de maigreur selon l’OMS

Cette constatation bouleverse les croyances populaires sur le poids optimal du marathonien. Les organismes de ces athlètes d’exception maintiennent des réserves suffisantes pour soutenir leurs efforts prolongés. La recherche obsessionnelle de la légèreté peut même s’avérer contre-productive. Jakob Ingebrigtsen, malgré un IMC relativement élevé, domine sa discipline tout en préservant sa longévité sportive.

« Pour produire de la force, il faut du muscle »

Cette phrase de Tristan Pawlak résume parfaitement l’équation complexe entre poids et performance. Le muscle pèse, certes, mais il génère également la puissance nécessaire à la propulsion. L’optimisation consiste donc à maximiser le rapport force-poids plutôt qu’à minimiser aveuglément la masse corporelle. Cette nuance fondamentale change radicalement l’approche de la préparation physique.

Les risques de blessure liés à une maigreur excessive

Être « trop sec augmente le risque de blessure », alerte l’expert. Cette mise en garde prend tout son sens dans une discipline déjà traumatisante pour l’organisme. Les réserves énergétiques et la masse musculaire constituent des protections naturelles contre les traumatismes répétés. Leur absence fragilise dangereusement les structures sollicitées pendant l’effort.

| Risques de la maigreur excessive | Conséquences |

|---|---|

| Fonte musculaire | Fragilisation des articulations |

| Épuisement des réserves | Récupération altérée |

| Système immunitaire affaibli | Infections fréquentes |

| Densité osseuse réduite | Fractures de fatigue |

La morphologie n’est qu’un curseur parmi d’autres

L’entraînement et la régularité restent déterminants

« Le physique parfait, c’est un bon départ. Mais ce n’est pas suffisant », martèle justement Tristan Pawlak. Cette affirmation replace la morphologie dans sa juste dimension : un atout initial, non un destin figé. Des dizaines d’autres facteurs influencent la performance finale. L’entraînement intelligent, la constance dans l’effort et l’expérience acquise pèsent souvent plus lourd que quelques centimètres de tibia supplémentaires.

Les facteurs cachés de la réussite

Le mental forge les champions autant que leur anatomie. La capacité à endurer la souffrance, à gérer l’effort dans la durée et à maintenir sa concentration constituent des qualités aussi précieuses que les leviers biomécaniques. La nutrition, la récupération et la gestion du stress complètent ce tableau complexe. Chaque élément interagit avec les autres pour créer la performance globale.

Travail, plaisir et régularité font la différence

L’histoire du marathon regorge d’exemples de coureurs « imparfaits » morphologiquement qui ont transcendé leurs limitations par le travail. Derek Clayton, avec son gabarit atypique, a longtemps détenu le record mondial. Cette réalité encourageante prouve que la passion et la persévérance peuvent compenser bien des « défauts » anatomiques. Le plaisir de courir demeure le moteur le plus puissant pour progresser durablement.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.