Ah, ce fameux syndrome de l’essuie-glace ! Combien de coureurs ont vu leurs rêves de marathon s’envoler à cause de cette douleur lancinante sur le côté du genou ? Cette pathologie, redoutable et frustrante, touche particulièrement les adeptes de la foulée. Heureusement, des solutions existent pour retrouver le plaisir de courir sans douleur.

Sommaire

- 1 Décrypter le syndrome de l’essuie-glace chez le coureur

- 2 La stratégie de guérison en trois phases essentielles

- 3 Les exercices de renforcement indispensables

- 4 Organiser efficacement son programme d’exercices

- 5 Maîtriser la reprise progressive de la course

- 6 Repenser le rôle des étirements

- 7 Calendrier réaliste de récupération

- 8 Les sujets tendances

Décrypter le syndrome de l’essuie-glace chez le coureur

La véritable nature du syndrome de l’essuie-glace

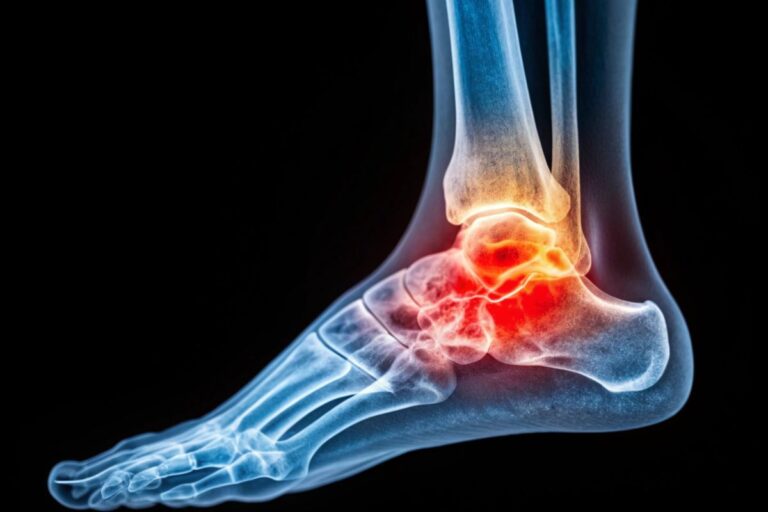

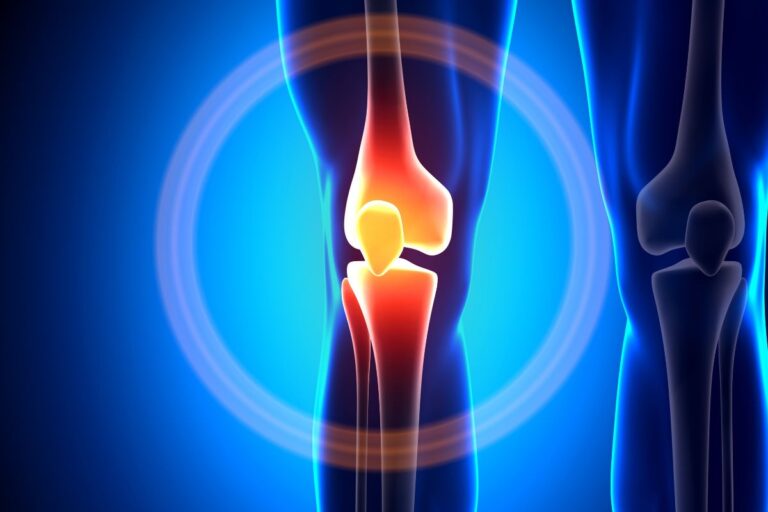

Cette affection porte plusieurs noms : tendinite du tenseur du fascia-lata, syndrome de la bandelette ilio-tibiale ou encore « maladie du coureur ». Quatre appellations pour une même réalité douloureuse qui frappe le côté externe du genou.

Contrairement aux idées reçues, la science moderne révèle une vérité surprenante. Les frottements ne constituent plus l’explication principale de cette pathologie. Les recherches actuelles pointent plutôt vers un phénomène de compression de la bandelette ilio-tibiale contre les structures du genou. La bandelette s’étend de la hanche jusqu’en dessous du genou. Cette anatomie particulière explique pourquoi un problème de hanche se répercute souvent au niveau du genou. Paradoxalement, traiter uniquement le genou s’avère insuffisant dans la majorité des cas.

Reconnaître les symptômes caractéristiques du TFL

La douleur présente une signature très particulière. Elle se manifeste par un point précis sur la face externe du genou, tellement localisé que les coureurs peuvent le désigner du doigt avec une précision chirurgicale. Cette souffrance apparaît de manière prévisible : toujours aux mêmes moments de l’effort, souvent après une durée d’activité identique.

L’arrêt de l’exercice procure un soulagement immédiat, caractéristique essentielle de cette pathologie.

| Facteurs de risque | Description |

|---|---|

| Surentraînement | Augmentation brutale du volume ou de l’intensité |

| Déficit musculaire | Faiblesse des fessiers, quadriceps ou abdominaux |

| Problème technique | Mauvaise foulée ou chaussures inadaptées |

| Trouble postural | Mauvais alignement hanche-genou-cheville |

La stratégie de guérison en trois phases essentielles

Phase 1 : l’arrêt intelligent des activités douloureuses

Première règle d’or : tolérance zéro pour la douleur. Cette approche peut sembler radicale, mais elle constitue le fondement d’une guérison durable. Chaque sensation douloureuse relance le processus inflammatoire, retardant d’autant la récupération. Attention, arrêter ne signifie pas devenir sédentaire ! Toutes les activités qui n’engendrent aucune gêne restent autorisées. Cette période permet souvent de découvrir d’autres disciplines sportives enrichissantes. Rester sous le seuil de douleur dans votre sport favori demeure possible. Cette nuance importante évite la frustration totale tout en respectant les tissus en souffrance.

Phase 2 : le renforcement musculaire ciblé

La science moderne privilégie désormais le renforcement des muscles abducteurs de hanche. Ces muscles, notamment les fessiers, jouent un rôle crucial dans le maintien de l’alignement correct de la jambe pendant la course. Un travail spécifique sur le contrôle moteur accompagne ce renforcement. Cette approche vise à modifier les schémas de mouvement défaillants qui contribuent au développement de la pathologie. Les étirements conservent leur place, mais en position secondaire. Ils peuvent procurer un soulagement temporaire, particulièrement chez les coureurs présentant des raideurs importantes.

Phase 3 : la reprise progressive sur le terrain

Cette étape demande une patience remarquable et une approche méthodique. L’identification précise des facteurs déclenchants guide cette reprise. Par exemple, si la douleur survient après quinze minutes de course, limitez-vous initialement à dix minutes. La fréquence prime sur la durée pendant cette phase. Préférez six sorties de dix minutes à deux longues séances hebdomadaires. Cette approche permet une adaptation progressive des tissus sans risque de rechute.

Les exercices de renforcement indispensables

Cibler efficacement les fessiers et abducteurs

Le pont fessier constitue l’exercice de base incontournable. Allongé sur le dos, genoux fléchis, soulevez le bassin en contractant fermement les fessiers. Cette position sollicite spécifiquement le grand fessier, muscle fondamental de la stabilité pelvienne.

La planche latérale ajoute une dimension de stabilisation dynamique. Maintenir cette position active l’ensemble de la chaîne musculaire latérale, renforçant particulièrement les moyens et petits fessiers. L’abduction de hanche, réalisée en décubitus latéral, cible directement les muscles affaiblis. Soulevez la jambe du dessus en maintenant l’alignement corporel, sans compensation du tronc.

Développer le contrôle moteur spécifique

Ces exercices privilégient la qualité sur la quantité. L’objectif consiste à créer de nouveaux schémas neuromusculaires, processus qui demande concentration et précision. Les fentes avant offrent un travail fonctionnel remarquable.

Descendez lentement en contrôlant parfaitement l’alignement du genou, qui ne doit jamais s’affaisser vers l’intérieur. « La grue » propose un défi d’équilibre et de contrôle. Debout sur une jambe, inclinez le tronc vers l’avant en étendant l’autre jambe vers l’arrière. Cette position sollicite intensément les stabilisateurs de hanche.

| Exercice | Objectif principal | Fréquence recommandée |

|---|---|---|

| Pont fessier | Renforcement grand fessier | 3 séries de 15 répétitions |

| Planche latérale | Stabilisation latérale | 3 séries de 30 secondes |

| Abduction hanche | Petits et moyens fessiers | 3 séries de 12 répétitions |

| Fentes contrôlées | Contrôle moteur | 3 séries de 10 par jambe |

Organiser efficacement son programme d’exercices

La fréquence optimale pour des résultats durables

La régularité surpasse l’intensité dans cette pathologie. Trois à six séances hebdomadaires de quinze minutes s’avèrent plus bénéfiques qu’une longue séance sporadique. Cette approche permet une adaptation progressive sans surcharge excessive.

Intégrez vos séances de kinésithérapie dans ce décompte. La collaboration entre différents intervenants multiplie les chances de succès, chacun apportant son expertise spécifique. Variez les exercices au fil des semaines. Cette progression maintient l’intérêt et continue de challenger votre système neuromusculaire, évitant l’adaptation et la stagnation.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunCombiner exercices et retour à la course

Une recommandation particulièrement astucieuse consiste à ajouter quelques minutes de corde à sauter après vos séances d’exercices.

Cette activité reproduit partiellement les contraintes de la course tout en restant contrôlable. Cette alternative permet de maintenir certaines adaptations spécifiques à la course pendant la période de récupération. Beaucoup de coureurs négligent cette option, pourtant remarquablement efficace.

Maîtriser la reprise progressive de la course

La méthode du dosage optimal

Identifiez précisément votre seuil de douleur actuel. Si celle-ci apparaît après quinze minutes d’effort, limitez-vous à dix minutes maximum lors de vos premières sorties. Privilégiez une fréquence élevée avec des durées courtes.

Six sorties de dix minutes hebdomadaires préparent mieux le terrain qu’une seule sortie longue. Cette stratégie respecte la capacité d’adaptation tissulaire. Augmentez progressivement selon le schéma suivant : six fois dix minutes, puis quatre fois vingt minutes, enfin trois fois trente minutes. Cette progression respecte les principes de la charge progressive.

Éviter les pièges de la reprise

Le piège principal consiste à « griller les étapes ». L’absence de douleur pendant les exercices ne signifie pas une guérison complète.

Cette erreur ramène souvent les coureurs à leur point de départ. Maintenez scrupuleusement vos exercices de renforcement pendant toute la reprise. Cette vigilance constitue votre assurance contre les récidives, malheureusement fréquentes dans cette pathologie.

Repenser le rôle des étirements

L’évolution scientifique des recommandations

La vision moderne des étirements a considérablement évolué. La bandelette ilio-tibiale présente une structure majoritairement fibreuse, comparable à une bande de cuir. Cette composition limite drastiquement son extensibilité. Les études récentes démontrent que les étirements isolés de la bandelette produisent des résultats décevants. Cette découverte bouleverse les protocoles traditionnels, longtemps centrés sur cette approche.

Le renforcement musculaire occupe désormais la position centrale, reléguant les étirements au rang d’adjuvants. Cette hiérarchisation nouvelle optimise l’efficacité thérapeutique.

Les étirements complémentaires pertinents

Concentrez vos efforts d’assouplissement sur les fessiers et ischio-jambiers. Ces groupes musculaires influencent directement la biomécanique de course et méritent une attention particulière. Les coureurs particulièrement raides observent parfois des bénéfices avec ces étirements ciblés. Cette observation empirique, bien que dépourvue de validation scientifique rigoureuse, mérite considération.

Consacrez davantage de temps au renforcement qu’aux étirements. Cette répartition respecte les preuves scientifiques actuelles tout en maintenant une approche globale.

Calendrier réaliste de récupération

Les premières améliorations attendues

Les premiers résultats apparaissent généralement après quatre semaines de pratique assidue. Cette timeline dépend étroitement de la régularité et de la qualité d’exécution des exercices. Certains coureurs observent des améliorations plus précoces, d’autres nécessitent davantage de patience. Cette variabilité individuelle rappelle l’importance d’une approche personnalisée plutôt que standardisée.

La motivation demeure cruciale pendant cette période. Les bénéfices initiaux, souvent subtils, peuvent échapper à l’attention si l’on s’attend à des changements spectaculaires.

Vers la guérison complète

Comptez trois à six mois pour une disparition totale des symptômes. Cette durée peut sembler décourageante, mais elle garantit une récupération solide et durable. La gravité initiale influence directement cette timeline. Un syndrome récent et léger guérit plus rapidement qu’une forme chronique et sévère, installée depuis plusieurs mois. L’engagement personnel constitue le facteur déterminant principal. Les coureurs assidus dans leurs exercices récupèrent systématiquement plus rapidement que ceux adoptant une approche sporadique.

Ce parcours de guérison, bien que long, offre l’opportunité de développer une meilleure connaissance de son corps. Beaucoup de coureurs en ressortent plus forts, tant physiquement que mentalement, avec une approche plus réfléchie de leur pratique sportive.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.