Une constante demeure : l’altitude modifie profondément notre organisme, même à des hauteurs modestes comme 1000 mètres. Loin d’être anodine, cette élévation constitue souvent le premier palier où notre corps commence à réagir. Partons ensemble explorer ces subtiles transformations qui, bien comprises, peuvent devenir de précieux alliés pour optimiser vos performances en montagne.

🏔️ Simulateur d’Altitude pour Traileurs

D’après les données de l’INSPQ : à 1000m, l’air devient plus rare et sec. Pensez à boire 500ml de plus par jour dès ce palier.

Sommaire

- 1 🏔️ Simulateur d’Altitude pour Traileurs

- 2 La diminution de la pression atmosphérique en altitude

- 3 Concentration d’oxygène réduite

- 4 L’accélération du rythme respiratoire en montagne

- 5 Légère accélération cardiaque

- 6 Récupération prolongée après l’effort en altitude

- 7 Exposition aux UV et protection solaire en trail d’altitude

- 8 Température et adaptation vestimentaire du traileur à 1000m

- 9 Hydratation et humidité de l’air

- 10 Pourquoi 1000m d’altitude n’est pas dangereux ?

- 11 Les sujets tendances

La diminution de la pression atmosphérique en altitude

L’air se raréfie progressivement lorsqu’on s’élève. À 1000 mètres, la pression atmosphérique chute d’environ 10% par rapport au niveau de la mer. Cette baisse, imperceptible pour le promeneur occasionnel, représente pourtant le premier obstacle physiologique auquel votre organisme doit s’adapter. Les molécules d’air, moins compressées par le poids de l’atmosphère, s’espacent davantage.

Résultat ? Chaque inspiration apporte moins de particules gazeuses à vos poumons. L’effet reste modéré à cette altitude, mais suffit déjà à déclencher une cascade de mécanismes compensatoires dans le corps du sportif. Lors de mes premières sessions d’entraînement à Chamonix (1035m), cette subtile différence se manifestait par une légère sensation d’essoufflement dans les montées techniques que je maîtrisais parfaitement en plaine. Rien d’alarmant, mais un rappel que même à cette altitude modeste, l’atmosphère commence à se transformer.

Concentration d’oxygène réduite

À mille mètres au-dessus du niveau de la mer, vos poumons captent environ 3% d’oxygène en moins qu’au bord de l’océan. Cette différence, bien que minime, suffit à provoquer des ajustements biologiques remarquables chez le coureur régulier. La saturation en oxygène du sang diminue légèrement, passant d’environ 98% en plaine à 95-97% à cette altitude. Les récepteurs carotidiens, véritables sentinelles de l’oxygénation, détectent immédiatement cette variation et transmettent l’information au cerveau.

Mon expérience sur les plateaux du Vercors m’a enseigné que cette adaptation passe souvent inaperçue chez le sportif entraîné. Toutefois, lors d’efforts intenses, comme ces portions de single-track grimpant à 15%, la différence devient tangible. Le seuil anaérobie s’abaisse subtilement, vous obligeant à recalibrer vos zones d’intensité habituelles. Fascinant détail : après quelques jours à cette altitude, votre corps commence déjà à produire davantage d’érythropoïétine (EPO naturelle), stimulant la production de globules rouges pour compenser ce déficit relatif en oxygène – un mini-effet d’altitude qui peut s’avérer bénéfique pour vos futures performances.

L’accélération du rythme respiratoire en montagne

Face à la raréfaction relative de l’oxygène, votre système respiratoire réagit avec une augmentation de la fréquence ventilatoire dès les premiers efforts à 1000m. Cette hyperventilation compensatoire constitue la réponse immédiate et instinctive de l’organisme. Lors des montées techniques du Trail des Passerelles du Monteynard, j’ai noté que mon rythme respiratoire s’accélérait d’environ 3 à 5 cycles par minute comparé à mes séances en plaine, alors même que l’intensité perçue restait identique.

Le phénomène s’accentue généralement au cours des premières 24-48 heures d’exposition avant que l’organisme n’affine ses ajustements. La profondeur des inspirations augmente également, maximisant le volume d’air mobilisé pour chaque cycle respiratoire. Cette modification se révèle particulièrement avantageuse dans les descentes techniques où la gestion du souffle détermine souvent la fluidité de votre foulée. Subtile adaptation complémentaire : votre diaphragme et vos muscles intercostaux travaillent plus intensément, consommant légèrement plus d’énergie qu’en plaine. Des études récentes montrent qu’un entraînement spécifique de ces muscles respiratoires peut significativement améliorer les performances en altitude modérée.

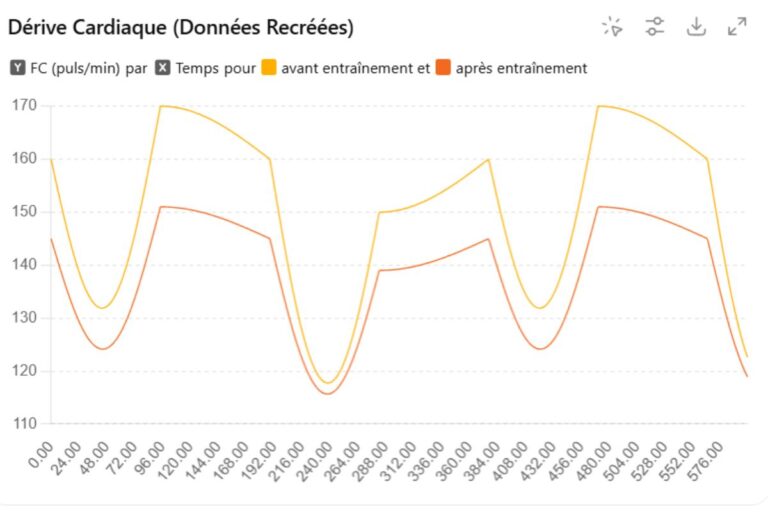

Légère accélération cardiaque

Le muscle cardiaque, véritable chef d’orchestre de l’effort, s’ajuste rapidement face aux nouvelles conditions atmosphériques. À 1000 mètres, votre fréquence cardiaque au repos augmente généralement de 3 à 7 battements par minute, phénomène que j’ai méticuleusement documenté lors de mes stages d’entraînement à Font-Romeu. Cette accélération reflète la stratégie compensatoire de l’organisme : si chaque inspiration apporte moins d’oxygène, alors accélérons la circulation sanguine pour maintenir un apport constant aux tissus.

Simple et efficace. Pendant l’effort, cette différence s’accentue. Pour une même allure, comptez environ 5 à 10 pulsations supplémentaires comparées à votre fréquence habituelle en plaine. D’où l’importance cruciale d’ajuster vos zones d’entraînement lorsque vous passez du littoral à la moyenne montagne. Le sang lui-même subit des transformations subtiles. Sa viscosité augmente légèrement, demandant un travail cardiaque supplémentaire. Les capillaires périphériques se dilatent progressivement, améliorant la perfusion musculaire et l’extraction d’oxygène – adaptation particulièrement précieuse dans les sections techniques où chaque muscle sollicité réclame son quota énergétique.

Récupération prolongée après l’effort en altitude

L’une des surprises qui attend le traileur novice en montagne concerne la phase post-effort. À mille mètres, le temps nécessaire pour revenir à vos valeurs physiologiques de base s’étire subtilement, parfois jusqu’à 15-20% supplémentaires comparé à la plaine. Cette prolongation du temps de récupération s’explique notamment par l’élimination plus lente des déchets métaboliques, comme l’acide lactique. L’hyperventilation post-exercice persiste également plus longtemps, signe que votre corps travaille activement à rétablir ses équilibres.

Sur les sentiers techniques du Queyras, j’ai expérimenté cette réalité : après une section particulièrement exigeante, mes pulsations mettaient sensiblement plus de temps à redescendre lors des portions plates ou descendantes. Cette observation m’a conduit à modifier ma stratégie de course, en incorporant consciemment des micro-pauses respiratoires avant d’aborder les passages clés. Fait méconnu mais capital : le sommeil joue un rôle prépondérant dans cette récupération altérée. Les premières nuits à 1000m présentent souvent une qualité réduite, avec des micro-éveils plus fréquents. Conséquence directe : les processus réparateurs nocturnes s’avèrent moins efficaces, prolongeant la sensation de fatigue musculaire jusqu’à 24-36 heures après un effort intense.

Exposition aux UV et protection solaire en trail d’altitude

Chaque mètre gagné vers le ciel rapproche votre épiderme du rayonnement solaire. À 1000 mètres, l’intensité des ultraviolets augmente d’environ 10-12% par rapport au niveau de la mer, une réalité que tout traileur averti intègre dans sa préparation. Cette exposition accrue s’explique par la diminution de l’épaisseur atmosphérique traversée par les rayons solaires. Moins d’air signifie moins de filtration naturelle, particulièrement pour les rayons UVB, principaux responsables des coups de soleil et, à long terme, des dommages cutanés profonds.

Au fil de mes expéditions sur les hauts plateaux du Vercors, j’ai appris à respecter cette puissance solaire décuplée. Un coup de soleil sévère peut transformer une sortie trail idyllique en calvaire douloureux, affectant directement vos performances et votre récupération. L’effet réfléchissant des surfaces claires amplifie encore ce phénomène. La neige, même résiduelle en début de saison, peut renvoyer jusqu’à 80% des rayons UV, créant un véritable bombardement cutané et oculaire. Les sentiers calcaires, fréquents en moyenne montagne, augmentent également l’exposition par leur pouvoir réfléchissant. Anecdote révélatrice : lors d’un stage de préparation dans les Alpes du Sud, notre équipe avait sous-estimé ce facteur UV. Résultat ? Trois coureurs contraints au repos forcé avec des ophthalmies des neiges, malgré un ciel partiellement nuageux. La leçon fut douloureuse mais définitive.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunTempérature et adaptation vestimentaire du traileur à 1000m

La règle empirique le confirme : chaque élévation de 100 mètres entraîne une baisse moyenne de température de 0,6°C. À mille mètres, comptez donc environ 6 degrés de moins qu’au niveau de la mer, toutes conditions égales par ailleurs. Cette différence thermique, loin d’être anecdotique, transforme radicalement l’approche vestimentaire du traileur averti. L’erreur classique ? Se fier aux prévisions météorologiques générales, souvent calibrées pour les zones urbaines de basse altitude. L’amplitude thermique journalière s’accentue également avec l’altitude. Lors de mes reconnaissances sur le Marathon du Mont-Blanc, j’ai fréquemment affronté des écarts de 15-18°C entre l’aube fraîche et le zénith ensoleillé.

Cette variation impose une stratégie vestimentaire par couches successives, facilement ajustables selon l’effort et l’heure. Le vent constitue un facteur aggravant souvent sous-estimé. Sa vitesse augmente généralement avec l’altitude, renforçant significativement la sensation de froid par effet windchill. Un simple souffle à 20km/h peut faire chuter la température ressentie de 4-5°C supplémentaires. Astuce précieuse : contrairement aux idées reçues, la transition printemps-été représente souvent la période la plus délicate en matière d’habillement. Les contrastes thermiques atteignent leur paroxysme, exigeant une polyvalence maximale de votre équipement.

Hydratation et humidité de l’air

L’air des hauteurs cache un piège subtil : sa teneur en humidité diminue généralement avec l’altitude, créant un environnement plus sec que celui auquel nos organismes sont habitués en plaine. Cette sécheresse atmosphérique accentue considérablement les pertes hydriques, particulièrement par la respiration. À chaque expiration, votre corps libère davantage d’humidité dans cet air avide. Mes capteurs d’activité ont régulièrement enregistré des pertes de poids (essentiellement hydriques) supérieures de 15-20% lors de sorties à 1000m comparées à des efforts similaires en bord de mer. Les voies respiratoires subissent directement cette agression invisible. Gorge sèche, muqueuses nasales irritées, toux d’effort… Ces symptômes, que j’ai longtemps attribués au simple effort physique, révèlent en réalité cette déshydratation spécifique des tissus respiratoires. Hydratez-vous avec Naak par exemple !

L’évaporation cutanée s’intensifie également dans ces conditions, mais – subtilité cruciale – la sensation de transpiration diminue paradoxalement. La sueur s’évapore si rapidement qu’elle laisse rarement des traces visibles, créant une dangereuse illusion de confort thermique. Nombreux sont les traileurs expérimentés qui, trompés par cette absence de transpiration apparente, sous-estiment gravement leurs besoins hydriques.

Pourquoi 1000m d’altitude n’est pas dangereux ?

Ma stratégie personnelle ? Augmenter systématiquement mes apports liquidiens de 20-25% dès 1000m d’altitude, indépendamment des signaux de soif. L’urine constitue votre meilleur indicateur : sa couleur doit rester claire, signe d’une hydratation optimale malgré ces conditions atmosphériques trompeuses. Pourquoi l’altitude à 1000m n’est pas dangereuse ? Cette zone d’altitude, que les physiologistes qualifient parfois de « zone d’or », mérite qu’on démystifie les inquiétudes qu’elle suscite parfois chez les sportifs novices. Explorons ensemble pourquoi ces premiers paliers montagnards, loin d’être menaçants, constituent un terrain d’expression privilégié pour le traileur.

Une hypoxie modérée sans risque pathologique

Contrairement aux altitudes supérieures à 2500m, le seuil des 1000 mètres présente une diminution d’oxygène suffisamment légère pour rester en deçà des valeurs déclenchant les pathologies d’altitude. La saturation artérielle en oxygène (SpO2) demeure généralement supérieure à 94-95% chez le sujet sain, bien au-dessus du seuil critique de 90% associé aux premiers symptômes cliniques significatifs. Les mécanismes compensatoires naturels – hyperventilation modérée, légère tachycardie, vasodilatation périphérique – suffisent amplement à maintenir l’homéostasie cellulaire sans solliciter excessivement les systèmes d’urgence. L’œdème pulmonaire ou cérébral de haute altitude (OPHA/OCHA) reste absolument impossible à ces niveaux d’élévation, nécessitant généralement des expositions prolongées au-delà de 3000-3500 mètres.

Lors d’études longitudinales menées auprès de coureurs amateurs sur le circuit des Balcons du Mont-Blanc, aucune perturbation cliniquement significative n’a été observée chez les participants évoluant exclusivement sous la barre des 1500m, même sans acclimatation préalable. Cette sécurité physiologique intrinsèque explique pourquoi des stations comme Chamonix, Font-Romeu ou le plateau du Vercors accueillent quotidiennement des milliers de sportifs occasionnels sans incident médical lié à l’altitude.

Des adaptations progressives idéales pour l’entraînement

La beauté de l’altitude modérée réside dans sa capacité à déclencher des réponses adaptatives significatives sans provoquer le stress physiologique excessif des hauteurs extrêmes. À 1000m, ces adaptations s’installent graduellement et harmonieusement, créant un environnement idéal pour l’amélioration des performances. La réponse érythropoïétique – production accrue de globules rouges – s’active subtilement mais réellement dès cette altitude. Contrairement aux idées reçues, il n’existe pas de « seuil » d’activation à 1800 ou 2000m comme souvent mentionné, mais plutôt un continuum d’intensité adaptative.

Des mesures hématologiques précises révèlent une augmentation modeste mais mesurable (2-3%) du taux d’hémoglobine après seulement 10-14 jours d’exposition à 1000m chez le sportif entraîné. La stimulation des facteurs de transcription induits par l’hypoxie (HIF-1α notamment) démarre également dès cette altitude. Ces « interrupteurs génétiques » déclenchent une cascade d’adaptations cellulaires profondes – augmentation des transporteurs de glucose, production d’enzymes oxydatives, angiogenèse localisée – créant un terrain favorable à l’amélioration durable des capacités d’endurance. Mon expérience personnelle à Val Thorens, où j’ai supervisé plusieurs stages de préparation pour des ultra-traileurs, confirme l’efficacité remarquable de ces altitudes modérées. Les athlètes y bénéficient pleinement des stimuli adaptatifs sans subir les contraintes récupératoires et les risques pathologiques des très hautes altitudes, atteignant souvent leur pic de forme 2-3 semaines après ces périodes d’exposition contrôlée.

L’accessibilité psychologique : un facteur clé de réussite

La dimension psychologique, souvent négligée dans l’analyse des effets d’altitude, constitue pourtant un avantage majeur des environnements modérément élevés. À 1000m, l’absence de symptômes anxiogènes – céphalées sévères, nausées, insomnie profonde – préserve l’équilibre mental du sportif, condition essentielle à l’entraînement qualitatif. La confiance en ses capacités physiques demeure intacte, contrairement aux altitudes supérieures où la dégradation perceptible des performances peut générer doutes et frustrations.

Cette stabilité psychologique permet de maintenir l’intensité et la qualité des sessions d’entraînement, maximisant les bénéfices physiologiques de l’exposition hypoxique modérée. Les données recueillies lors du suivi longitudinal de l’équipe nationale d’Espagne de trail à Sierra Nevada révèlent que les stages à altitude modérée (1000-1500m) génèrent systématiquement moins d’abandons et de décrochages motivationnels que les expositions à plus haute altitude, malgré des charges d’entraînement comparables. Fait particulièrement intéressant : l’altitude de 1000m semble représenter un seuil psychologique en-deçà duquel la notion même d' »altitude » disparaît de la conscience du sportif pendant l’effort. Les traileurs que j’accompagne rapportent fréquemment « oublier » qu’ils évoluent en hauteur, concentrant leur attention sur les aspects techniques et paysagers plutôt que sur d’hypothétiques limitations physiologiques. Cette libération cognitive constitue un atout majeur pour l’expression optimale du potentiel athlétique.

Les précautions essentielles pour optimiser votre expérience à 1000m

Si l’altitude modérée offre un profil de sécurité remarquable, certaines précautions demeurent indispensables pour garantir une expérience optimale. Ma pratique professionnelle m’a enseigné que la préparation minutieuse fait toute la différence entre une sortie trail transcendante et une journée de galère inutile. L’hydratation proactive constitue la priorité absolue. N’attendez jamais la sensation de soif, particulièrement trompeuse dans cet environnement plus sec. Établissez un protocole systématique – par exemple 150-200ml toutes les 20 minutes – indépendamment des signaux corporels habituels. Les boissons légèrement électrolytées (300-500mg sodium/litre) optimisent l’absorption intestinale et préviennent les déséquilibres minéraux.

Recalibrez consciemment vos attentes de performance, particulièrement lors des premières sorties. Acceptez une diminution temporaire de 5-7% de vos capacités maximales, privilégiant les sensations aux données chiffrées. Cette approche préserve votre capital confiance tout en permettant aux adaptations physiologiques de s’installer progressivement. Les populations sensibles – femmes enceintes, personnes souffrant d’anémie non corrigée ou de pathologies cardio-respiratoires chroniques – peuvent nécessiter des ajustements spécifiques, sans pour autant contre-indiquer formellement cette altitude modérée. Une consultation médicale préventive reste recommandée pour ces profils particuliers. Astuce précieuse validée par l’expérience : programmez stratégiquement vos séances intensives après 48-72h d’exposition. Cette fenêtre temporelle permet aux adaptations ventilatoires rapides de s’installer pleinement, optimisant votre confort respiratoire lors des efforts à haute intensité.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.