Perdre du poids en courant, voilà une question qui revient sans cesse dans les vestiaires et sur les forums de running. Entre les théories farfelues et les calculs approximatifs, difficile de s’y retrouver. Pourtant, la science nous donne des réponses précises sur cette équation apparemment complexe. Alors, combien de kilomètres faut-il vraiment parcourir pour voir fondre ce fameux kilogramme ? La réponse risque de vous surprendre.

Sommaire

- 1 La réalité des chiffres : combien de kilomètres pour 1 kg ?

- 2 L’allure optimale pour maximiser la perte de graisse

- 3 Alternatives pour débuter et progresser efficacement

- 4 Stratégies complémentaires pour accélérer la perte

- 5 Les risques de la perte de poids trop rapide en running

- 6 Optimisation et conseils pratiques pour courir et perdre du poids

- 7 Les sujets tendances

La réalité des chiffres : combien de kilomètres pour 1 kg ?

Le calcul implacable de la perte de poids en course

Une calorie brûlée par kilogramme de poids corporel et par kilomètre parcouru. Cette formule, d’une simplicité déconcertante, constitue la base de tous nos calculs. Un coureur de 70 kg dépensera donc exactement 70 calories sur un kilomètre, peu importe son allure. Mathématiquement parlant, cette règle universelle s’applique du joggeur du dimanche au marathonien élite.

La dépense énergétique reste remarquablement stable, indépendamment de votre vitesse. Courir un 10 km en 45 minutes ou en 60 minutes génère pratiquement la même consommation calorique. L’intensité modifie principalement le type de carburant utilisé, pas la quantité totale d’énergie dépensée.

La vérité sur les 9000 calories nécessaires

Pour éliminer un kilogramme de graisse corporelle, l’organisme doit créer un déficit de 9000 calories environ. Ce chiffre, validé par la recherche scientifique, semble colossal au premier regard. Appliquons notre formule : un coureur de 70 kg devra parcourir environ 130 kilomètres pour atteindre cet objectif théorique.

Ces distances impressionnantes expliquent pourquoi la course seule ne suffit jamais à une perte de poids rapide. Nombreux sont les coureurs débutants qui abandonnent après quelques semaines, déçus par des résultats trop lents à leur goût.

| Poids du coureur | Calories/km | Distance pour 1 kg |

| 60 kg | 60 cal | 150 km |

| 70 kg | 70 cal | 129 km |

| 80 kg | 80 cal | 113 km |

| 90 kg | 90 cal | 100 km |

Pourquoi ces chiffres peuvent considérablement varier

Le métabolisme de base joue un rôle crucial souvent négligé dans l’équation. Après plusieurs semaines d’entraînement régulier, votre organisme développe une capacité accrue à brûler des calories même au repos. Cette adaptation métabolique peut réduire significativement la distance théorique nécessaire.

Les différences individuelles restent également majeures. Certains coureurs possèdent naturellement un métabolisme plus rapide, tandis que d’autres stockent plus facilement les graisses. L’âge, le sexe, la composition corporelle et l’historique sportif influencent tous cette équation personnelle. Voir mon outil de métabolisme ici.

L’allure optimale pour maximiser la perte de graisse

L’endurance fondamentale

Courir en endurance fondamentale représente la stratégie la plus efficace pour brûler des graisses. Cette allure, parfois frustrante pour les coureurs impatients, permet à l’organisme d’utiliser prioritairement les lipides comme carburant. L’intensité doit rester suffisamment modérée pour maintenir une conversation normale sans essoufflement.

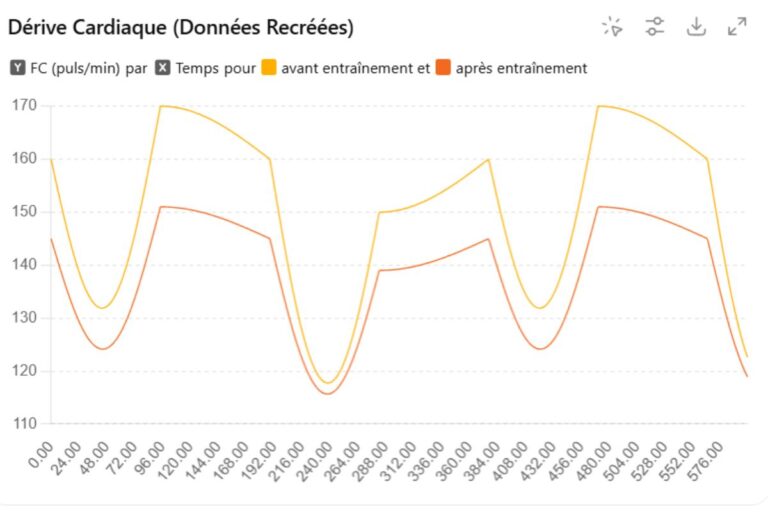

Rester sous les 70% de sa fréquence cardiaque maximale constitue la règle d’or de cette zone. Pour la majorité des coureurs, cela correspond à une fourchette de 130 à 140 battements par minute. Cette intensité peut paraître ridiculement lente aux habitués des sorties rythmées, mais son efficacité sur la lipolyse reste scientifiquement prouvée.

Comment déterminer votre rythme idéal

Connaître sa VMA (Vitesse Maximale Aérobie) facilite grandement le calcul de l’allure optimale. Un coureur disposant d’une VMA de 20 km/h devra maintenir environ 12 km/h pour rester en endurance fondamentale. Cette proportion de 60% de la VMA constitue un excellent repère pratique.

L’équivalent pour des VMA plus modestes reste proportionnel : 10 km/h pour une VMA de 15 km/h, ou 9 km/h pour une VMA de 13 km/h. Ces vitesses peuvent sembler dérisoires, mais leur efficacité sur la combustion des graisses surpasse largement celle d’allures plus soutenues.

Le test de la conversation

Pouvoir parler normalement pendant l’effort reste l’indicateur le plus accessible pour contrôler son intensité. Dès que la respiration devient saccadée ou que formuler une phrase complète demande un effort, c’est que l’allure devient excessive. Cette méthode empirique, utilisée par les entraîneurs du monde entier, ne trompe jamais.

Les débutants ont souvent tendance à courir trop vite dès leurs premières sorties. Cette erreur classique provoque un épuisement prématuré et privilégie la consommation de glucides au détriment des lipides. Apprendre la patience constitue paradoxalement le chemin le plus rapide vers la perte de poids.

Alternatives pour débuter et progresser efficacement

La marche rapide

Maintenir l’intensité d’endurance fondamentale s’avère parfois impossible pour les coureurs débutants. Dans ce cas, la marche rapide représente une excellente alternative pour rester dans la zone de combustion des graisses. Cette approche, loin d’être un pis-aller, permet d’adapter l’effort à sa condition physique actuelle.

L’alternance marche-course constitue une progression naturelle particulièrement recommandée. Cette méthode permet d’allonger progressivement les phases de course tout en respectant les limites cardiovasculaires individuelles. Plus la distance totale augmente, plus la dépense calorique s’accumule, indépendamment de l’allure adoptée.

Sports cardio complémentaires : diversifier les plaisirs

Le vélo et la natation offrent d’excellentes alternatives à la course à pied, particulièrement pour éviter la monotonie ou ménager les articulations. Ces activités permettent de maintenir le même principe d’intensité modérée tout en sollicitant différents groupes musculaires.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunUne séance sur deux peut ainsi être remplacée par une activité alternative, créant une routine plus variée et durable. Cette diversification présente l’avantage supplémentaire de réduire les risques de blessures liées à la répétition du geste de course.

Stratégies complémentaires pour accélérer la perte

Le fractionné haute intensité

Une séance de fractionné par semaine complète idéalement le programme d’endurance fondamentale. Ces entraînements alternent phases rapides et récupérations, créant un stress métabolique intense qui perdure plusieurs heures après l’effort. L’organisme continue de brûler des calories à un rythme élevé bien après la fin de la séance.

Un exemple concret : 10 répétitions de 30 secondes rapides avec 30 secondes de récupération. L’intensité des phases rapides doit rester contrôlée, sans atteindre le sprint maximal. Cette nuance distingue l’entraînement efficace du simple défoulement contre-productif.

L’échauffement

Quinze minutes d’échauffement à faible intensité précèdent obligatoirement toute séance de fractionné. Cette phase prépare progressivement l’organisme aux sollicitations intenses à venir. Négliger cette étape expose aux blessures et diminue considérablement l’efficacité de l’entraînement.

Le RPM en salle de sport représente une alternative intéressante au fractionné en course. Cette discipline reprend les mêmes principes d’alternance haute-basse intensité sur vélo stationnaire, avec l’avantage d’un environnement contrôlé et d’une sollicitation articulaire réduite.

Les risques de la perte de poids trop rapide en running

Quand l’obsession remplace la passion

Vouloir perdre trop rapidement transforme parfois la course en corvée obsessionnelle. Cette dérive psychologique détruit progressivement le plaisir de courir, remplaçant l’euphorie des endorphines par l’angoisse permanente de la balance. Les coureurs tombent dans ce piège abandonnent généralement leur pratique après quelques mois d’acharnement stérile.

L’impatience pousse également vers des séances trop intenses, multipliant exponentiellement les risques de blessures. Tendinites, fractures de fatigue et syndrome de surentraînement deviennent monnaie courante chez ceux qui brûlent les étapes. Le corps a besoin de temps pour s’adapter aux nouvelles sollicitations mécaniques et métaboliques.

Les dangers métaboliques d’un déficit calorique excessif

Créer un déficit calorique trop important ralentit paradoxalement le métabolisme de base. L’organisme, programmé pour survivre aux famines, active ses mécanismes de protection en réduisant sa consommation énergétique au repos. Cette adaptation ancestrale sabote durablement les efforts de perte de poids.

Les carences nutritionnelles accompagnent souvent ces régimes draconiens. Manquer de protéines provoque une fonte musculaire qui diminue encore davantage le métabolisme. Les vitamines et minéraux essentiels font également défaut, compromettant récupération et performances sportives.

L’effet yo-yo : l’ennemi du coureur

Perdre puis reprendre du poids cycliquement endommage progressivement le métabolisme. Chaque cycle de restriction-relâchement rend la perte suivante plus difficile et la reprise plus rapide. Ce phénomène, scientifiquement documenté, explique pourquoi certaines personnes peinent à stabiliser leur poids malgré des efforts répétés.

La composition corporelle se dégrade également avec ces variations pondérales. Le muscle disparaît plus facilement que la graisse ne se forme, créant un déséquilibre défavorable au fil des cycles. Maintenir une approche progressive et durable devient donc crucial pour préserver sa santé métabolique.

Optimisation et conseils pratiques pour courir et perdre du poids

Fréquence d’entraînement idéale pour la perte de poids

Deux séances d’activité aérobie hebdomadaires constituent le minimum syndical pour déclencher les adaptations métaboliques. Cette fréquence permet une récupération suffisante tout en maintenant un stimulus d’entraînement régulier. L’espacement entre les séances ne devrait jamais dépasser trois jours pour conserver les bénéfices acquis.

La troisième séance, plus intense, vient compléter harmonieusement cette base aérobie. Cette alternance respecte les principes physiologiques de l’entraînement en endurance : développer d’abord le système cardiovasculaire avant d’ajouter des contraintes métaboliques plus importantes.

Progression adaptée selon le niveau initial

Les débutants complets commencent idéalement par 20 minutes d’activité continue, en alternant marche et course selon leurs sensations. Cette durée, apparemment modeste, sollicite déjà significativement un organisme sédentaire. Augmenter de 10% la charge d’entraînement chaque semaine constitue une règle de progression sûre et efficace.

Les coureurs intermédiaires peuvent viser des séances de 45 à 60 minutes en endurance fondamentale. Cette durée optimise la lipolyse sans provoquer de fatigue excessive. L’écoute des sensations prime toujours sur les prescriptions théoriques, chaque organisme réagissant différemment aux sollicitations.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.