Quand on chausse ses running aujourd’hui, difficile d’imaginer qu’il y a seulement quatre décennies, la moitié de l’humanité se voyait interdire l’accès aux parcours de marathon. Cette épopée méconnue mérite d’être racontée, car elle témoigne d’une révolution silencieuse qui a transformé notre rapport au sport d’endurance. Plongeons ensemble dans cette fascinante histoire de détermination, de courage et de liberté retrouvée.

Sommaire

L’interdiction et les mythes : quand courir était un privilège masculin

Les années 1960-1970 représentent un âge sombre pour l’athlétisme féminin. Difficile à croire aujourd’hui, mais les marathons constituaient un territoire exclusivement réservé à la gent masculine. Cette ségrégation sportive ne relevait pas simplement d’une tradition archaïque, mais s’appuyait sur un échafaudage de théories pseudo-scientifiques qui prétendaient protéger les femmes d’elles-mêmes.

Des préjugés médicaux absurdes

L’arsenal des arguments déployés contre la participation féminine confine aujourd’hui au grotesque. Les « experts » de l’époque martelaient avec assurance que les femmes manquaient physiologiquement d’endurance nécessaire pour parcourir 42,195 kilomètres. Plus ahurissant encore, certaines sommités médicales affirmaient avec un sérieux déconcertant que l’exigence physique d’un tel effort risquait de provoquer la chute de l’utérus ou de rendre les coureuses définitivement stériles.

L’article de Radio-Canada nous rappelle ces préjugés sidérants : « la pensée répandue à cette époque était que les femmes n’avaient pas l’endurance nécessaire pour courir de longues distances, et que l’exigeant entraînement pour ce genre d’épreuves pouvait faire tomber leur utérus, les rendre infertiles ou encore provoquer des changements corporels qui les masculiniseraient. »

Cette peur de la « masculinisation » traduit parfaitement les angoisses d’une société qui voyait dans la performance sportive féminine une menace pour l’ordre établi. La course de fond, symbole d’endurance et de détermination, devenait inconsciemment le terrain d’une bataille bien plus profonde sur la définition des genres.

Des distances ridicules aux Jeux olympiques

Le tableau était particulièrement consternant aux Jeux olympiques, vitrine mondiale de l’excellence sportive. Avant 1960, l’épreuve la plus longue proposée aux athlètes féminines ne dépassait pas le 200 mètres – un sprint ridiculement court comparé aux multiples épreuves d’endurance masculines.

Le 800 mètres féminin fit une apparition furtive aux Jeux de 1924, avant d’être promptement supprimé pendant des décennies. Il fallut attendre les Jeux de Rome en 1960 pour revoir cette distance « extrême » au programme féminin. Cette résistance acharnée à l’inclusion des femmes dans les épreuves d’endurance témoigne de préjugés tenaces, d’autant plus paradoxaux que, comme le souligne avec justesse Kathrine Switzer : « C’est absurde, parce que la force des femmes, c’est justement leur endurance. »

L’Amateur Athletic Union, gardien des interdits

L’institution sportive américaine, l’Amateur Athletic Union (AAU), jouait le rôle peu glorieux de gardien de cette discrimination. À partir de 1961, cet organisme interdisait formellement aux femmes toute participation aux courses sur route. Les organisateurs téméraires qui osaient défier cette règle s’exposaient à des sanctions, et les résultats des coureuses, quand elles parvenaient à terminer une épreuve, n’étaient jamais officiellement reconnus.

Ce verrouillage institutionnel rendait d’autant plus remarquable le courage des pionnières qui allaient bientôt bousculer cet édifice de préjugés, soigneusement entretenu par des décennies de traditions sportives masculines.

Kathrine Switzer : la rebelle qui a changé l’histoire de la course à pied

Le 19 avril 1967 restera gravé dans les annales de l’athlétisme comme le jour où une barrière séculaire commença à se fissurer. Cette date marque l’entrée de Kathrine Switzer dans la légende, non par une victoire sportive éclatante, mais par un acte de désobéissance civile qui allait transformer le visage de la course à pied moderne.

Une inscription sous pseudonyme

La ruse déployée par Switzer pour contourner l’interdiction faite aux femmes tient du génie simple. Étudiante en journalisme à l’Université de Syracuse, elle s’inscrit au prestigieux marathon de Boston sous les initiales K.V. Switzer, camouflant ainsi sa féminité aux yeux des organisateurs. Son dossard numéro 261 allait devenir un emblème de résistance.

Fait notable, Switzer n’était pas une militante féministe à l’origine. Elle souhaitait simplement courir cette épreuve mythique, après avoir convaincu son entraîneur, Arnie Briggs, qu’elle en était physiquement capable. Pour prouver sa détermination, elle avait même couru la distance complète à l’entraînement, plus cinq miles supplémentaires, démontrant une endurance qui défiait tous les clichés de l’époque.

Le jour J, Kathrine Switzer se présente sur la ligne de départ sans se déguiser en homme – un détail important. Elle assume pleinement sa féminité avec rouge à lèvres et cheveux mi-longs. Seul son survêtement grisâtre dissimule momentanément sa tenue bourgogne, concession faite au froid glacial qui règne ce jour-là à Boston.

L’assaut de Jock Semple : quand la photo fait l’histoire

Le moment crucial, immortalisé par les photographes présents, se produit quelques kilomètres après le départ. Jock Semple, directeur colérique du marathon de Boston, aperçoit cette femme qui ose défier son autorité en portant un dossard officiel. Sa réaction immédiate est d’une violence stupéfiante.

« Sors de ma course et donne-moi ton numéro! » hurle-t-il en se précipitant sur Switzer pour lui arracher son dossard. Les images saisissantes de cette agression, avec Semple agrippant le chandail de la coureuse tandis que Tom Miller, petit ami de Switzer, l’envoie valser d’un coup d’épaule, feront le tour du monde.

Cinquante ans plus tard, Kathrine Switzer commentera cet incident avec une magnanimité remarquable : « Jock a bien mal choisi son moment, mais c’était un très bon moment pour les droits des femmes. » Cette phrase résume parfaitement la dimension symbolique qu’allait prendre cet affrontement impromptu.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunUne détermination inébranlable jusqu’à l’arrivée

L’agression de Semple aurait pu briser l’élan de nombreuses personnes, mais elle eut l’effet inverse sur Switzer. Sous le choc mais plus déterminée que jamais, elle prend conscience de l’enjeu qui dépasse sa simple performance personnelle : « J’ai tout de suite eu la pensée que si je ne terminais pas la course, tout le monde dirait que les femmes ne sont pas capables de courir un marathon. Il fallait que je termine la course. »

Cette détermination la porte jusqu’à la ligne d’arrivée, qu’elle franchit après 4 heures et 20 minutes d’effort. Un temps qu’elle qualifie elle-même de « modeste » comparé à son record personnel de 2h51 établi en 1975, mais qui suffit à faire d’elle la première femme à terminer officiellement le marathon de Boston avec un dossard.

La sanction ne tarde pas : disqualification immédiate puis suspension par l’AAU. Mais le geste est posé, et l’histoire en marche. Les photographies de l’incident avec Jock Semple vont circuler dans le monde entier, transformant ce qui aurait pu n’être qu’un fait divers sportif en un symbole de la lutte pour l’égalité des sexes.

L’impact et le changement : une révolution en marche

L’audace de Kathrine Switzer n’a pas seulement ouvert une brèche dans le mur des préjugés – elle a déclenché une véritable révolution dans l’univers de la course à pied. Ce geste individuel, amplifié par une médiatisation mondiale, a servi de catalyseur à une série de transformations profondes qui ont redessiné le paysage des courses d’endurance.

1972 : Boston cède enfin

La première victoire concrète survient en 1972, soit cinq ans après l’incident Switzer. Le prestigieux marathon de Boston, forteresse des traditions, accepte officiellement la participation des femmes. Cette décision intervient malgré le refus persistant de l’Amateur Athletic Union de lever son interdiction, preuve que la pression populaire et médiatique l’emporte désormais sur les directives institutionnelles.

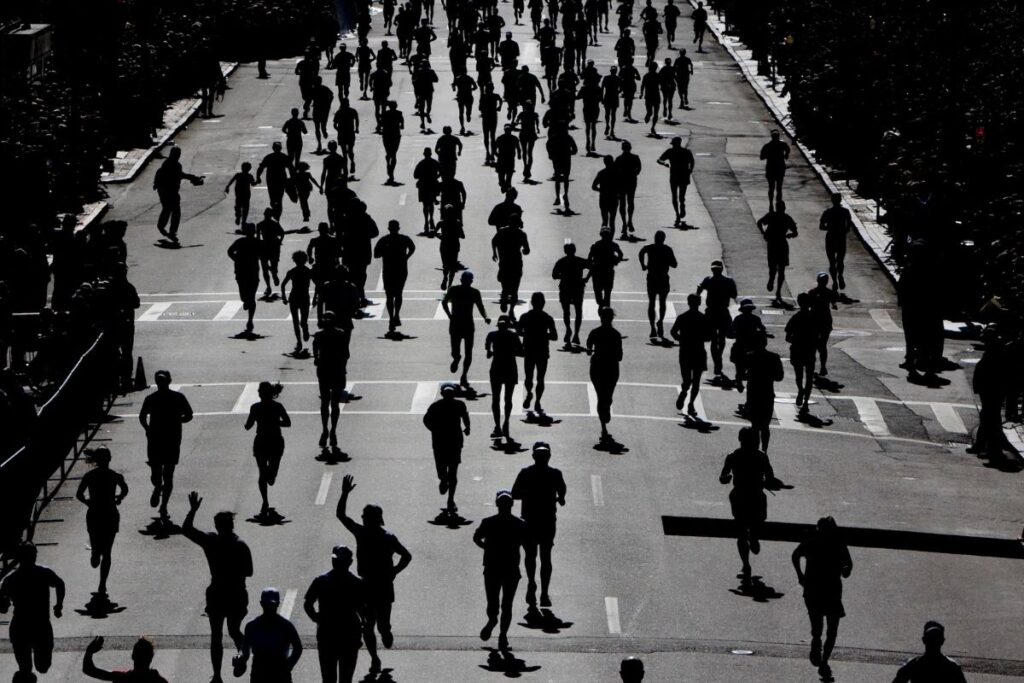

Pour cette première édition officiellement mixte, neuf femmes seulement prennent le départ, dont Kathrine Switzer qui court alors son quatrième marathon de Boston. Ce chiffre paraît dérisoire comparé aux statistiques actuelles, mais représente une avancée historique. Comme le rapporte Radio-Canada, l’évolution sera spectaculaire : « L’an dernier, elles étaient 14 112. »

Cette progression fulgurante illustre parfaitement comment une brèche dans un système discriminatoire peut rapidement se transformer en démolition complète de la barrière. Une fois le principe d’exclusion remis en question, sa légitimité s’effondre inéluctablement.

L’accélération internationale : de zéro à 25 pays

Le mouvement initié à Boston s’étend rapidement à l’échelle internationale. Le jeune marathon de New York donne l’exemple en ouvrant ses portes aux femmes dès sa deuxième édition en 1971, avant même Boston. Puis c’est une véritable contagion positive qui s’empare du monde de la course à pied.

Kathrine Switzer, reconvertie en organisatrice d’événements sportifs après sa carrière de coureuse, joue un rôle déterminant dans cette expansion. Avec le soutien financier d’Avon, elle orchestre une série de marathons féminins à travers le monde. Ces compétitions exclusivement féminines constituent une stratégie habile pour populariser la course d’endurance chez les femmes, dans un environnement non-mixte qui facilite la première expérience.

Dès 1978, son premier marathon à Atlanta attire des participantes de neuf pays. L’année suivante, le marathon Avon de Waldniel en Allemagne rassemble 250 femmes venues de 25 nations différentes. Cette internationalisation rapide témoigne d’une demande latente qui n’attendait que l’occasion de s’exprimer.

1984 : la consécration olympique

La marche vers l’égalité atteint son point culminant en 1984 avec l’introduction du premier marathon olympique féminin aux Jeux de Los Angeles. Cette reconnaissance suprême intervient après un long travail de lobbying auprès du Comité International Olympique, dans lequel Switzer s’implique personnellement.

L’ironie de l’histoire veut que Kathrine Switzer, celle-là même qui avait été agressée sur le parcours de Boston 17 ans plus tôt, se retrouve aux commentaires sur la chaîne ABC pour décrire la victoire historique de Joan Benoit dans cette première olympique. Une façon de boucler la boucle pour cette pionnière devenue témoin privilégiée des transformations qu’elle avait contribué à initier.

L’URSS fut le seul pays à voter contre l’inclusion du marathon féminin aux Jeux, un détail révélateur des résistances idéologiques qui persistaient encore au début des années 1980. Malgré ces dernières poches de résistance, la révolution était désormais irréversible.

Des chiffres qui parlent : la parité presque atteinte

L’évolution statistique raconte mieux que mille discours la portée de cette révolution sportive. En 1972, les femmes représentaient seulement 0,7% des participants au marathon de Boston. Quarante ans plus tard, cette proportion atteignait 45,9%, frôlant la parité parfaite.

Plus impressionnant encore, aux États-Unis, les femmes sont désormais majoritaires dans les courses de fond, constituant 58% des inscriptions. Un renversement complet de situation qui montre comment une activité jadis interdite peut devenir un terrain d’expression privilégié.

Cette démocratisation spectaculaire fait mentir toutes les prédictions catastrophistes des « experts » qui, dans les années 1960, prétendaient que les femmes étaient physiologiquement incapables de supporter l’endurance requise par un marathon. Non seulement elles en sont capables, mais elles y excellent désormais, allant jusqu’à dominer numériquement certaines compétitions.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.