Cette interrogation, loin d’être anodine, touche au cœur même de notre pratique sportive. Faut-il privilégier la constance ou l’intensité ? La question mérite qu’on y consacre plus qu’une simple réflexion hâtive. Plongeons ensemble dans cette analyse approfondie qui pourrait bien transformer votre approche de la course à pied.

Sommaire

La course quotidienne

Enfiler ses baskets chaque matin possède un charme particulier. Cette routine, presque méditative, s’inscrit dans notre quotidien comme un rituel bienfaisant. D’après le Dr François Carré, éminent cardiologue au CHU de Rennes, consacrer seulement 20 à 30 minutes par jour à la course peut métamorphoser notre santé cardiovasculaire. Ces courtes sessions quotidiennes agissent comme de véritables boucliers contre les affections chroniques. Mon expérience personnelle confirme cette théorie. Depuis que j’ai adopté ce rythme régulier, mes constantes médicales se sont améliorées de façon spectaculaire. La tension artérielle, notamment, s’est stabilisée à des niveaux que mon médecin qualifie d’exemplaires.

L’impact insoupçonné des micro-sessions sur notre longévité

Une révélation scientifique publiée en 2023 dans le prestigieux British Journal of Sports Medicine vient conforter cette approche. Cette méta-analyse démontre que l’exercice quotidien, même à faible intensité, diminue de 25 à 35% les risques de mortalité prématurée. Un chiffre qui mérite toute notre attention! Ces brèves escapades sportives quotidiennes déclenchent une cascade de réactions physiologiques bénéfiques. Notre organisme synthétise davantage d’endorphines, ces hormones du bonheur qui régulent notre humeur. Le sommeil gagne en qualité, tandis que notre capacité de concentration s’affûte. La magie de la régularité opère ainsi sur plusieurs fronts simultanément.

Le pouvoir transformateur des 10 minutes de footing régulières

Les recherches actuelles suggèrent qu’une dizaine de minutes d’effort, pratiquées avec constance, suffisent à enclencher des mécanismes protecteurs pour notre santé. Cette découverte bouleverse nos conceptions traditionnelles de l’entraînement sportif. Mon collègue marathonien, Thomas, n’accordait aucun crédit à cette théorie… jusqu’à ce qu’il l’expérimente pendant trois mois. Son témoignage est édifiant : « Je n’aurais jamais cru qu’en courant si peu, mais si régulièrement, je pourrais améliorer mes performances sur les longues distances. C’est contre-intuitif, mais ça fonctionne! »

Les longues sorties hebdomadaires

À l’opposé du spectre se trouvent ces coureurs du dimanche, qui consacrent leur journée de repos à des parcours conséquents. Cette approche, loin d’être dénuée d’intérêt, présente des atouts spécifiques que Guillaume Millet, professeur en physiologie de l’exercice à l’université de Saint-Étienne, détaille avec précision. « Une course longue développe considérablement l’endurance », affirme-t-il. Cette qualité, primordiale pour affronter les épreuves de semi-marathon ou de marathon, ne peut se construire uniquement sur des sessions brèves. Les sorties prolongées sollicitent nos fibres musculaires d’une manière unique, favorisant leur adaptation à l’effort prolongé.

Les écueils insoupçonnés des sessions intensives isolées

Cette méthode, séduisante pour son apparente efficacité, cache néanmoins quelques pièges. Sylvain Plantard, coach expérimenté de l’ASPTT Rennes, établit une comparaison parlante : « C’est comme jouer du piano une fois par semaine – les progrès sont lents et les risques de blessure élevés ». Cette analogie musicale illustre parfaitement la problématique. La physiologie humaine répond favorablement à la régularité. Nos tissus, notamment tendineux, s’adaptent progressivement à la contrainte lorsqu’elle est administrée par doses régulières. À l’inverse, une sollicitation intense mais isolée peut surprendre l’organisme, le laissant vulnérable aux blessures. Ma propre expérience de coureur confirme cette théorie. L’année dernière, après avoir privilégié uniquement des sorties dominicales de deux heures, j’ai développé une fasciite plantaire qui m’a éloigné des pistes pendant près de trois mois. Une leçon douloureuse mais instructive.

L’adaptation progressive : clé de la réussite en course hebdomadaire

Pour ceux dont l’emploi du temps ne permet que des sorties hebdomadaires, la prudence reste de mise. L’augmentation graduelle du kilométrage constitue un principe fondamental pour éviter les blessures. Une progression de 10% maximum par semaine représente la limite à ne pas dépasser. Cette approche patiente, bien que frustrante pour les tempéraments impatients, protège efficacement l’intégrité physique du coureur. La sagesse populaire du monde de l’endurance le confirme : mieux vaut arriver sous-entraîné que blessé sur la ligne de départ.

Découvre les meilleures marques de trail running chez i-Run : chaussures, textile, nutrition… tout ce qu’il te faut pour performer sur les sentiers.

⚡ Voir les nouveautés i-RunQuelle fréquence de course avoir ?

Face à ces deux écoles de pensée, les organismes de santé internationaux ont tenté d’établir des recommandations objectives. L’Organisation mondiale de la santé préconise un minimum de 150 minutes d’activité modérée hebdomadaire, ou 75 minutes d’effort intense. Cette directive, fruit de décennies d’études, offre un cadre précieux. La répartition idéale suggérée consiste en 30 minutes d’activité, cinq jours par semaine. Ce schéma permet de maintenir une régularité bénéfique tout en accordant des périodes de récupération. L’alternance effort-repos représente un principe fondamental de la progression sportive.

Les bienfaits cachés de la régularité contre la sédentarité moderne

Notre mode de vie contemporain constitue un défi majeur pour notre santé. La sédentarité, qualifiée de « mal du siècle » par de nombreux spécialistes, ronge insidieusement notre capital santé. Les courtes sessions quotidiennes agissent comme un antidote efficace contre ce fléau moderne. En fractionnant l’effort sur plusieurs jours, nous contrecarrons les effets délétères des longues périodes d’immobilité. Chaque course, même brève, réinitialise positivement notre métabolisme pour environ 24 heures. Cette donnée physiologique plaide en faveur de la régularité.

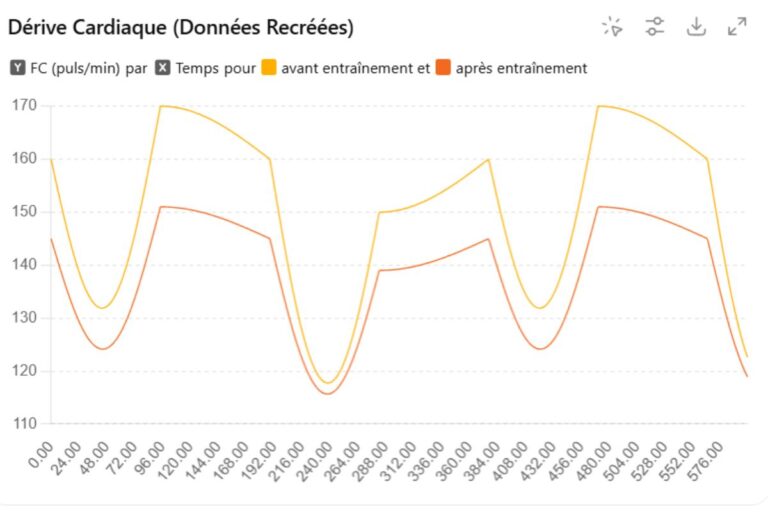

Le fractionné : révolution méthodologique pour optimiser chaque sortie

Les adeptes du fractionné (ou interval training) ont découvert une méthode permettant de maximiser les bénéfices de chaque session. Cette technique, qui alterne phases d’effort intense et périodes de récupération, décuple l’efficacité des entraînements courts. Une étude menée par l’université de Copenhague démontre qu’une séance de 20 minutes en fractionné peut générer des adaptations physiologiques comparables à une sortie continue d’une heure. Cette approche « qualitative » de l’entraînement séduit de plus en plus de coureurs contraints par le temps.

Trouver la bonne équation :

Au-delà des recommandations générales, chaque coureur possède sa propre équation personnelle. Nos contraintes professionnelles, familiales et nos objectifs sportifs façonnent notre approche de la course à pied. « Le meilleur sport reste celui qu’on pratique avec plaisir, et qu’on peut reproduire sans se blesser », rappelle judicieusement le Dr Carré. Cette sagesse médicale nous invite à l’écoute de notre corps et de nos préférences. Certains s’épanouissent dans la routine quotidienne, tandis que d’autres savourent l’intensité des longues sorties hebdomadaires. Aucune approche n’est intrinsèquement supérieure si elle ne correspond pas à notre réalité personnelle.

Les adaptations créatives pour les emplois du temps surchargés

L’époque contemporaine nous confronte à des agendas souvent saturés. Face à cette réalité, l’inventivité devient nécessaire. Certains coureurs adoptent des stratégies hybrides, combinant quelques sorties courtes en semaine avec une sortie plus longue le week-end. D’autres intègrent la course à leur quotidien par des moyens ingénieux : courir pour se rendre au travail, fractionner leurs sessions (10 minutes le matin, 10 minutes le soir), ou encore transformer leurs pauses déjeuner en opportunités d’entraînement. Ces adaptations créatives illustrent la flexibilité inhérente à la course à pied.

L’importance souvent négligée de la récupération dans le planning

Quelle que soit l’approche choisie, la récupération mérite une place privilégiée dans notre planification. Ce temps apparemment « improductif » constitue pourtant le moment où notre corps se régénère et se renforce. Les adaptations physiologiques bénéfiques ne surviennent pas pendant l’effort, mais durant les phases de repos qui suivent. L’alternance judicieuse entre effort et récupération représente la clé d’une progression durable. Un jour de repos hebdomadaire minimum s’impose, même pour les adeptes de la course quotidienne. Cette pause régénératrice prévient le surentraînement et ses conséquences délétères.

Quentin, 26 ans, passionné de trail : suivez mes aventures au cœur des sentiers, entre défis sportifs et communion avec la nature.